来源:《近代史研究》2025年第4期,注释从略

中国社会科学院近代史研究所助理研究员王毅

1938年,国民政府经历九国公约会议与德国驻华大使陶德曼调停失败后,转而积极推动对美外交。除争取美国经济与军事援助外,寻求美国舆论支持亦成为这一时期的工作重点。是年,宣传部副部长董显光等人依托国民党中央宣传部下设国际宣传处,建立起一套行之有效的国际宣传体系。该处的要务是联络以美国为主的西方在华记者,向国际社会展示中国的抗战决心,争取国际同情。1938年,国民政府虽经历了武汉会战的失利,但对外宣传工作却卓有成效,激发了美国新闻界声援中国抗战的热情,营造出同情并支持中国的国际舆论。此后,越来越多的美国在华记者崭露头角,最终形成了20世纪40年代在美国新闻界颇具影响的“中国观察家”(China Watchers)群体。然而随着工作不断深入,美国在华新闻界越来越觉察到国民政府的腐败、独裁与无能,失望情绪日益加剧。美国新闻界的态度转变影响了美国社会对华情感的起伏,这一变化构成了20世纪三四十年代中美关系转折的重要因素。 国民政府与美国在华新闻界的合作与分歧是抗战时期中美关系研究中值得关注的面向。既有研究多聚焦抗战中后期,探究美国新闻界如何影响并塑造国共两党的国际形象,以及国民党中央宣传部国际宣传处在国民政府与美国驻华记者关系破裂过程中的作用,然而对于国民政府与美国在华新闻界关系演变的原委交代不足。鉴于美国在华新闻界并非高度统一的整体,考察其中有代表性的个体,厘清其与国民政府的关系演进,分析并揭示相关原因,有助于推进对抗战时期国民政府与美国在华新闻界关系的认知。

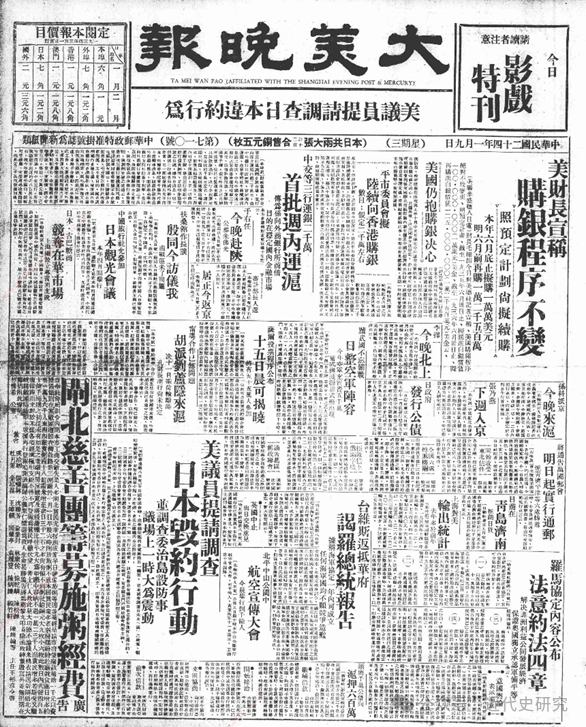

美国在华新闻界的主体,既包括美商在华开设的主要面向美国侨民及其他英语读者的报馆等新闻机构,也包括各大新闻机构向中国派驻的记者。《大美晚报》(The Shanghai Evening Post and Mercury)则同时代表上述两个群体。该报由美国友邦保险创始人史带(C. V. Starr)于20世纪20年代末在上海法租界创办,至30年代已发展为颇具影响力的外商新闻机构。全面抗战爆发后,该报因鲜明的抗战立场得到国民政府认可,被视为推动宣传工作的重要合作对象,成为唯一获准在陪都重庆出刊的外商报纸。与此同时,《大美晚报》主编高尔德(Randall Gould)兼任美国《基督教科学箴言报》(The Christian Science Monitor)在华特约记者,为该报撰写了大量反映中国抗战的新闻通讯。因此,《大美晚报》与国民政府关系的演变,一定程度上折射出影响国民政府与美国在华新闻界合作与分歧的诸多因素。本文综合利用中外馆藏档案、时人日记与回忆录,以及现存《大美晚报》中英文版的刊载内容,旨在厘清该报与国民政府合作与分歧的原委,并为深入探讨抗战时期的中美关系提供从新闻界出发的观察视角。

一、 由冲突走向合作

1918年,曾任交通部法律顾问、英文《京报》(The Peking Gazette)总编辑的陈友仁响应孙中山的对外宣传号召,南下上海,创办英文《沪报》(The Shanghai Gazette)。该报几经易手后,于1928年4月改由美国报业公司经营,并于1929年4月16日更名为《大美晚报》(The Shanghai Evening Post)。史带成为报纸所有人,并从美国聘请具有丰富新闻从业经验的石克雷(Theodore Thackrey)负责采编工作。在管理层推行一系列经营措施后,《大美晚报》的日发行量从最初的300份迅速飙升至4000余份。

20世纪30年代伊始,《大美晚报》继续保持良好的发展势头,该报英文版成为仅次于英商《字林西报》(North China Daily News)的上海第二大外文报纸。更为重要的是,《大美晚报》自1933年1月16日起增设中文版。至太平洋战争爆发前,《大美晚报》同时发行的中、英文报纸,均获得市场青睐,由此形成的社会影响令其他外商报纸难以企及。20世纪30年代,美国在沪商业机构及侨民数量持续增长,促使当地美侨的政治、经济及社会地位显著提升。他们迫切希望上海拥有一份美国报纸,改变英国人长期主导新闻舆论的境地。《大美晚报》坚守新闻专业理念,致力于服务公共利益,在新闻时评中展现出多元立场与视角,不仅满足了日益壮大的美侨群体对于美式报纸的阅读需求,而且吸引了中国社会精英与民众的关注。

《大美晚报》虽是美资报纸,但其主要读者集中在上海,因此同众多在沪出版的外商报纸一样,形成了以维护当地利益为中心的基本立场。在广告中,《大美晚报》宣称该报致力于报道上海社会新闻,并围绕中国议题提出生动有趣且有影响力的观点。在内容编排方面,有关中国以及上海地方的新闻报道及评论占据了绝大多数版面,相关内容也多从上海租界的公众立场呈现。报纸曾以上海日侨对租界当局的施政不满为由,呼吁当局积极应对问题;也曾代表租界民众,批评租界巡捕在维护公共利益问题上的消极态度。

在国民政府的眼中,《大美晚报》“主张英美在华合作,反对任何国家在华之侵略行为,并积极反对日本在华之动作”,但该报“记者中有左倾分子”,且“常有左倾文字”。事实上,《大美晚报》曾引来李济深等国民党左派军政领袖的高度重视,他们对报纸在宣传抗日,塑造左翼革命形象方面发挥建设性作用寄予厚望,力主予以资助。《大美晚报》对持左翼立场者保有相对开放且包容的态度,招致国民政府不满。然而,《大美晚报》所有者史带及负责采编工作的石克雷为美国共和党人,报纸总体而言也以捍卫美国传统价值为基本立场。然而,报纸在租界享有领事裁判权,加之其新闻信息源为西方通讯社及新闻出版物,国民政府难以约束《大美晚报》的新闻采编工作。

1933年7月19日,《大美晚报》头版披露一份55名受到“蓝衣社”暗杀威胁的军政要员名单,其中包括对蒋介石权力构成挑战的胡汉民,同时也涵盖国民党左派代表人物陈友仁及多位地方军阀首领。该信息源自伊罗生(Harold Isaacs)主编的《中国论坛》(China Forum)。蒋介石获悉此事后,斥责《大美晚报》“恶意造谣”,要求“随时注意纠正为严”。然而,国民政府很难找到有效管控《大美晚报》的手段。事发后,国民党中央宣传委员会秘书方治紧急前往上海,向当地报界澄清绝无此事。上海市市长吴铁城则在《中央日报》投书,斥责《大美晚报》恶意转述《中国论坛》的消息。同时,由于《大美晚报》在上海美国总领事馆登记注册,吴铁城也派专员向美领馆提出抗议。但是,这些手段并未迫使《大美晚报》在刊登涉及国民政府的新闻时有所顾忌。同年9月29日,该报又因登载蒋介石、汪精卫、宋子文之间的权力斗争问题引发与国民政府的摩擦。宋子文通过《中央日报》表达对《大美晚报》的不满,称其消息“绝对无丝毫根据”,“尤为国家法律所不容”。

20世纪30年代初,《大美晚报》虽与国民政府发生龃龉,但报纸管理层支持中国抗战的立场却一以贯之。与英国在华报界常不加掩饰地表露帝国主义立场不同,美国报纸对中国的民族独立与社会变革多抱以支持与理解,因此较能赢得中国社会精英与民众的青睐,从而为美国拓展在华商业利益创造有利的舆论环境。1932年“一·二八”事变爆发后,负责《大美晚报》新闻采辑工作的石克雷与高尔德提议发文强烈抨击日本的侵略行为,但他们深知这一做法将使报纸陷入不利境地。关键时刻,史带对这一主张给予支持。报纸于2月1日头版刊发社论,旗帜鲜明地揭露日本在上海的军事挑衅行为,指出日本利用租界发动战争的意图已昭然若揭,措辞严厉,要求日本撤军。尽管《大美晚报》因鲜明的抗日立场损失了一些广告合同,但赢得了读者的赞许。此时,日本驻沪外交官对《大美晚报》与日俱增的社会影响也有所忌惮,他们虽深知该报的抗日立场,但对于高尔德提出涉及日本的采访诉求却不敢怠慢。

伍海德(Henry George Wandesworth Woodhead)

全面抗战爆发后,《大美晚报》与国民政府的关系迎来转机。1937年11月,淞沪会战失利后,日本进一步对上海租界当局施压。同年12月,面对日本当局要求租界内的中文报纸必须送检的压力,史带在《大美晚报》刊发声明,宣称《大美晚报》中文版与英文版的所有者“皆为美国人”,尽管两报“各相分立,但其编辑方针则完全相同”,且“两报不受任何方面之检查”,“皆服膺报纸言论自由之精义,敢作无畏及切实之评论,及登载不参成见纯重事实之新闻”。这一举动掀起了上海“孤岛”的“洋旗报”风潮,爱国报人纷纷效仿,将报纸冠以外商之名,拒绝送检而继续出版。

此时,国民政府的对外宣传工作也开始步入正轨。对外宣传是影响国际社会舆论风向的重要手段,其重要性对于中日两国均不言而喻。九一八事变后,国民党曾尝试统筹协调各方资源加强对外宣传工作,但因党政系统各方掣肘,对外宣传体系缺乏统一领导与相互沟通机制,加之传播手段落后,面对突发事件时应对迟缓,口径不一,难以营造有利的国际舆论环境。全面抗战爆发后,整合完善对外宣传体系的迫切性日益凸显。1937年8月11日,国民党中央政治会议决议组建大本营,下辖六部,其中第五部即为国际宣传部,陈公博任部长,谷正纲与董显光担任副部长。9月1日,国防最高会议决议停设大本营,并将各部改为隶属于军事委员会。此后,陈公博在第五部的势力被削弱,董显光成为该部日常工作的实际主持者。11月16日,蒋介石下令裁撤第五部,改设为隶属于国民党中央宣传部的国际宣传处,曾虚白任处长,接受宣传部副部长董显光的领导。

董显光掌管国际宣传处后,将争取上海英语报界的支持作为首要工作。他希望将上海英美记者“眼睛里看出来的中日战争……扩大到大洋隔岸”,最终成为“世界舆论”。然而,这项工作充满挑战。淞沪会战后,上海租界当局虽名义上宣示中立,但面对日本咄咄逼人的压力,为维持在华既得利益,不断妥协迁就,对抗日新闻宣传活动施加种种限制。董显光与曾虚白来沪开展工作,切身感受到“日本人早用各种正当和不正当的方法控制了大部分的上海的外国报”。他们发现,与工部局关系密切的《字林西报》“对日本侵略不加可否”,然而《大美晚报》“仍对日本侵略作公正的批评”。国民政府与《大美晚报》的合作自此展开。

1937年底,《大美晚报》主编高尔德(Randall Gould)(左一)与美联社及《纽约时报》记者来上海静安寺公墓祭拜死于日军战火的新闻同行。

对于董显光而言,选择高尔德作为重点联络对象,不仅是考虑到《大美晚报》在上海报界的广泛影响,更为重要的是,高尔德此时兼任美国《基督教科学箴言报》在华特约记者,可成为国民政府向美国社会传递抗战决心的重要渠道。董显光早年曾在美国密苏里新闻学院(Missouri School of Journalism)留学,此后又在中国新闻界工作多年,这样的经历便于他与高尔德建立良好的私人关系,从而促进国民政府与《大美晚报》高效便捷的沟通。他曾致函蒋介石,称《大美晚报》为“上海外文报纸中最有地位”,且该报主编高尔德“属同情我国之一人”,是“国际宣传六个月计划中所定联络外国作家”。而在高尔德眼中,董显光开明睿智,谦和友善。

1939年2月,国民党中央宣传部驻沪人员得知高尔德计划近期前往重庆后,电告国际宣传处“设法联络”,商讨日后在《大美晚报》登载消息,“宣扬正义,予我协助”。国际宣传处极为重视高尔德的访渝之行,竭力协调国民政府各机构,以确保高尔德此行能受到高规格的接待。4月10日,国际宣传处分别致函国民政府各要员,其中包括行政院院长孔祥熙与副院长张群、外交部部长王宠惠、教育部部长陈立夫、经济部部长翁文灏、交通部部长张嘉璈、宣传部部长叶楚伧,以及宣传部前部长邵力子与上海市前市长吴铁城,称高尔德此次来渝为“搜集资料,准备返沪以后,陆续写作有利抗战之宣传文字”,希望安排时间“定期接见”。此外,董显光还致函蒋介石,请其安排与高尔德面谈,最终因时间仓促而未能实现。高尔德访渝期间,国际宣传处“派员陪同前往本市近郊工业区参观”,并请翁文灏为此次行程提供必要的协助。高尔德访渝之行,进一步巩固了《大美晚报》在国民政府对上海美英侨民及中国民众舆论工作中的重要媒介地位。此外,随着高尔德将采访见闻写成纪实报道,刊载于《基督教科学箴言报》,中国官民同心、坚持抗战的意志也借此展现在美国民众面前。

鉴于与《大美晚报》维系关系的重要性,国民政府密切关注该报的人事变动情况,并与其他采编管理人员建立了沟通渠道。1937年冬,大美晚报社租下公共租界内由华侨无线电广告公司经营的广播电台,将其更名为“大美广播电台”,并开始对外播音。至1939年冬,双方签订的租期已满后,大美晚报馆出资将电台购入。大美广播电台受到国民党中央广播事业管理处的关注。该处曾借《大美晚报》经理张似旭来渝之机,与其“面洽合作办法”,利用大美广播电台开展宣传。此外,1940年5月,宣传部驻沪办事处上报了袁伦仁将在《大美晚报》担任要职的人事变动信息,认为袁伦仁对重庆持友好态度,称已就相关工作与其接洽。

1940年2月,国民党上海市党部主任委员吴绍澍得知高尔德打算再次前往重庆采访后,第一时间密电告知叶楚伧、王世杰与董显光。3月5日,高尔德再次抵达重庆,然而此行却因“笔政纷繁,不能久离职守”,至11日便要离开。董显光呈报蒋介石,望其予以接见。同年12月30日,高尔德应国际宣传处之邀又赴重庆采访。董显光再次致函蒋介石,称高尔德“在沪外国记者中,态度纯正,与我方友谊最为深切”,故“敌伪欲加害之”,“幸其平时出入警备甚严,始未遭毒害”,强调其“阐扬抗建真相,对于国际宣传裨助良多”,恳请蒋介石予以“定期赐见”。蒋介石在重庆接见高尔德并接受采访时,高度赞扬并感谢《大美晚报》秉持坚定的抗日立场。他对高尔德表示,尽管《大美晚报》遭遇困境,但依旧坚守主张,不畏强暴,不随波逐流,该报捍卫新闻理念的笃信与勇气令他钦佩。

蒋介石接受高尔德采访时合影

在76号特务机构整肃“孤岛”新闻界的过程中,《大美晚报》付出了尤为惨烈的代价。1939年4月18日,总报贩赵国栋遭暗杀。同年8月30日下午,报纸《夜光》栏目主编朱惺公中弹身亡。至1940年,情况急转直下。7月,汪精卫政权先后公布了包括《大美晚报》经理张似旭、袁伦仁在内的83人通缉名单,以及对包括史带与高尔德在内的7名英美人士的驱逐令。随后,不幸接踵而至。7月19日下午,张似旭遭袭身亡。时任宣传部部长王世杰听闻此事后,切身感受到“孤岛”报界身处的险恶环境,嘱咐驻沪政治宣传工作人员“力持稳重”,“保全力量”,“力避激烈行为”。同月,法租界巡捕向史带发出警示,告知其近期可能遭受恐怖袭击。此时高尔德的处境亦十分危险,为防突如其来的枪击,大美晚报馆入口处已堆满沙袋。袁伦仁则受到76号特务机构的胁迫,无奈之下前往马尼拉隐姓埋名。8月中旬,残酷的现实环境迫使高尔德与76号洽谈出售《大美晚报》,但双方因价格问题僵持不下。此时,暗杀再次降临。19日,报纸中文版编辑程振章遭遇枪击,最终于21日离世。9月,《大美晚报》有意出售的消息传至重庆,王世杰听闻此事后全力挽留,称《大美晚报》“反对敌伪甚力”,“近来迭受敌伪威胁,有停办及出售信息”,“特电沪设法劝阻,并拟津助之”。同月,鉴于上海形势急剧恶化,史带与高尔德被迫离沪返美。随后,《大美晚报》在奥珀(F. B. Opper)的主持下坚持出刊,直至太平洋战争爆发。自此,报纸虽对激烈言辞有所克制,但报人遇袭的事件依旧发生。这一时期,《大美晚报》制版房主任朱长海被刺重伤,报纸副经理李骏英于1941年6月23日遇袭身亡。

二、 《大美晚报》的复刊与国民政府的态度

太平洋战争爆发后,原《大美晚报》经理白罗司(George Bruce)成为日本认可的实际管理者。在白罗司的主持下,“《大美晚报》”的新闻版面上充斥着来自日本同盟通信社,以及汪精卫控制下的伪中央通迅社的各类消息。编辑方针与新闻内容的陡然改变,严重损害了报纸长期以来树立的良好形象。改造后的“《大美晚报》”不仅遭到留守上海的美侨团体的抵制,报馆内部也爆发了激烈冲突。负责财经内容的美籍记者阿勒斯(John Ahlers)曾继续为改造后的“《大美晚报》”撰稿,但因不愿修改报道内容而遭解雇。对于白罗司而言,即使他不顾读者的感受及报馆员工的反对,在采编问题上对日妥协,最终也难获日本信任。1942年6月,白罗司遭到拘禁,此后日本当局全面接管报纸,将其纳入日本的战争宣传体系。

远在美国的史带曾要求白罗司即刻关停报纸,但未能奏效。他对于白罗司选择与日本当局合作颇为愤怒。他无法容忍多年苦心经营的报纸被日本人接收用以战时宣传。更为难堪的是,奥珀等人于1942年6月受到日本当局的军事审判,最终被驱逐出境。伪《大美晚报》随后刊文指控奥珀、伍海德与鲍威尔从事间谍活动,扰乱公共秩序,并将他们的言行归咎为引发太平洋战争的诱因。

为挽回报纸声誉,同时也防止日本人利用报纸搅动国际舆论,史带决定复刊《大美晚报》。1943年1月1日,《大美晚报》以周刊的形式在纽约恢复出版。当日报纸的复刊词郑重声明,自1941年12月9日以来在上海出版的“《大美晚报》”绝不代表本报,其性质与南京的汪伪政权无异。在纽约复刊《大美晚报》正是为了继承并发扬其一贯坚持的新闻专业立场与无畏精神。史带担忧日本人利用伪《大美晚报》误导英语国家社会舆论,这并非杞人忧天。事实上,伪《大美晚报》在海外依旧具有一定的关注度。如果对此不加以干预,伪《大美晚报》释放出的信息会被误以为是史带的立场,进而误导民众,损害史带的商业声誉,并对其造成不利的政治后果。

此外,史带决心复刊的背后还有另一重考虑,即他希望利用报纸与国民政府的合作关系,谋求在中美两国的情报搜集与交换工作中扮演更为重要的角色。史带涉足情报工作的雄心早在太平洋战争爆发前已有迹可循。实际上,《大美晚报》在“孤岛”时期就已经定期向纽约发送有关中国政治、经济、军事及社会民生领域的相关情报。另据美国公布的档案,太平洋战争爆发后,史带曾试图与美国战略情报局(Office of Strategic Services)局长多诺万(William Donovan)合作,为此还提出了一套“巨龙计划”(Dragon Plan),旨在依托《大美晚报》为美国搜集分析远东地区各类情报,从而为美国在太平洋战场的决策提供支持。不过从现有研究看,这项计划最终并无实质进展。总之,史带谋求扩大其在华影响力的抱负意味着他绝不会仅满足于在纽约复刊报纸。正如《大美晚报》纽约版的复刊词中声明的那样,他希望报纸尽早在重庆复刊。

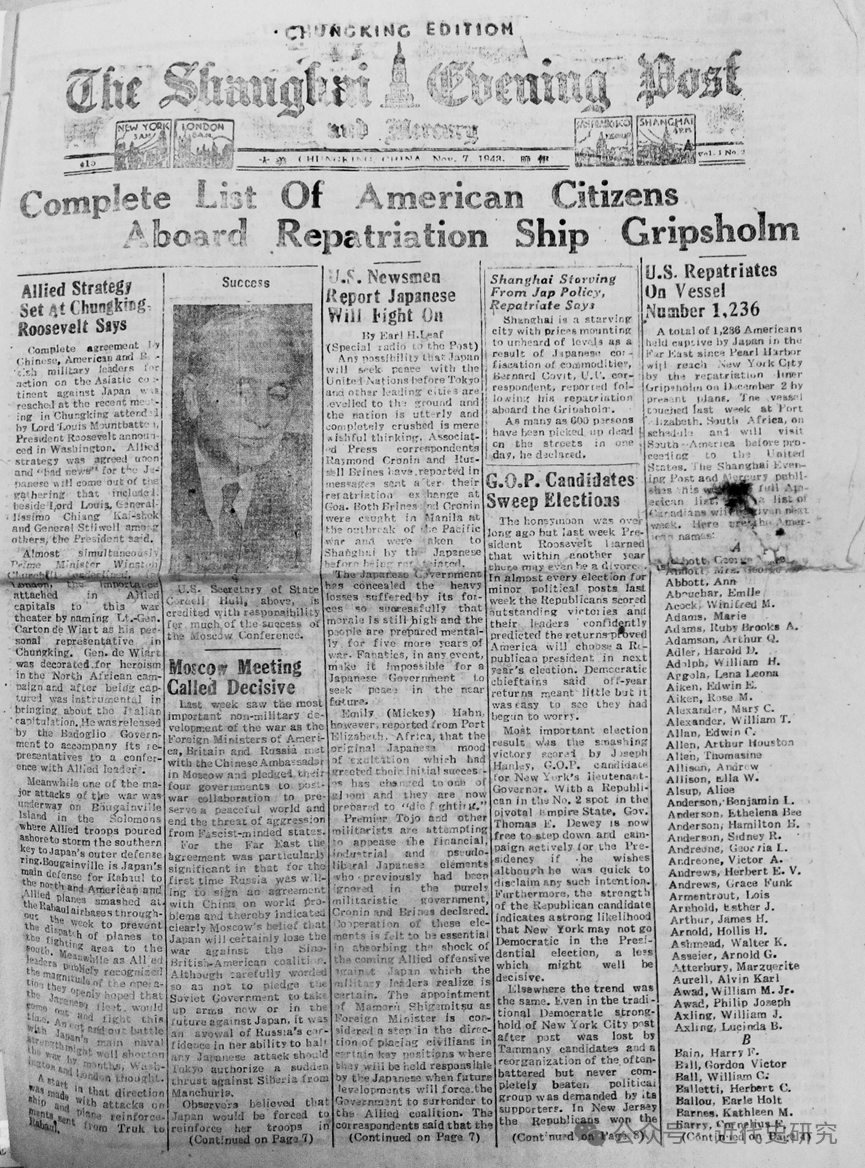

然而,实现这一愿望却要面临诸多挑战。首先,国民政府对陪都重庆的治理本就与上海租界不同,加之全面抗战爆发后,国民政府实施新闻统制具有正当性,新闻检查政策与舆论环境不断收紧。其次,外方人员在重庆开展新闻工作,若涉及美国军事活动,必须得到驻华美军的许可,并受其约束。行政院曾于1937年12月13日公布《随军记者及摄影人员暂行规则》,规定“外籍记者及摄影人员(敌国国籍除外)如欲取得随军地位时,须先经各国使领馆或军事代表之正式介绍,再由外交部核准”。在此后国民政府颁布的战时新闻管理相关条例中,对于涉及美军信息的新闻稿件,规定先由驻华美军审查,后由国民党宣传部进行二次审查。这些条例的出台意味着《大美晚报》在重庆恢复出版首先要得到中国战区参谋长史迪威(Joseph Stilwell)的许可。1943年春夏之际,史迪威奉召返美,史带、高尔德与奥珀曾专程赴华盛顿拜会,向其陈述《大美晚报》在重庆复刊的重要意义。

接下来与国民政府之间的沟通却耗费一番周折。高尔德曾乐观地认为,《大美晚报》已经与国民政府建立了良好关系,报纸不仅给蒋介石与宋美龄留下深刻印象,而且在中国官员与民众心目中也有良好声誉,复刊的唯一问题只是国民政府较为繁琐的行政手续。然而实际情况却远非如此。《大美晚报》的复刊过程,受到了国民政府繁复的行政审批程序与中美关系微妙变化的双重制约。自1941年5月美国《租界法案》开始适用于中国起,中美两国形成了实质上的同盟关系。同年底,随着太平洋战争爆发,同盟关系进一步强化。然而,随着军事外交关系的改变,国民政府对美心态发生了微妙变化,并影响其对《大美晚报》角色的认知。

太平洋战争爆发前,国民政府需要与美国维持良好稳定的关系,进而获得对华援助。因此,国民政府在应对诸多问题时,不得不顾及美国的态度。随着援华成为美国政府需要履行的法律责任,中国战场的形势又直接关系到美国在太平洋地区的作战,全新态势使得国民政府官员在因应美方提出的各项诉求时,感到不必再像以往那样迁就美国。高尔德于1943年抵达重庆后不久,便从美国驻华大使高斯(Clarence E. Gauss)那里感受到中美关系的微妙变化。高斯抱怨道,从到中国履职的那一刻起,他就感到与国民政府的官员难以相处。在这位大使眼中,国民政府寻求美援的日子似乎已成为过去,相反,他们现在督促美国在对日作战问题上承担应有的义务。

经过一段时间的准备,《大美晚报》于1943年秋正式向国民政府提交复刊申请。该申请的审核工作涉及多个部门,审批环节繁琐。9月30日,重庆市社会局将《大美晚报》申请在渝出版的登记表发函至重庆市图书杂志审查处。10月6日,该处向贺耀祖市长呈报《大美晚报》复刊申请。贺耀祖虽于10月13日批复“准予登记”,但提出须“速先询问外交部后再行”。10月18日,贺耀祖就出刊一事向外交部情报司发函,征求其意见。为尽快出版,高尔德与奥珀积极同国民政府相关部门进行沟通。其中,外交部情报司司长何凤山与宣传部部长梁寒操对于复刊的态度至关重要。此外,重庆市政府也是申请复刊需要联络的部门。高尔德于10月20日致函贺耀祖,向其汇报了奥珀与外交部及宣传部沟通的进展,承诺报纸内容“仅限于登载消息,不作社论发表意见”,恳请在完成复刊申请的全部手续前,准许《大美晚报》重庆版先于1943年10月31日出版。

事实上,重庆市政府能否批准高尔德的出刊请求,在很大程度上要依据外交部情报司的意见而定。10月26日,外交部情报司对于《大美晚报》重庆复刊的申请批示如下:

外商在家〔我〕境内出版刊物,本在限制之列,惟家〔我〕政府因顾念该报过去在上海打击敌伪、主持正义之历史,故特许该报于依法登记后复刊发行,并声明以后任何外人不得援此为例。

从外交部的表态来看,此时国民政府对外国人在重庆出版报纸持较为消极的态度,对《大美晚报》在重庆复刊亦无迫切需求,甚至并不情愿其在重庆办报,只是因感念报纸在“孤岛”时期所作的巨大牺牲,才将复刊申请视为特例而勉强批准。而《大美晚报》为了能得到国民政府的批准,不得不放弃刊发新闻评论,使得报纸丧失了鲜明且多元化的特色。与20世纪30年代末国民政府迫切寻求《大美晚报》的舆论支持相比,1943年秋,史带与高尔德在复刊一事上更为积极主动。《大美晚报》在重庆复刊的过程正是中美关系出现微妙变化的写照。

贺耀祖收到外交部情报司回函后,随即指示重庆市图书杂志审查处,称报纸“拟定计划于本年十月卅一日出版,为期已迫……暂准先期发行,免至延误”,并回函高尔德,表示“已令饬本市图书杂志审查处知照准予暂先发刊”。《大美晚报》本打算在重庆恢复日刊出版,但鉴于具有外交部背景的英文报纸《自由西报》(National Herald)已经出版日刊,宣传部与图书杂志审查处商议后,最终仅批准《大美晚报》出版周刊。10月31日,《大美晚报》重庆版正式出刊。该期头版刊发了复刊词,宣示报纸在中国的回归。复刊词澄清1941年12月9日后在上海出版的伪《大美晚报》绝不代表本报,并表达支持中国抗战的决心,承诺将坚守秉笔直书的办报理念。

《大美晚报》重庆版

战时重庆的新闻界除受到国民政府严格的审查制度约束外,凡涉及美国军事行动的报道内容,还须接受美国方面的军事新闻审查。《美国报刊战时行为准则》(Code of Wartime Practices for the American Press)于1942年1月15日颁布,其中对刊登涉及军队、武器及其他重要物资生产调动等与军事活动相关的信息作出严格限制。此外,美国还设立新闻检查局(Office of Censorship)、战时新闻局(Office of War Information)等机构,负责审查美国与其他国家之间日常往来的信件、电报及无线电通信内容,并统一发布战事新闻。在高尔德看来,国民政府与美军的新闻审查焦点截然不同。美方新闻审查主要聚焦报道中提及的军事信息,而国民政府的审查则扩展到政治领域,对涉及政治人物的内容尤其敏感,且审查人员的裁决权限较大,可以自行删去一切他们认为不合适的内容。

国民政府严格的新闻审查制度饱受新闻界批判。1940年1月11日,在时任宣传部部长王世杰举办的晚宴上,众多中国记者就曾表达新闻界对审查制度的不满。太平洋战争爆发后,美国新闻界加大了对中国局势的关注力度,由此与国民政府因新闻审查产生的矛盾也越来越深。国民政府的战时新闻审查成为《大美晚报》开展新闻工作所面临的主要制约因素。对于史带而言,他并不甘心放弃报纸一贯秉持的美国风格与新闻专业理念,完全沦为政治力量的宣传喉舌,但也不希望报纸刊载的内容出现是非问题,卷入无谓的政治风波。然而,《大美晚报》的新闻活动不可避免地涉及敏感的中美关系与国共关系,为日后停刊埋下伏笔。

尽管《大美晚报》在重庆受到种种限制,但也能得到国民政府内较为开明的官员们的协助。其中,董显光依旧竭尽所能为高尔德提供帮助。1943年初,高尔德从美国西海岸启航,途经澳大利亚到印度,并从这里飞越喜马拉雅山“驼峰”。在经历了长达数月的舟车劳顿而最终抵达重庆时,他受到了董显光这位昔日好友的热情迎接,并被安排到外国记者招待所入住。在重庆共事的岁月里,董显光在其权限范围内,尽可能协助高尔德及《大美晚报》开展新闻工作。然而,身处官僚体系中,董显光能做得也十分有限。

1943年10月,刚刚就任盟军东南亚战区总司令的蒙巴顿(Louis Mountbatten)从印度乘飞机前往重庆。当时这条航线正面临日本军机的持续威胁,已有多架美国飞机被击落。对此,蒋介石密电国际宣传处,要求在蒙巴顿来渝之前,所有新闻电稿均不得提及有关蒙巴顿的任何活动。同一时期,高尔德在一篇与蒙巴顿访华无关的新闻中提到了蒙巴顿的名字,该稿件未能过审。高尔德颇为不满,他直接找到董显光,告知这样的做法可能会弄巧成拙。高尔德认为,重庆的记者经常提到蒙巴顿的名字,如果他突然从所有的新闻中消失,会让日方在分析情报时感到可疑。在高尔德看来,他的谏言似乎得到认可,董不仅同意将这篇新闻稿恢复到最初的形式,而且还认为执行新闻审查制度时需要有一定的灵活度。事实上,董显光对此事的处置并非完全取决于其个人意志。一方面,国民政府对于涉及蒙巴顿的稿件采取特殊审查只是一项短期禁令,至10月21日便已解禁。另一方面,蒋介石此时还较为克制对美国新闻界的不满情绪。他要求董显光“对美国方面之批评,采疏通政策,勿以政府名义与之笔战”。

早在1939年6月,蒋介石同美国记者之间就因检扣涉及军事及政治问题的新闻稿件产生摩擦。此后,双方的不信任感不断加深。时任美国驻华大使馆新闻处主任的费正清发现,自1943年下半年,美国新闻界越来越察觉到蒋介石试图不断强化其个人权力,加强对社会的控制力度,而在应对严重的经济问题时却表现得无能为力。这一状况促使美国新闻界对国民政府的质疑持续发酵。国际宣传处深知对美国记者实施过于严格的审查与管控,尤其是对其电讯稿严加检扣,已严重影响正常新闻工作的开展,不利于维系国民政府与美国新闻界的关系。1944年3月11日,曾虚白曾检讨国民政府的国际宣传工作:“美记者大半以贩卖新闻为职业,初无政治成见可言,我宣传技术如能把握彼等此项心理,正可尽量利用其弱点,以为我所用,不必斤斤于检扣其电讯。查加紧检扣外电,实不啻掩耳盗铃,难求实效,盖外记者不能由正式电局拍发其电讯,仍能用托人带至国外拍发等非法手续达其目的也。惟检查放宽之后,主持宣传者应随时注意有不利我之消息,发现时立即发布针对反驳或纠正之,以打消其作用。”尽管曾虚白看到当时国民政府对美国记者实施的一系列检审措施已矫枉过正,并意识到严重后果,然而随着1944年底史迪威事件爆发,国民政府与美国记者之间出现前所未有的对立,国民政府对美国新闻界的审查变得更为严格。

太平洋战争爆发后,中美两国虽确立了同盟关系,共同抵抗日本扩张,但在诸多问题上却存在分歧。作为美国派驻中国的军事代表,史迪威贯彻美国对华战略意图的同时,不可避免地与蒋介石产生矛盾,由此成为中美两国利益分歧的焦点。《大美晚报》作为一家美国报纸,很难独善其身。尽管史迪威不受蒋介石的欢迎,与陈纳德(Claire Chennault)在作战理念上也针锋相对,但他与新闻界维持了较好的关系。高尔德在内心深处对史迪威抱有同情与理解,他提到史迪威常常允许记者赴前线采访,并与他们在战场上共度时光,因此新闻界钦佩其勇气,并对史迪威受到蒋介石的迁怒怀有恻隐之心。

作为影响中美关系的关键人物,史迪威的言行搅动着两国敏感的政治神经,自然成为重庆新闻审查工作的关注重点。《大美晚报》对于史迪威的相关报道也是新闻审查的重点对象。1944年10月,史迪威离开中国。当月29日下午,蒋介石亲自审核美国记者所发有关撤换史迪威的新闻稿,发现“几乎全部反对撤史事件”,对此甚为不满,认为美国记者将这一事件视为“解除美国统制之特权”。美联社撰写了史迪威被剥夺军事指挥权并因此离开中国的新闻稿。当《大美晚报》准备转载这条新闻时,美国军事审查机构删去了其中的388个单词,随后国民政府的新闻审查机构又删去了104个单词。最终,这条新闻只剩下一句陈述:“重庆,10月29日——史迪威正式向蒋介石辞别”。

相较中美关系出现的波折,错综复杂的国共关系对国民政府与美国新闻界的关系造成更大的冲击。1938年底,随着国民政府迁都重庆,以周恩来为首的中共中央代表团也来此开展工作,并成立了“中共中央南方局”与“八路军驻重庆办事处”等机构。在渝期间,中共中央代表团高度重视外事工作,全面细致地同国际友人开展沟通交流,争取他们对中国共产党领导的抗战及革命事业的理解与支持。其中,中共中央代表团尤为重视与美国新闻界保持积极友好的交往。高尔德在重庆期间,结识了周恩来的外事秘书陈家康与龚澎,并近距离接触到周恩来。通过对周恩来的采访,高尔德对中国共产党有了更为深入的认知。共产党人所展现出的智慧与领导力给他留下了深刻印象。此外,他还注意到共产党人善于学习,在处理国内外事务方面正不断积累经验。

抗战中后期,越来越多的美国记者将目光投向中国共产党,采访延安的需求也陡然增加。然而,这一要求触碰了蒋介石的政治底线。对此,董显光扮演了新闻审查制度执行者的角色。他擅长与美国记者打交道,在处理美国记者的部分诉求时,展现出较好的沟通能力。对于他认为不会对国民政府构成严重威胁的问题,董显光往往认真倾听记者的诉求,寻找妥协方案,然而当涉及国共关系议题时,他则坚决贯彻国民政府及蒋介石的意志,只是表现得相对成熟老练,用美国记者较能接受的方式回绝他们的诉求。1944年,《大美晚报》记者霍珀(Chris Hopper)、《新闻周刊》(Newsweek)的伊罗生和美联社的法恩斯沃思(Clyde Farnsworth)曾提出于当年10月赴延安采访的申请,随即遭到董显光的回绝。对此,董显光向记者解释说,他本人会严格执行这项禁令,并公平对待所有提出类似请求的记者。他进一步补充道,直接回绝此类申请,比在采访归来后对相关稿件实施全面的审查以至无法刊登要好得多。这番言论令在场的美国记者感到无言以对。

然而,董显光较为委婉的工作方式并不能从根本上化解国民政府与美国记者之间的固有矛盾。随着抗战的不断深入,国民政府一方面高度依赖美国新闻界以树立良好的公众形象,另一方面又需要实施新闻统制以巩固其权威。这一情况决定了它不能容忍新闻界发出不利的声音,而这与新闻界强调新闻采编专业化的诉求尖锐对立。加之自1943年起国民政府在政治上专断独裁之风更盛,经济上应对严重通胀问题束手无策,军事上缺乏有效的组织动员机制,种种败象破除了美国新闻界对国民政府的幻想。这一状况激发了美国新闻界同中国共产党接触的意愿。然而,董显光对此时政府与新闻界关系困境的认知仅停留在史沫特莱等美国“反政府坏记者”“挑拨离间”,影响了在华美国新闻界的立场与心态,以至“本来对我们很友善的几位外国记者也慢慢对我们政府采取批评态度了”。美国记者提出赴延安采访更是被董视为“潜藏阴谋”,企图“歪曲他们的抗战报道”,因此予以“坚决拒绝”。这一心态反映出董显光已无心面对美国新闻界的根本诉求,无力解决严苛的新闻审查阻碍新闻界开展工作的实质问题,只是被动地贯彻执行国民政府的禁令,将责任归结为在华美国记者的立场普遍存在严重问题,而对美国记者群体内部错综复杂的人际网络缺乏足够的了解。

尽管美国记者群体内部对于诸多问题尤其是对国共两党的态度迥异,但他们对国民政府限制新闻工作的认识大体相同。史沫特莱虽然左翼立场鲜明,在当时来华工作的美国记者群体内特立独行,但与高尔德却有着良好的私人关系。高尔德晚年曾接受麦金农教授的口述史访谈,提到他对史沫特莱的印象以及两人的私人关系。这在一定程度上反映出国民政府只是简单粗暴地以政治立场和主观好恶为标准,处理与美国新闻界出现的矛盾和分歧,并未真正做好与他们深入相处的准备,对维系这一关系的困难程度估计不足,也缺乏灵活的应对手段。就美国记者赴延安采访一事,高尔德与董显光有着截然不同的看法。高尔德认为,国民政府一再拒绝记者赴延安采访,并且严格审查涉及中国共产党领导的抗日根据地的一切稿件,同时又极力避免他们走访抗战前线,这就让人不得不质疑国民政府在抗战问题上的军事方针,以及对中国共产党的各种无端指责。美国记者提出赴延安采访的诉求使国民政府陷入了两难境地,即董显光所称,“因不准其成行,结成怨毒的后果之不利政府,有甚于准其前往”。在这一过程中,董显光感到“受尽无法辩白的痛苦”,经他多年苦心经营,同美国新闻界建立起来的“友情好感也从此丧失无余了”。

1944年底,国民政府遭遇了豫湘桂战役的溃败,至11月日军又从广西发起对贵州的攻势,以此对重庆施加更大的军事压力。战场失利加剧了蒋介石的焦躁情绪,他将国民政府的不利境遇归咎于美国新闻界散播有害信息,营造不利的社会舆论。1944年11月27日,蒋介石在日记中痛批美国记者“对我军弱点、缺点不仅尽量宣布,而且扩大其词”,“虚伪报道我军冻饿、疲病,不堪一击之败象”,“任意猜测我军今后之行动与计划”,并“用无线明电发出,每字为敌军截获,实无异通报敌军”。次日,蒋介石在日记中继续抱怨,将美国记者视为“对我战事最为害”,称其不但“揭发我政治之弱点”,以及“我国内社会党派矛盾冲突与经济危险之情况”,还“以其一知半解,预作杞人之忧”,“不仅使其美国人民对我失望与侮蔑,而以动摇我国军民抗战之情绪”。针对美国记者常抱怨重庆的新闻审查政策一事,蒋介石更为愤慨,称此举“抑且对我国家之元首亦侮辱无忌也”。

自1945年起,国民政府施行了更为严苛的新闻审查,《大美晚报》的新闻采编与出版工作陷入困境。此时,国民政府对于任何涉及国共谈判的内容变得异常敏感,重庆的新闻审查官员甚至禁止报纸刊登包括两党公告在内的任何信息。1944年冬,国共两党在赫尔利的斡旋下进行商谈。国民党宣传部虽发布相关通告,但新闻审查官员禁止《大美晚报》刊发相关内容。最终,该报道只得于1945年1月26日在《大美晚报》纽约版的头版刊出。从内容看,这只是一篇关于国共两党试图通过谈判寻求政治合作的一般性报道。然而此刻,由于中国战场形势得不到明显改观,美国对国共两党的态度出现微妙变化,高尔德虽理解国民政府不希望因新闻界的介入而影响其政治决策,但《大美晚报》的新闻质量却因此受到损害。

尽管蒋介石并不认可美国记者的工作方式,但《大美晚报》在重庆依旧尽可能地坚持美国新闻风格。许多国民政府官员可以从该报读到其他报纸未曾报道的新闻,报纸因此受到好评。《大美晚报》虽然已不再刊登新闻评论,但凭借其与国共两党建立的消息渠道及美国记者的观察视角,尽可能相对全面、深入地将新闻事件展现在读者面前。1945年5月,国民党在重庆召开第六次全国代表大会,《大美晚报》头版在着重报道此次会议对于召开国民大会、推动立宪工作意义的同时,也报道了中国共产党对上述议题的态度,指出毛泽东认为中国的当务之急是齐心协力打败日本,而非要求各党派及政治团体商讨组成联合政府。

1945年5月8日,德国无条件投降。6月中旬,美军取得了冲绳岛战役的胜利。就在抗战胜利指日可待之时,《大美晚报》重庆版于6月24日刊发停刊声明,表示受到战时新闻审查制度的影响,报纸难以坚守最初的办报理念,只得暂停出版,并承诺《大美晚报》将在战后更适宜的环境下回到上海复刊。在高尔德看来,尽管编辑部已经尽最大努力遵守国民政府审查机构近乎不可理喻的要求,删减了大量内容,但这些让步仍不能令国民政府满意。让他更加担心的是,一旦这样的局面成为常态后,《大美晚报》将难以按照自己的原则报道新闻。对于一份商业报刊而言,这样的结果将直接影响到报纸在读者心目中的声誉。这份担忧最终迫使史带与高尔德做出停刊决定。尽管《大美晚报》在重庆受到种种制约,但高尔德此时对中国战后新闻业的发展前景依旧抱有幻想。事实上,高尔德做出这一判断,主要依据的是其采访国民政府内较为开明的官员时形成的印象,因此这一判断具有很大的局限性。在国民政府的众多官员中,高尔德对王世杰的印象尤其之好。1944年11月,王世杰再次出任宣传部部长后,曾对高尔德表示,战时新闻审查制度对中国维系对外交往造成一定的不便。此外,另一件令高尔德印象深刻的事情是王世杰与宋子文曾向美国驻华大使赫尔利(Patrick Jay Hurley)表示,中国在未来终将走向自由与开放。

1945年9月,黄炎培等文化界人士在重庆发起了拒检运动,旨在要求国民政府撤销对于新闻出版活动的严苛检查。这场运动让身处纽约的史带与高尔德对战后中国新闻业的发展满怀期待。他们派马纳(Charlie Miner)先行来到上海,为《大美晚报》复刊做准备。然而,马纳来到上海后,发现情况并不乐观。尽管国民政府宣布战时新闻审查制度将于10月1日废止,但适用范围并不包括被接收的前日本占领区。当马纳来到报馆旧址时,发现这里依旧由日本士兵把守,屋内的印刷设备已被运走。更为重要的是,他了解到当地负责新闻出版工作的政府官员对涉及战后中国政治与经济困境的报道高度敏感。这意味着战后上海的状况远非史带所设想的那般乐观,但他已决意复刊,并鼓励高尔德尽快返回中国,投身到《大美晚报》的工作中,称上海比以往任何时期都需要这份报纸。

《大美晚报》于1945年9月24日在上海复刊。然而从这一刻起,报纸似乎注定将在战后上海经历不平静的最后岁月。高尔德回到上海后,未能等来国民政府承诺的开放政策,反而最先感受到接管过程中的腐败与无序。1946年夏,《大美晚报》报馆的部分建筑沦为淞沪警备区与军统局竞相争夺的接收房产,经上海市市长吴国桢协调才勉强平息纠纷。1946年3月,国民政府出台新规,禁止外商经营广播电台。史带只得将刚刚恢复不久的大美广播电台出售。战后上海的通货膨胀难以控制,广大劳动者的生活陷入困境,劳工薪资问题成为维持《大美晚报》经营的一大挑战。

为遏制业已失控的通货膨胀,阻止国民经济崩溃,1948年8月蒋经国受命赴上海整顿金融秩序。对此,高尔德在美国太平洋学会会刊《远东观察》(Far Eastern Survey)发文,冷眼批评蒋经国的措施,指责其强行收缴了上海中产阶级的黄金、白银和外汇储蓄,使其积蓄化为乌有,预言整顿最终将以失败告终。面对混乱的时局,高尔德还向以美国总统特使身份来华调查的魏德迈(Albert Coady Wedemeyer)陈述他身处的险恶环境。《大美晚报》是魏德迈了解中国时局的重要媒介,他尤其看重报纸刊载的评论文章,曾致信高尔德,请求为其在美国订阅该报。尽管美方军政界与高尔德的交往和阅读《大美晚报》并不能衡量报纸在多大程度上影响了美国对华决策,但此事至少反映了国民政府与美国新闻界关系恶化的影响,正逐渐波及美国政界和军界。

1949年4月20日,渡江战役打响,至23日南京获得解放,国民党政权在上海也行将败退。此刻,高尔德已对国民党深恶痛绝,唯一令他感念的是吴国桢在战后上海主政期间与国民党官僚据理力争,对《大美晚报》给予帮助。上海解放后不久,《大美晚报》再次陷入劳资纠纷,这次纠纷成为报纸于6月15日停刊的导火索,高尔德也于9月25日乘坐“戈登将军”号邮轮黯然返美。

结语

然而,自重庆复刊后,《大美晚报》面临着与战前上海截然不同的政治、经济和社会环境。此时,报纸失去了在上海租界享有的特权和便利条件,出版活动完全置于国民政府的行政管控之下。太平洋战争爆发后,国民政府对获得美国新闻界舆论支持的迫切性已不如从前,对《大美晚报》的定位也发生了微妙变化。此外,随着租界的消亡,中国的政治与社会已发生结构性转变,加之战时环境的制约,《大美晚报》不得不受制于严苛的新闻检查,同时也不可避免地陷入各方博弈的政治漩涡中。此时,报纸只能更多地依靠董显光、王世杰、吴国桢等较为开明官员的关照与协助,然而这些帮助往往基于私人感情或者相似的价值认同,在不触碰政治原则的前提下,帮助有限。因此,《大美晚报》的种种努力无法从根本上阻止“孤岛”时期之后其与国民政府关系的恶化。在重庆复刊后,报纸再也无法复刻“孤岛”时期在新闻界留下的荣誉,规模急剧萎缩,与国民政府之间的矛盾愈发难以调和,几经周折后便消失在历史长河中。

对于国民政府而言,在全面抗战爆发之初,政府虽因迫切寻求舆论支持而努力维系与美国在华新闻界的合作关系,但却未能预估到长期合作带来的风险与挑战。以《大美晚报》为代表的美国在华新闻界在支持中国抗战大局的同时,也需要兼顾其新闻生产的专业性与独立性,但国民政府并未做出针对性准备,因应失当。最终,国民政府为争取美国新闻界所做出的一系列努力,反而使其陷入进退维谷的窘境。确如当前学界强调的,20世纪30年代末由董显光力主推动的对外宣传工作,成功聚拢美英记者为中国发声,为中国抗战赢得国际舆论的同情与支持。然而需要指出的是,这一事实也带来了抗战中后期国民政府如何处理与美国在华新闻界关系的政治难题。从《大美晚报》与国民政府的关系演变中可以看出,尽管20世纪30年代末国民政府与美国新闻界的合作基础至40年代已悄然改变,但双方依旧存在维持相对稳定关系的可能。然而1944年爆发的撤换史迪威事件放大了双方的矛盾,尽管随着魏德迈接替史迪威的工作,中美两国间的军事合作迅速回暖,但国民政府与美国新闻界的对立却再无转圜余地。随着国共关系日趋复杂,国民政府逐渐无力回应美国新闻界在新闻采编与出版方面的专业诉求,转而将其视为政治问题采取强硬立场。因此,当中美两国在军事上依旧维持同盟关系,国民政府与在华美国新闻界的关系已不断恶化,难以逆转。颇具讽刺意味的是,董显光在20世纪30年代末力图借助美国新闻界来争取舆论支持,到了抗战后期,反而演变为美国新闻界率先对国民政府失去信任,而这一心态又影响了美国政界与军界的对华态度,最终加速了国民党政权的失败。