01

《日本投降矣!》找了十四年

吴先斌走到这张报纸前,“这是我最愿意和大家介绍的。苦难我们要了解,但没有我介绍抗战胜利时心情愉悦!”指着“日本投降矣”这五个字,吴先斌声音提高了一个八度。

图 | 《大公报》号外大标题《日本投降矣!》

你看,“它前所未有地使用了超大号铅字,横跨整个版面的八栏。”吴先斌感慨老报业人的功力,“就这一个‘矣’字,把中国人所有复杂的心情都表达出来了!”

每年8月15日,《日本投降矣!》总会被媒体提及,人们一次次转发,回忆那一天的中国。博物馆珍藏了原版报纸——它被一束追光打亮,挂在馆里最醒目的位置。

这张报纸,吴先斌找了十四年。创馆之初,他便心心念念,后听说南京有一位老教授——1945年日本投降消息传来,老教授买了所有当日能买到的报纸,其中,就有《日本投降矣!》。沿着这条线索,2020年,吴先斌终于寻获这张朝思暮想的报纸。

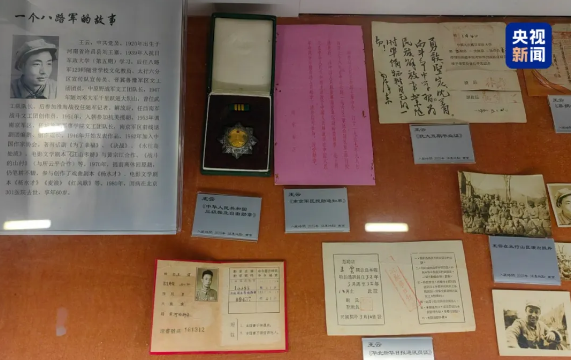

正在布置的展柜里,你还会看到一个可能不曾听说的战士的一生——20岁,抗日军政大学毕业;23岁,他成了《新华日报》通讯员,“一手拿笔,一手拿枪”;37岁那年秋天,他迎来高光时刻,被授予中华人民共和国三级独立自由勋章;之后,他陆续创作出《为了幸福》《决战》《江山多娇》等剧本。战友怀念他的文章里这样回忆:“多少人为看他的演出,不顾狂风大雪,坐在湿漉漉的地上,和剧中人同呼吸,时而发出会心的欢笑,时而流下悲痛的眼泪。”

图 | 王晓思用手机拍下父亲的展柜《一个八路军的故事》

这个战士叫“王云”。以上这些,都是王云的儿子王晓思捐赠给博物馆的。

这不是一个容易的决定。

一次饭局,有人给吴先斌捐华侨募捐汇票。在场的王晓思琢磨:“我手头也有好东西啊,比你这更好。”心痒痒,想显摆一下,他给吴先斌秀了手机里的照片。

但一开始,他可没想到要捐赠。吴先斌冲着镜头眨眨眼,后来,“老酒都喝好几顿!”

“我和王兄相处了很多年。我知道他是八路军后代,父亲又是通讯员,他手上肯定有东西。”吴先斌看重这些,“讲起来是几张纸片、几件文物,实际上是一个老革命的一生。一个人完整的故事真的很难得,能来博物馆,对我来说,是一份奢想。”

东西真的等来了。

今年是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利80周年,王晓思下定决心,捐出父亲的遗物。可捐出当晚,凌晨两点多,王晓思惊醒,发现自己一头的汗。

反悔了。第二天一早,急忙冲到吴先斌办公室,王晓思编了个理由——当地需要打造红色景点,得借调文物。刚开口,吴先斌就笑了,“我知道你意思了。王兄你放心,这个东西是你的,放到我这了,你要拿走,随时都可以。我给你写个条子,盖上博物馆公章。”

“哎呀,真是暖我的心,顾虑一下子就打消了。”王晓思长舒了一口气。

父亲的展柜前,王晓思拍多少照片好像都还是不够。周围的孩子们凑上来,学着王晓思,用手机记录。

一个孩子轻声念“一个八路军的故事”——这是吴先斌给这个展柜起的名字。

陈中柱和王志芳

给你讲个爱情故事。吴先斌说。

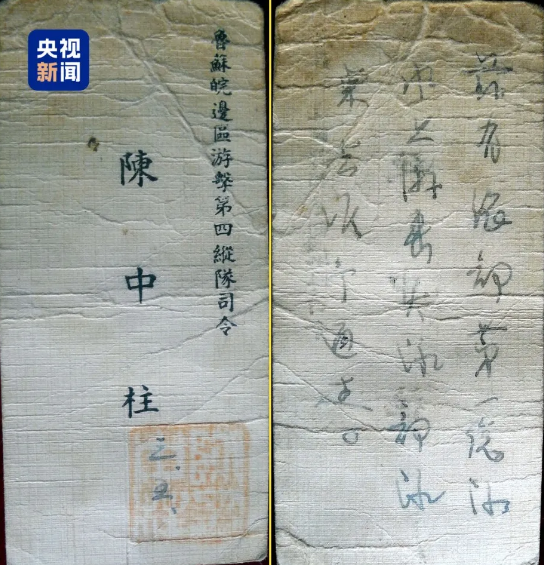

博物馆三楼,有一张名片,属于“断头将军”陈中柱。原来的藏家从一本旧书里发现了它,2012年,吴先斌在江苏常州收购。

图 | 名片正面印着“鲁苏皖边区游击第四纵队司令 陈中柱”

故事回到1931年。25岁的陈中柱黄埔军校毕业,认识了房东女儿王志芳。

一天,王志芳无意间看见陈中柱钻进床底,好奇上前——原来,这个穷小子实在凑不出钱了,想起曾有一枚铜钱滚进床下,便努力伸手去够。

那之后,王志芳常悄悄往陈中柱的床底下撒铜钱。两颗心就这样,越走越近。

1937年,抗日战争全面爆发;1938年,陈中柱参加徐州会战,后任苏鲁皖游击总指挥部第四纵队少将司令;1941年,在5000多名日伪军围攻下,苦战三昼夜,陈中柱身中六弹殉国,头颅被敌人残忍割下。

闻得噩耗的王志芳辗转找到日军独立混成第12旅团旅团长南部襄吉,“要么把我丈夫的头还给我,要么我把头留下”。据南部襄吉回忆录——“我到中国以来,从没有一个中国妇女敢闯我的官邸。”

为了确认名片上的字是否是陈将军的笔迹,辗转多方,吴先斌发了封电子邮件给将军家人。等了一个多月都没回音,直到一天,来了一个陌生电话——“喂,是吴先生吗?”

这是陈中柱将军的长女陈璞打来的——“抱歉没有及时回电,我们见到这张名片,都认为很珍贵。我和我母亲不住在一起,我又开车拿给我老母亲看了一眼……”

“我当时头脑炸了。老母亲还在,将军夫人还在,这很少有。将军夫人在,如同将军在。”提及那一刻,吴先斌仍激动不已。

女儿陈璞口中的老母亲,就是王志芳。陈璞告诉吴先斌,母亲看到照片时,一直说一直说:“退之呀退之,我今天又见到你了!”退之,是陈中柱将军的字。

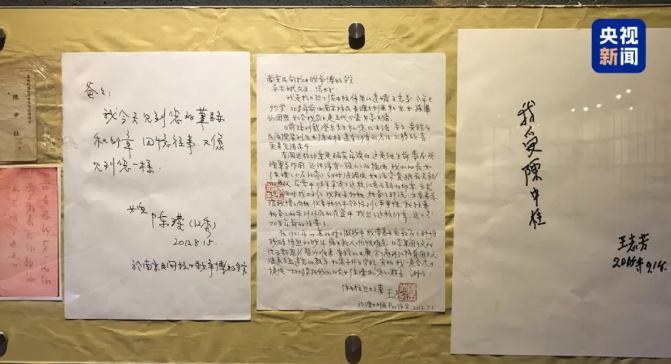

同年,陈璞专程回到南京看父亲的遗物,她带来了王志芳的信。这份信,由母亲口述,女儿一字一句写下。

信里说:我是抗日烈士陈中柱将军的遗孀王志芳,今年已97岁。在1941年的苏北对日激战中,我带着女儿经历了那场残酷惨烈的战斗,痛失亲人,仇恨难忘,日本军国主义的法西斯罪恶罄竹难书......

又是三年过去。2015年,纪念抗战胜利70周年阅兵观礼结束后,老人执意要去南京。那年秋天,百岁老人王志芳坐着轮椅,被儿子陈志推着来到博物馆。

十年前的影像记录下王志芳看到丈夫名片的那一刻——她一遍遍用手抹着泪水。

身后的陈志,就是当年的遗腹子。王志芳给儿子取名“陈志”,希望他继承父亲的遗志。

“父亲的这张名片,对我们来说,很珍贵。”陈志说,那个年代,充满战乱、变故,母亲25岁失去了丈夫。此后岁月,她一个人抚养三个孩子,到今天,已是五世同堂。

那天最后,吴先斌想请王志芳奶奶写点什么,留作纪念。

写什么好呢?

在场有小年轻说,爷爷奶奶这么恩爱,就写“我爱陈中柱”吧!

“写到‘爱’字,出事了。”吴先斌的确会讲故事,听得正入迷,悬念来了,“王奶奶受的是旧式文化教育,可能一开始想写的是繁体字,小年轻不认识啊,突然喊,奶奶写错了,把奶奶吓一大跳!”

图 | 王志芳写下“我受陈中柱”,可几乎每一个人,都会知道她写的是“我爱陈中柱”

“我说不改了!”吴先斌手一挥。就留下一个故事吧,代代相传。

2017年,王志芳去世,享年102岁。

03

“抗战史是波澜壮阔的

它由每个细节、每个人

甚至每一天组成”

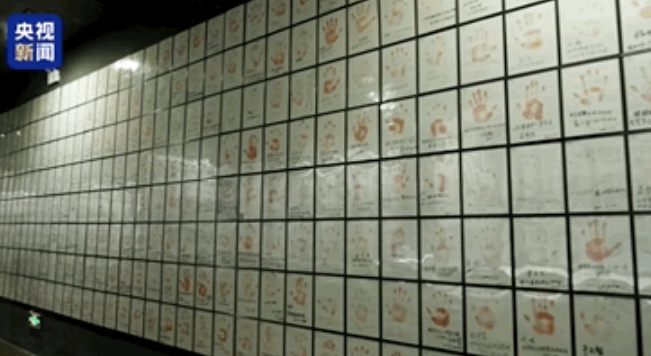

走到博物馆三楼,你会看到一面特殊的墙。长16米、高3米,墙上,是980位抗战老兵的鲜红手印和老人们手写的参军信息。一旁写着“中国有我不会亡”。

这里见证过许多感动:有人脱帽敬礼,有人将手掌和老兵手印紧紧相贴,有人戴着老花镜、弓着身,仔细辨认歪斜的字迹。偶尔,墙边会多出一束花——后来才知道,是老人的后代,悄悄来过。

这一个个手印,来自2012年博物馆启动的“抗战老兵口述史”项目,该项目在2015年被国家社科基金重大项目《抗日老战士口述史资料抢救整理》立项。

吴先斌带队,足迹踏遍28个省市自治区,记录下1760名老兵的影像资料,采访整理文稿超1000万字。志愿者邵海萍忘不掉口述史整理之艰难,老兵们南腔北调、口齿不清。一段1小时的视频,往往需要10倍以上时间听打。

采访老兵的经历,重塑吴先斌对战争的认知。这体现在他拒绝一切假设性问题,比如,当你问他“如果回到1937年的南京……”。

“我幸运地没有活在那个时代。”吴先斌直接打断提问。

朝不保夕。吴先斌回忆,有老兵讲,早上一起吃饭,晚上一个人就没了,心里压抑得很。

参与口述史项目的文心说,进入抗战老兵的生活,曾经“标签化”的印象被打破——“他们不是天生就是我要上战场,我要去杀日本人,他们也怕死。但国难当头、国破家亡,不允许他们更多犹豫。”

这些年,文心常出现在镜头前讲述,“我采访了600多位抗战老兵,我看到直到生命的最后一刻,他们都在渴望,你们要记住我们做了什么。”

文心很难平静,“我们要替他们去讲述,替他们去争取,争取这份记忆不会被遗忘。”

在吴先斌看来,“抗战老兵口述史”是老兵们写给这个国家的“家书”,也是一场与时间的赛跑——

第一位老兵在采访结束后不到一周去世。

第二位老兵在团队到达前一天去世。

第三位老兵在问明来意后,站起来深深鞠了一躬,说:“孩子们,谢谢你们来看我。”

第四位老兵患阿尔兹海默症,说完自己的名字后,努力想了很久,什么也记不起来。但桌上歪歪扭扭的随笔,写着“中国军威不可藐视”。

十三年过去,老兵越来越少,项目于今年3月结项。参与“老兵口述史”项目的人们也不再年轻,当年负责协调和摄像的莫非,从“莫大哥”变成了“老莫”。

做了六年志愿者后,邵海萍决定辞去工作,加入博物馆。她说,希望将来老了,也可以像老兵爷爷们一样,喊出一句“不后悔”。

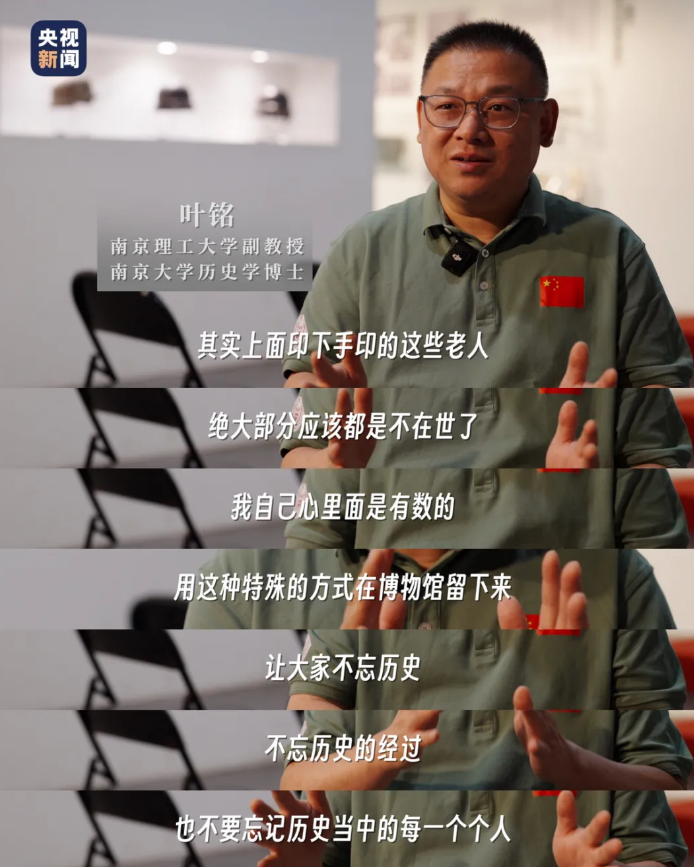

教授近代史的叶铭曾是项目中的一员,那段经历至今影响着他的学术生涯。“在老兵的讲述里,你会看到历史的细节,也给我做历史研究解谜。”他常告诉学生们,走出去,到田野中去。

22岁的庞秋琰已经做了十二年博物馆志愿者,明年毕业,她想来博物馆工作,“抗战胜利是一个奇迹,我想继续讲述这些故事。”

故事数不清、讲不完。读到那段历史,吴先斌常常落泪,“成千上万的人愿意为这个民族战斗到最后。抗战史真的是波澜壮阔,它由每个细节、每个人,甚至每一天组成。”沉默片刻,他说,“这些老兵晚年最后的影像资料能够留在博物馆,是我们的福报。”

04

和抗战有关的文物

都被一个姓“吴”的收走了

时间拨回2005年。华东装饰材料厂厂长吴先斌决定关停厂子,在原址上,创办一座民间抗日战争博物馆。

80年代经商,吴先斌是改革开放中抓住时代机遇的人。他玩收藏,意外接触到一批侵华日军史料,“坦白讲,一开始,的确出于愤怒。”

人为什么会扭曲?为什么会把南京城制造成“人间地狱”?吴先斌“钻”进抗战史,一个商人就这样成了馆长。

于是,耳听八方,从废品回收站到海外拍卖行,闻讯即动;寻访藏家,从南京朝天宫到北京潘家园,穿梭古玩市场;十余次东渡日本,在广岛举办“南京大屠杀”史实展、在京都面向日本社会演讲……

博物馆志愿者庞秋琰说,前两天馆里来了个法国人,问他怎么找过来的。法国人告诉她,去古玩市场,人家跟他讲,南京这些抗战文物都被一个姓“吴”的人收走了。

可吴先斌不愿多提“淘”宝的艰辛,“好多人恨不得我讲个故事,开个汽车,翻了三个跟头,爬出来,紧紧抓死文物。我真没干过这种事情,文物又不是买商品,只能苦苦地寻找和静静地等待相结合。”

女儿吴玉涵补充了一个细节:早些年,父亲去各地找文物,那个时候还是用现金,每一次,他都会把身上全部现金给别人。回来时,没钱过收费站,只能绕小路。

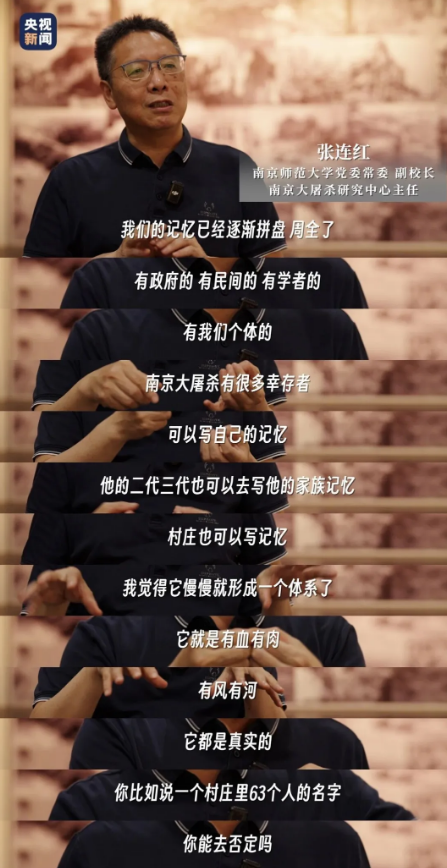

学者张连红在1998年推动成立了南京师范大学南京大屠杀研究中心,他记得吴先斌办馆头几年,经常找自己“啃”史料,“那些资料,一开始他是不理解的。”

学校有讲座,张连红就喊吴先斌来听。有一次,一位满头白发的日本先生来学校讲“南京大屠杀”,讲得细致。让吴先斌意外的是,对方只是一个化工厂工人,靠值班的中午调查研究史料。

时隔多年,白发先生那句“作为日本人应该认真研究这段历史”,仍然影响着吴先斌——“历史的作用是人们对它的思考。不只是专业学者的参与,各行各业都应该参与历史的研究。我做这个博物馆,关键是吸引大家共同参与。”

张连红说,记忆很重要,历史的真相和歪曲之间,就是一种记忆的斗争。

他这样理解吴先斌:他有种动力,我们中国民间有能力有实力参与到共同记忆。

今年七月,吴先斌又启程了——去日本京都参加“为了和平,反对战争”主题展,用90张照片,向日本社会讲述“南京大屠杀”历史真相。这也是该主题展首个外方参展者。

“人生就是奔走,为了历史奔走,为了自己奔走。”61岁的吴先斌自称“花甲少年”,他说,“我们采访过最大的老兵115岁,跟他比,我还年轻,人生才一半!”

- 尾声-

在南京乘坐轮渡,是一种特别的体验。花两块钱,从中山码头登船,横渡长江。甲板上,常有骑摩托过江的务工者、举起手机寻江景的游客以及情愿发发呆、什么都不做的人。

去码头那天,下起了雨。船声呜咽,江水混着雨水,吴先斌感慨,2000年初,工厂正面临转型,需要搬迁,可偏偏自己是一个眷恋故土的人。关停厂子,是当时最好的选择。如果真的一直赚钱,可能也就不会做这个博物馆了。

“这个城市有成千上万的人都在维护那段历史,只不过我以博物馆的形式。但我遇上了,就不会转身。”

一个收藏抗战记忆的人,和一间博物馆的十九年

https://mp.weixin.qq.com/s/mLUjEEiwL2MncW-7Ep_fAQ

八月,南京,一条巷子在眼前——

“这些东西80年了,真是传家宝了。”怎会舍得?看了又看,他继续说,“但放在家里,只是一份家庭记忆,放到吴馆长这里,就成了社会记忆、国家记忆。”

02