来源:《近代史研究》2025年第4期,注释从略

南京大学中华民国史研究中心副教授陆海懿

鉴于国际联盟(League of Nations)未能有效遏制日本侵华和德、意法西斯在欧洲的扩张,学界对国联曾发挥的历史作用关注相对不足。九一八事变爆发后,蒋介石将诉诸国联视为首要的外交应对策略,以争取国际干预。1932年,日本发动“一·二八”事变,国民政府采取“一边交涉,一边抵抗”的方针,诉诸国联仍是其重要的外交策略。围绕“一·二八”事变的研究汗牛充栋,但既有研究相对忽视国联在解决“一·二八”事变中发挥的作用,尤其缺乏对国联暨十九国特别委员会(The Special Committee of the Assembly,下文称“特委会”)介入停战谈判的背景、过程及影响的系统考察。刘建武将国联介入上海停战谈判的过程描述为“十九国委员会为了缓和同日方的矛盾,在上海和日内瓦同时展开频繁交涉,以促使中日双方取得基本一致”,但缺乏对“频繁交涉”内容及其实质的探讨。余子道指出上海停战谈判形成僵局后,“外交活动的主要舞台转移到了日内瓦”,但对日内瓦的外交活动剖析不够深入。有关国联参与上海停战谈判的诸多历史细节,尚需进一步梳理与深入探究。

基于中日在“一·二八”事变后仍接受国联调停的历史事实,本文以国联档案为基础,剖析国联在上海停战谈判过程中的立场、考量和行动,并结合日本亚洲历史资料中心档案、台北“国史馆”藏档、英美外交文献等资料,尝试从国联角度审视中日停战的进程,包括如何敦促日本停战、停战谈判如何展开、停战协定如何签署等,进一步厘清国联在推动停战与谈判过程中的具体作用。

呼吁停战的国联与采取攻势的日本对立态势加剧,日本代表团进一步意识到国联态度变化会有不利影响。佐藤倾向于接受十二国停战劝告书,否则日本会被直接判定为侵略者,如果因此受到《国联盟约》的制裁,日本将“陷入危急存亡”。2月19日,国联理事会应颜惠庆的要求紧急召开会议,主张“采取维持和平办法,防止一触即发之战争”。2月20日,佐藤向外务省表示,日本在国际舆论中孤立无援,警示日本政府、国民要有“最坏情况的觉悟”。国联对日态度恶化,影响着以佐藤为代表的日本代表团,间接对日本外务省形成外交压力。与此同时,中国军队2月22日取得上海庙行大捷,击溃侵华日军的进攻。

最后,国联的外交影响与中国军队在上海战场取得军事胜利,形成了双重压力,迫使日本妥协。日本政府一方面不再反对国联大会根据《国联盟约》第十五条审议“一·二八”事变,表示愿意接受国联的外交调停,另一方面接受了列强驻沪代表所提出的军事调停。2月25日,日本参谋本部出台《上海事件对策案》,表示若“列强以日本要求为基础进行斡旋”,可以召开圆桌会议,缓解国联对日氛围。2月28日晚间,中日代表在英国“肯特号”军舰上磋商三小时,达成中日同时撤兵、合组委员会监视撤兵等五项草案。

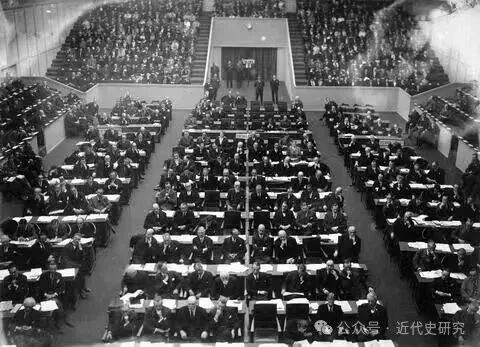

在日本态度明显软化的态势下,国联调处进程加快。2月29日,理事会再次开会,主席暨法国代表彭古(Paul Boncour)宣读恢复上海和平状态的声明,英、意、德、西班牙等代表相继发言,赞成这一声明,并希望中日迅速签订停战协定。3月3日,国联大会正式召开,推动加快解决日本侵华问题。3月4日,国联大会主席团委托总务委员会(General Commission)召开第一次会议,讨论基于2月29日理事会主席声明的决议草案,建议中日双方“在列强陆海军和领事之协助下,开始磋商办法,以确定战事停止和日军之撤退”。中日代表都赞成这一决议案,当晚全体大会讨论通过。3月5日之后,国联大会围绕日本增兵上海、日本撤兵等议题展开激烈讨论,中国始终坚持日本实施撤兵,日本同意就上海局势进行谈判。3月11日,国联大会再次表决新的决议案,以多数票赞成获得通过,决议形成法律效力。日本将撤军事宜提上日程,3月16日向第十一师团、混成第二十四旅团等发出向日本本土复归的命令。但是,撤军的具体程序、期限等关键问题仍需通过谈判协商,“一·二八”事变转入实质性谈判阶段。

“一·二八”事变爆发后,国民政府试图诉诸国联解决日本侵华问题。虽然3月1日成立的伪满洲国是日本在上海转变军事立场的内在因素,但中国的顽强抵抗和国联的外交压力是迫使日本停战的关键外部原因。具体而言,国联启动《国联盟约》第十五条的调处程序,在上海设立调查委员团,批评日本的侵略行为,向日本发出单方面停战劝告书。与此同时,国联理事会与大会相继通过主席声明、决议案,对日本持续施压,最终促成上海战事停止。

首先,国联理事会将“肯特号”会谈达成的草案转化为国联建议,形成推动停战谈判的主席声明。基于1932年2月28日“肯特号”协商成果,理事会计划先停战后开会,通过会议谈判的形式促成日本撤兵,在列强监督下逐步恢复上海和平。2月29日,彭古宣读主席声明,建议停战和召开谈判会议。具体内容如下:

(一)立即在上海召开会议,由中日政府代表以及上述列强代表组成,以最终结束上海的战斗并恢复和平状态;(二)会议召开的基础是:(1)日本没有政治或领土企图,无意在上海建立日本租界,或以其他方式增进日本专属利益;(2)中国参加会议的基础是,公共租界和法租界的安全与完整,必须在确保这些地区及其居民免受危险的协定下得到维护;(三)本次会议召开当然以做出停止敌对行动的当地协定为条件。理事会相信,这将很快实现。兹建议,由主要列强驻沪的陆军、海军和文职当局尽力提供一切可能的援助,以巩固这一协定。

收到主席声明后,佐藤以须报政府批准为前提表示“接受”。芳泽训示日本代表团可以同意主席声明,但是不能承诺立即无条件停战且双方同时撤兵。他提议,中日代表先在上海当地谈判,达成一项协定,即“中国政府先使华军撤退到上海附近一定距离,在一定期间内中止两军之间战斗行为”,然后在此基础上召开圆桌会议,商议撤兵步骤。同时,芳泽要求中国军队先行撤退,日军才能从吴淞附近撤离,等待事态平静再撤出中国领土。这显然违背了“肯特号”会谈中达成的“同时撤兵”原则,也不符合理事会主席声明的要旨。

就此,颜惠庆向彭古指责日本利用军事胜利获取停战的有利条件,“我方视停战较提议尤为重要,盖提议属于政治的,而非军事的”,而芳泽提议中的“等待事态平静”超出“只限于双方撤兵之办法”的会议范围。可以说,日本的停战基本条件“实等于命令式之条件”,中国特别反对在日军驻扎上海期间召开圆桌会议。可见,尽管理事会主席声明得到中日赞成,但日本撤兵问题成为障碍,有待国联大会进一步调处。

其次,国联大会接续理事会主席声明,以更具法律效力的决议案形式,明确了“停战—谈判—撤兵”顺序。3月3日国联大会第二次会议上,中国主张停战、撤兵的立场十分明显。颜惠庆提出解决步骤,首先“停止在中国领土上的一切敌对行动”“撤出日本侵略军队”,然后根据《国联盟约》和国联决议“和平解决整个日本侵华问题”。日本代表松平恒雄则在发言中宣读政府声明:“如果能够消除对日本侨民和公共租界的危险……日军准备立即停止敌对行动。一旦上海局势平缓,日军将撤出中国领土。日本准备与在上海有密切利害关系的列强代表举行圆桌会议,讨论今后如何保障有关列强的权益。”这一声明虽然也表达出停战、撤兵的立场,但“消除危险”“上海局势平缓”等措辞遗留了讨价还价的空间,对停战前提、停战后如何撤兵问题态度含糊。基于中日双方诉求与表态的差异,大会于3月4日提出决议案,在停战与撤兵之间增加谈判环节。该决议案内容是:

大会回顾理事会2月29日提出的建议,不影响根据该建议包含的其他措施:

(一)吁请中国政府和日本政府立即采取必要措施,确保双方军事指挥官所发布的停止敌对行动的命令生效;

(二)请在上海有特殊利害关系的列强,将上一段所载措施的执行情况通知大会;

(三)建议中日代表在上述列强陆军、海军和文职当局的协助下进行谈判,以缔结协定,确定停止敌对行动和规定日本军队的撤离。大会将乐于从上述列强获悉这些谈判的进展情况。

中国赞成该决议案,期望实现日军撤退。外交部长罗文干向行政院长汪精卫表示,“苟欲令日军撤退,恐非依照决议进行不可”。具体而言,中国先要依照决议案第一点,命令中国军队“如日军不攻则不向其攻击”,并让上海地区的列强代表们将停战情况报告国联,然后请代表们依照决议案第三点会商确定停战及日军撤退办法。3月6日,第十九路军总指挥蒋光鼐致电前方将士,“现在国联大会,业经决议,请中日两方实行停战,自应依照办理。倘日军不向我攻击,我军亦不向彼攻击。如日军违背国联决议、施行攻击,我军仍须抵抗”,体现出国联决议案对上海军事行动的影响。

受国联压力所迫,日本不得不同意停战与谈判。3月初,重光葵认为,如果上海战事继续下去,会变成两国的全面战争,而国联会判定日本是侵略者并发起制裁,日本面临的国际局面将十分严重,因此,只有停战才能挽救日本的国际地位。根据3月4日决议案,芳泽认为收拾时局应分为三个阶段:1.确保上海当地停止战斗(即决议案第1点);2.将来进行停战交涉(即决议案第3点);3.召开确立上海和平的圆桌会议(即2月29日主席声明),他认为“停战交涉与圆桌会议牵连在一起是好办法”。这表明,芳泽虽倾向于停战,但试图通过召开圆桌会议谈判,以攫取政治权益。

中国驻国联代表团洞察日本的政治意图,为此,颜惠庆在接受该决议案时提出保留意见,认为谈判指的是“停战之磋商,而非指停战磋商后之圆桌会议”,只有在此基础上,中国才能接受该决议,以避免日本对撤兵附加政治条件。可见,中日对停战谈判是否涉及政治条件的理解存在差异,需要国联进一步协商。

再次,为切实推动中日停战谈判,国联大会决定组建在闭会期间仍可监督停战谈判事宜的机构——特委会。3月11日,国联通过决议案,组建特委会为国联与上海停战谈判之间的媒介,核心职责包括:“(1)依照1932年3月4日大会之决议,尽快报告停止战事与缔结协定情况,该协定应明确停止战事,并规定日军撤退……(3)依照《国联盟约》第十五条第三款,努力准备与当事各方达成协定解决争端,并向大会提出声明……(7)于最早时期内,向大会提出第一次报告书,最迟不得过1932年5月1日”。从职责规定中可知,上海停战谈判内容包括停战与缔约,谈判达成的协定需要规定日军撤退。特委会可以监督谈判,并以声明形式将停战协定草案提交国联大会,实际上形成“上海当地谈判(列强参与)——特委会报告——国联大会审议——上海当地签订协定”四阶段程序。

由于3月初中日已确定停战,日军撤退成为谈判的核心议题,但双方在这一点上立场迥异。3月9日,芳泽向国联指出,日军不能在没有必要安排的情况下撤退,要求中国军队首先停止进攻,并维持日军撤离地区的秩序与安全。3月10日,颜惠庆告知德拉蒙德,国民政府已经向重光葵提出,“谈判只限于停止敌对行动和日军完全撤出,撤军不能附加任何条件”。佐藤等人坚持,虽然撤回是指“特别派遣的军队回归本国”,但是这不意味着日本军队立即返回国内,而是“将撤兵的顺序、办法等委托上海当地交涉”,日军可以在租界附近暂驻。围绕关键的撤军问题,中方要求无条件撤退,日方强调有条件逐步撤退,双方分歧导致谈判过程充满了曲折。

最后,特委会提议停战谈判集中于军事问题,被中国引以为援。3月14日,中日代表郭泰祺、重光葵在英、美、法、意四国公使见证下,于英国公使馆召开非正式会谈,达成三项有关停战协定的谅解草案,其中第3项规定“由中立国成员组成共同委员会,以保证中日双方的撤军”,在该草案之外,还形成一项单独记录(separate note)——“在上述基础上达成明确协定,中方将自愿做出独立承诺,保证上海市市长吴铁城1月28日的来信有效”。次日,重光葵对草案第3项做出修正,“一个由中立国成员组成的共同委员会,监视停战协定第1项和第2项的执行情况,并观察疏散区域的一般情况(general conditions),直到将来达成和解”。单独记录和重光葵修正案引起中国担忧,因为吴铁城来信和“一般情况”的模糊性措辞,其实是日本对撤军附加的政治条件。

于是,郭泰祺等人致电颜惠庆,要求将上述情况通报给特委会,以寻求援助。3月17日,颜惠庆向德拉蒙德通报,日本试图强加政治条件作为撤军前提。同一天,特委会召开第一次会议,颜惠庆强调不应在停战谈判中提出“单独记录”,因该记录中的吴铁城信件涉及取缔抗日运动等内容,这属于政治领域,而停战谈判应限定在军事领域;同时,他反对重光葵提出的第3项修正案,指出该案设定的观察“一般情况”可以包括政治情况,也超出了军事领域。

特委会认为重光葵修正案不存在问题,但同意“单独记录”涉及政治问题,不宜纳入停战谈判之中。特委会主席暨比利时代表海曼斯(Paul Hymans)认为,单独记录不符合国联大会决议案和理事会主席声明;彭古指出,单独记录中的内容可以纳入达成停战协定后的圆桌会议主题之中;瑞士代表莫塔(Giuseppe Motta)甚至要求直接废止单独记录。最终,特委会决定不在停战谈判中讨论单独记录,应推迟到圆桌会议中讨论。尽管日本通过谈判谋求政治条件与推迟撤兵,但是特委会从大会决议案出发,使上海停战谈判聚焦于军事撤兵问题。

国联设定“停战—谈判—撤兵”三阶段顺序,建议中、日在列强代表协助下直接谈判,聚焦军事停战与撤兵问题,同时明确政治条件等事项交由缔约后的圆桌会议,并组建特委会监督谈判进程。但是,关于即将启动的正式停战谈判,中日双方预期存在分歧。尽管特委会会议明确将圆桌会议与停战交涉分开处理,日本仍计划将二者“关联在一起”,芳泽坚持签署停战协定后立即召开圆桌会议,审议抵制日货等排日政治议题,试图将政治诉求与撤兵军事问题混为一谈。中国则坚决反对将抵制日货纳入议程,强调“抵货非地方问题,倘中日争议一经解决,该项问题则自然消灭”。可以预见,日本撤军牵连的政治条件、撤退期限等问题势必会成为谈判的重大障碍,而在解决中日双方分歧的过程中,国联频繁介入,为谈判提供重要的外交斡旋空间。

1932年3月24日,上海停战谈判正式开始,中日围绕撤军日期、驻军区域、便衣队、圆桌会议等议题展开多轮外交博弈。3月27日,英美等国代表拟定一份“5项条款+4个附件”协定草案,其中,涉及撤军的第三条文本是:“按照本协定附件二所示的撤退计划,日本军队将撤退到公共租界和虹口越界筑路区,如1932年1月28日事变之前一样。但须谅解者,鉴于日本军队数量,有些部队必须暂时驻扎在上述地区附近的地方。上述地方列于本协定附件三。”待到3月29日会议,协定草案第一、二、四、五条及附件一、三、四基本谈妥,唯关涉撤兵的第三条和附件二不能达成一致。在此后几次会议中,代表们针对撤兵期限问题反复交涉,皆未能找到共识。

4月9日第14次停战谈判会议,日本谈判代表植田谦吉表示日本可以接受兰普森提出的第一案,郭泰祺则表明国民政府对三个方案都不满意,“盖虽有6个月之期限,而其外务大臣则解释该6个月为非最后撤退期限,乃地方情形改善之期限,照此解释,则与我方意见相去更远矣”。重光葵矢口否认,谈判现场陷入窘境。

在停战谈判过程中,郭泰祺与国民政府时常以国联为援手,国联身影在谈判中时隐时现。随着撤兵期限问题成为谈判焦点,郭泰祺在3月26日会谈中直接抬出国联,指出国联大会决议案明确规定停战、撤兵,“停战久已实行,日方撤兵乃当务之急”,指责日本违背“国联大会决议案精神”。国民政府还通过新闻报道披露会议情形,遭到重光葵诘问,郭泰祺辩解,“此次谈判系根据国联决议而产生,为全世界所瞩目,非一秘密会议可比”。3月29日,国民政府致电国联,告知3月25日至28日的会谈情况,指责日本无视国联大会决议案,给上海及其周围地区造成“不确定性”。虽然上海停战谈判是按国联所设定程序进行,但在谈判初期国联静观进展,希望中日双方可以在国联不介入的情况下达成一致。

随着实现日本限期撤兵的希望愈加渺茫,中国决定中止停战谈判,寻求特委会介入调停。4月7日,围绕兰普森的协调方案,郭泰祺提出由中日双方和列强代表将谈判情形报告国联,“惟有另觅途径,打开僵局”。4月10日,罗文干致电颜惠庆,“如能推动国联特委会迫使日本接受明确的撤军日期或更短的期限,甚善”。本定于4月11日再次集会的停战谈判会议,被郭泰祺以未收到政府指示为由而推迟。此后几天,罗文干连续致电颜惠庆,告知己方诉求:(1)建议国联代表们集中审议日本撤军问题,避免讨论抵制日货和租界等问题;(2)请求特委会提出使中日双方都满意的“官方建议”;(3)强调如果没有特委会的建议,签署停战协定将“极其困难”。4月12日,颜惠庆向德拉蒙德提交关于停战谈判的备忘录与会议纪要,概述停战谈判会议经过和僵局产生过程,备忘录提出日军应在明确的日期内从上海完全撤出,不附带任何政治条件。4月13日,国民政府正式通知重光葵,中国已经向颜惠庆发出电报,在收到回复之前,希望延期举行下次停战谈判会议。至此,国民政府将寻求国联介入上海停战谈判的计划付诸实践。

日本试图阻止国联再介入,并将谈判陷入僵局的责任推给中国。4月15日,日本也提交备忘录,诡辩称在上海的日本侨民生命、财产得到保障之前,日军必须暂时驻扎在公共租界之外,并强调参加谈判的列强代表认为已达成的协定条款与日本接受的方案“公正、合理”,推论出停战谈判僵局是中国造成。从中日关于谈判僵局的描述中可以看出,双方解释全然对立,急切需要国联的协调。

于是,德拉蒙德决定重新召开特委会会议。4月11日,德拉蒙德告知国联日本籍副秘书长杉村阳太郎,只要处于讨论上海停战谈判相关事项的期间,就可以召开特委会会议,并预定16日开会。鉴于特委会坚持开会,日方制定了应对之策:一是强化说明撤军期限问题,同意“过剩兵力向租界内收拢”,但撤军时间只能根据“现场情况进行判断”;二是坚持由上海当地谈判解决“一·二八”事变,不需要在远隔上海的日内瓦展开讨论;三是强调特委会的权限在于监督上海停战交涉,不参与讨论停战协定具体内容,并将日本4月9日接受的兰普森方案视为最后让步。实际上,这些对策埋下了日本强硬抵制特委会决议草案的伏笔。

在中日双方向国联报备停战谈判及陷入僵局的同时,参与谈判的英、美、法、意四国公使也向各自政府发送一份内容一致的电报,并抄送国联,通报他们对谈判情况的观察与破解僵局的建议。电报指出,谈判陷入僵局的主要原因在于中国坚持设定撤军期限,而日本坚决反对任何时间限制。公使们建议国联发表一项声明,确认上海停战谈判在落实3月4日国联大会决议方面取得一定进展,同时将停战协定草案第三条第一句解释为日本政府承诺早日完成撤军。此举意在用“停战协定+国联解释”的方式对日本施加双重压力,确保其履行撤军承诺。

国联开展内部协商,特委会提出由共同委员会监督日本撤军。4月16日,特委会举行非公开会议。德拉蒙德首先提议,停战协定草案中设立的共同委员会可以发表关于上海地区是否具备撤军条件的意见。英国代表暨外交大臣西蒙(John Simon)引入四国公使的同文电报,指出国联应该发表声明,强调日本在停战协定草案第三条中作出的保证,即等同于日本承诺尽快撤军。彭古同意德拉蒙德与西蒙的建议。主席海曼斯遂抛出特委会方案,一边建议共同委员会“观察协定第一、二和三条规定的执行情况”,一边由特委会通过一项决议解释停战协定草案第三条,邀请共同委员会跟踪、每月定期报告停战协定条款的执行情况。在特委会看来,日本毫无疑问应该撤军,共同委员会应该监督日本实施撤军进展情况。会议结束后,特委会进入决议案起草环节。

针对特委会会议情况及限期撤军问题,中国倾向于接受。颜惠庆汇报,国联“为预防日方之延缓,并欲使吾方满意起见,或将委任四国代表,令其容后指明日军最后撤退之成熟时期,以报告国联”。罗文干指示,中国可以同意共同委员会根据多数票通过的原则,裁决日本撤军期限。从中可以看出,国民政府已不再坚持一个明确的日本撤军期限,而是同意共同委员会根据上海具体情况宣告撤兵条件成熟的日期。在一定程度上,特委会方案消解了中国在限期撤军问题上的最初立场。

关于是否接受特委会方案,日本代表团与外务省产生了分歧。4月17日,日本代表团成员暨驻法大使长冈春一、佐藤联名致电外务省,建议政府同意特委会方案。但是,日本政府最终未采纳这一建议。芳泽向长冈发送训示,对撤军期限、共同委员会权限、定期报告等提出异议。首先,虽然特委会方案取消撤军期限符合日本诉求,但外务省担心,以特委会方案代替兰普森方案,可能导致国联直接介入起草停战协定具体内容,违反日本一贯试图避免国联介入的立场。其次,日本无法接受由共同委员会充当日军行动的监督者。再次,特委会无权直接要求共同委员会提交报告。对此,外务省提出替代方案:特委会可以通过共同委员会中的英、美、法、意四国代表,间接获取谈判信息,再由四国政府将相关内容提供给国联。外务省给出的理由是,由共同委员会直接向特委会汇报是停战谈判时未曾设想的新机制,可能导致谈判延迟。实际上,其真实诉求是排除国联干预停战协定草案的任何可能。

与此同时,特委会于4月18日和19日连续召开非公开会议,着手拟定决议草案。4月18日下午,特委会开会讨论解决方针,认为日本有义务尽快撤出部队,但不必设定具体的期限;同时,特委会主张,避免由中国或日本任何一方单独评估“局势何时允许撤军”,以免引发新的争议。对此,海曼斯主席提议,可以成立一个由中立成员组成的共同委员会,负责评估局势并向日内瓦报告。

根据会议内容,特委会下设起草委员会,汇集中日双方及列强的意见,开展起草工作。4月19日下午,特委会再次召开非公开会议,正式批准该项决议草案。该案共14条,部分重要条款如下:

第一条 考量三月四日、三月十一日大会决议案,建议中日代表在上海公共租界有特殊利益的列强陆海军当局及文官协助之下,开始磋商,议订办法确切停止敌对行为,规定日军之撤退……

第八条 声明日军完全撤退时,三月四日决议案始得充分遵照办理……

第十一条 根据协定草案附件四所规定,共同委员会负责确保该协定第一、第二、第三条的执行,权限包含应当事任何一方之请求,宣告日本军队可以合理地完全撤退的日期;特委会希望共同委员会的一切决定均可全体通过,如不能全体通过,根据附件四的规定,可使用多数票作出有效决定,主席有投票表决权……

第十四条 请在上海租界有特殊利益之各国政府,将共同委员会根据其职权范围所掌握之消息送交国联,该项消息将由各国政府参加该委员会之代表供给各该国政府。

综上,特委会试图起草一份综合各方立场的决议草案,破解上海停战谈判僵局:(1)采纳英、美、法、意四国公使电报中的建议,赋予共同委员会宣告撤军日期的权限,并将停战协定草案第三条解释为日本承诺尽快撤军;(2)回应中方诉求,规定如果共同委员会意见不一致,可采取多数表决;(3)接受日本建议,要求共同委员会成员先将信息上报各自政府,再由各国政府转呈国联。显然,特委会希望在平衡各方立场的基础上,顺利通过决议草案。表面上看,上述设计巧妙化解了限期撤军问题,上海停战谈判似乎可以走出僵局,但该草案很快招致日本强烈抗议,日内瓦调处仍需持续。

国民政府对4月19日的决议草案表示欢迎。4月20日上午,兰普森将草案的基本内容告知郭泰祺,郭预测国民政府会接受,并希望草案通过后重启上海停战谈判。外交部致电颜惠庆,确认中方可以接受决议草案,特别指出,如果日方提出导致议决案无效的保留性声明,希望特委会予以劝阻。

审视设定日军撤退期限的三种方式:(1)在停战协定中设定撤兵日期;(2)日本自行宣告撤兵日期;(3)由共同委员会暨国际社会在相关决议框架下裁定撤兵日期,可以看出,国民政府已经放弃对自身最有利的第一种方式,同时避免由日本掌握撤军主导权,最终妥协选择第三种方案,由共同委员会裁定撤军日期。

然而,4月20日芳泽致日本驻国联代表团的训示表达了日本政府对草案的异议。该训示开篇即指责,特委会不是决定具体停战条件的机构,决议草案第十一条中关于“共同委员会宣告撤军日期”的内容,是对停战协定草案的重大变更,超出特委会权限范围。此外,芳泽还提出日军统帅权问题,即由共同委员会裁定日军撤退日期将严重影响“日军行动的统帅权”,因此,他指示日本代表团努力删除第十一条的相关文本。

于是,日本代表团三管齐下,向主导国联人士传递意见。其一,松平向西蒙表达日方立场,根据日本宪法关于军队统帅权的设定,“日军行动无论如何不能委托给第三方裁断”。西蒙回应指出,决议草案并未设定日军撤退具体期限,仅授权共同委员会基于事态判断日本是否可以撤军,日本的拒绝会使国联对日态度“极端恶化”。其二,长冈向德拉蒙德、海曼斯强调,特委会无权解释停战协定草案。对此,海曼斯指出,特委会之所以提出相关条款,是为了避免出现因“某一当事国的意志而使军队无限期停留”的情况。其三,佐藤向彭古提出异议,认为4月18日特委会形成的主席提议并未包含“委托共同委员会判断日军撤退形势”的内容,建议删除第十一条。彭古解释,特委会坚持不能将撤兵情势的判断权限,交给日本单方面决定,建议由共同委员会裁定,同时,考虑到日本立场,决议草案中没有设置撤兵日期和强行要求撤军的条项。从主导国联人士的答复中可知,尽管日本以维护统帅权为由争取删除第十一条,但是国联方面明确反对将撤军期限交由日本决断。

面对日本的持续异议,国民政府再次向国联明确表达立场。4月22日,颜惠庆向海曼斯提出,中国可以在决定撤兵期限的机构上作出让步,但前提是该机构必须坚持中立原则。他甚至建议组建一个新的中立委员会,由比利时、瑞士和美国各派一名代表组成。颜认为,该组织不仅有助于解决“一·二八”事变,而且“将来于东案当有益处”。罗文干赞成颜惠庆的建议,不反对中立性质的三人委员会。

至此,由决议草案第十一条所产生的分歧在日内瓦形成僵局。此时,远在上海当地的兰普森以压缩中国诉求为前提,提出一项新方案,旨在通过修改草案中共同委员会权限的内容,以修正特委会决议草案第十一条。4月22日下午,兰普森告知重光葵,本周末自己将访问南京,游说国民政府高层接受该方案。新方案计划在停战协定草案附件四中增添一句话:“(共同委员会)有权提请注意在执行协定草案前三条款时出现的任何疏忽”,并以类似表述替代原决议草案中的第十一条。兰普森修正案将原草案中共同委员会“宣告撤军日期”的权限模糊化,转为仅具提醒性质,实质上回避了限期撤兵的核心问题,偏离了限期撤兵的本意。该修正案获得美国驻华公使詹森(Nelson T. Johnson)支持,英美公使共同对中国施压,郭泰祺亦准备敦促国民政府接受。

兰普森首先游说国民政府,力图促使中国接受该修正案。4月22日晚,他与郭泰祺一同前往南京。24日,兰普森与罗文干会谈,罗文干赞成协定草案附件四中的增补内容。次日,兰普森见到汪精卫,后者展示了中国在该问题上的最大让步极限,针对决议草案第十一条,中国政府将接受如下文本:“根据协定草案附件四所设立的共同委员会,在监督协定第一、第二和第三条执行情况时,有权依照附件四的规定,提请注意在执行上述三个条款中出现的任何疏忽”。该文本后半部分与兰普森此前提出的修订基本一致,最终成为特委会决议草案第十一条的新文本。然而,颜惠庆收到此文本后表示,“‘对于忽视,促其注意’一句,语气过弱,远不如‘宣告撤兵时期已至’等语。新方案,殊不足以代替第十一节”。这表明,相对于原始方案,新方案在语义上明显软化,本质上是一种退让。

汪精卫、罗文干等接受上述修正文本,国民政府之妥协可见一斑,主要原因大概有以下三点:(1)国民政府的首要考量是希望尽快签订停战协定。由于日方迟迟未能撤军,上海地区局势持续紧张,早在3月底,来自前线的中立观察人员即报告称,日军正在制造冲突,“尤其是太仓地区”。4月25日,颜惠庆致信德拉蒙德,呼吁“特委会成员在离开日内瓦之前,对上海谈判给予必要指示”,表明了中方急于推动谈判的迫切心态。(2)特委会决议草案满足了中方部分诉求。兰普森判断,国民政府的诉求是通过国联机制,确保日本撤军,而特委会决议草案“以令人满意的措辞确保了这一点”(3)中国内政状况限制了外交索求程度。4月26日,罗文干向颜惠庆指出,外交部清楚地意识到原始方案和修正文本之间的重大差异,但多位同僚主张尽快结束“一·二八”事变,以利于商业、农业、丝绸等民生行业的恢复。这一现实压力促使中方在关键条款上作出让步。

促使日本接受修正案成为解决停战谈判僵局的最后一道关口,兰普森与国联共同施力,积极斡旋。在南京时,兰普森就告知詹森,希望美国将中国立场告知重光葵,尽最大努力敦促日方接受修正案。回到上海后,兰普森向重光葵通报与国民政府的会谈经过,并展示汪精卫等人认可的修正文本。与此同时,26日下午,特委会在日内瓦举行非公开会议,英国代表伦敦德里勋爵(Lord Londonderry)讲述兰普森调停经过及其提出的修正案。主席海曼斯明确赞成做出如此修正。在中方已表示接受、特委会亦表达支持的情况下,兰普森修正案对日本政府构成实质性压力。

然而,日本并未立即接受该修正案。尽管决议草案第十一条的关键表述从“宣告撤军日期来临”修改为“提醒注意”,共同委员会权限已大幅收缩,避免了与日军统帅权的冲突,但日方仍拒绝同意。根本原因在于,外相芳泽固执于国联不应干涉上海停战谈判的具体内容。芳泽认为,兰普森修正案与原决议草案本质并无不同,即由特委会解释上海停战协定的内容,是干涉停战谈判的行为。他强调特委会只可以在决议中重新提及(refer back)已达成的协定草案内容,但不应改变草案具体条款。可以说,日本一再抗拒国联介入停战协定的文本制定工作,充分揭示了国联调处的局限性。

与此同时,主导国联事务的英国也对日本施加外交影响。4月26日,正在日内瓦的英国首相麦克唐纳(James MacDonald)会见日本代表松平,表示经兰普森斡旋后,最令人担忧的局面是中国接受而日本拒绝修正案,这将严重损害英国的国际声誉,他希望日本根据兰普森修正案达成妥协。对此,松平和长冈表示赞成,如果发生上述局面,“英国威信会崩溃,对今后各方面产生重大影响”,因此建议日本政府同意修改后的草案。英国驻日大使林德利(Francis Lindley)26日会见芳泽,再度表明英国立场,“日本在上海的破坏行动激起全世界怨恨,和解符合日本利益”。芳泽同意研究最新议决草案文本,表示如果条款令日本政府满意,日本会在上海签署协定。当天晚上,芳泽主动会见林德利,告知已成功说服陆军大臣荒木贞夫接受决议草案,正在征求海军大臣意见。随着外务省、陆军省表态同意,日本政府基本上认可兰普森修正案。

基于特委会决议草案文本有利于日本的调整,加上英国劝导,日本态度软化。4月28日,芳泽致电日内瓦,表示不再反对修正后的决议草案第十一条,并训示日本代表团在表决之际发表声明,“对本决议案采取不表明赞否的立场”,即“弃权”。同日,郭泰祺、重光葵在上海召开非正式会谈,双方同意对原停战协定草案附件四的文本增补:“(共同委员会)有权提请注意在执行上述三项条款中任何一项条款时出现的任何疏忽。”

至此,经过日内瓦与上海、南京、东京等地之间的互动联络、协调,由限期撤兵问题所引发的停战谈判僵局最终得以化解。4月29日特委会召开公开会议,完成提交国联大会的决议草案定稿,其中第十一条采用兰普森提出的修正版本。4月30日,国联大会进行表决,日本弃权,其他国家投下赞成票,决议案获得通过。在国联大会“4·30”决议案效力督促之下,上海停战谈判顺利推进,5月5日,中日签订《淞沪停战协定》。

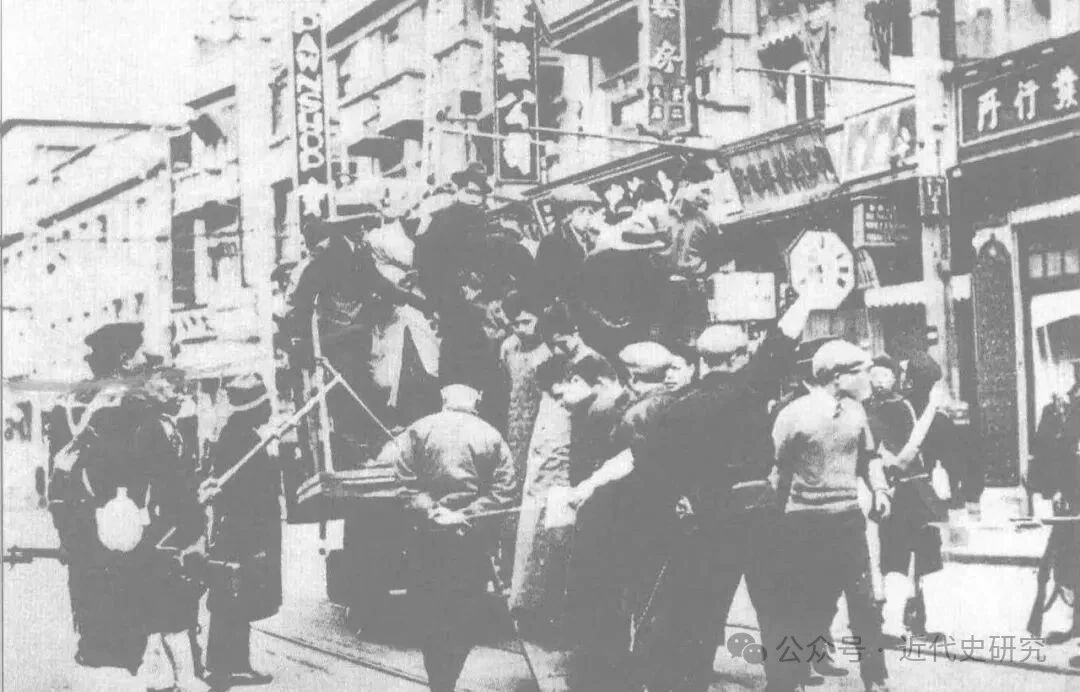

1932年5月5日,中日签订《淞沪停战协定》

审视《淞沪停战协定》形成经过,可以进一步看出,日内瓦的国联调处为上海的停战谈判提供了斡旋余地,但这种余地有显著的局限性,其运作逻辑本质上是以满足日本要求为先,不断压缩国民政府的诉求。在解决谈判僵局的过程中,特委会试图通过调和各方立场来推动达成共识,最终授权共同委员会监督停战协定的执行情况。但是,该决议案的通过不仅以牺牲中方部分核心诉求为代价,而且需要借助英美等力量才能真正产生实效。围绕限期撤军问题,中日双方所采取的外交路径存在根本分歧:国民政府希望在国联框架内解决问题,日本则坚决反对国联干预,倾向于中日双方直接交涉解决。两种策略明显对立,对两国产生了不同的历史影响,停战协定签订后,中国继续依靠国联,日本表面不反对国联,实际加强对抗,退出国联成为预案。从《李顿调查团报告书》发表后日本强硬退出国联与九一八事变结果来看,中国的国联外交是失败的。但日本亦未获胜,日方逼迫中国接受直接交涉,并最终签署《塘沽协定》,付出的代价是退出国际主流社会,走上战败之路。

需要强调的是,本文关注国联视角,并不意味着忽视英、美等国家在“一·二八”事变中的调停作用,如前文所述,停战协定的最终达成离不开兰普森、詹森等人的参与。当然,英、美的调停亦是在国联框架内展开。停战谈判陷入僵局之际,正是经国联斡旋后出现转机,詹森得以重新介入,推动中日代表非正式会晤。九一八事变后的英、美等国采取绥靖主义,诉诸以国联、《国联盟约》、《九国公约》为象征的国际社会,成为国民政府应付日本侵略的外交基调,而国联机制的运作、国际条约的维系离不开英、美等国支持。就此而言,国民政府对国联外交是“表”,对英、美外交是“里”。在英、美对日绥靖与退居幕后的情况下,以《国联盟约》为支撑的国联机制在特定历史时期发挥着重要作用,为中国提供奥援。待到日、德、意相继退出国联,国联逐渐退出历史舞台,国民政府对英、美外交走向前台。

透过国联视角研究《淞沪停战协定》谈判过程,还可以考察国民政府应对危机的思路逻辑。蒋介石、汪精卫在“一·二八”事变后采取“一边抵抗,一边交涉”方针。在抵抗与交涉并行之下,交涉仍是重点,抵抗的目的之一正是实现在列强监督下的交涉。除了上海当地谈判,国联亦是重要的交涉场域。正如前人研究所言,“从蒋介石的决策来看,淞沪抗战的一个重要目的就是逼迫英美出面调停”,蒋介石1932年3月初已经寄希望于“国联大会向日本施加压力”。但是,国民政府聚焦于撤兵问题,通过谈判解决“停战条件事、停战日期以及特别警备办法之限期”,隐晦处理停战区域这类潜在危害性更强的问题,欲解燃眉之急,却种下了日本全面侵华之恶因。在国联调处过程中,国民政府不断妥协,限期撤兵最终演变为交由共同委员会提醒日本执行协定,完全背离了原始诉求,内在原因可以从蒋、汪的立场中得到答案。蒋介石2月调兵增援淞沪战场之际,就向汪精卫指出,“近日‘残匪’西窜,如弟远虑,‘剿匪’必形停顿,则功亏一篑”。汪精卫4月28日致颜惠庆的函电更加充分地显示出妥协的内政因素,“虽略示让步,但与国联决议精神大体无悖……盖近来赣、浙驻兵,调援京沪,‘共匪’乘隙已陷漳州……权衡缓急,主张即行解决”。国民党高层人士急于解决“一·二八”事变的心态表露无遗,本质上是“攘外必先安内”政策的映射。