关键词:“一·二八”事变 《淞沪停战协定》 “八一三”抗战

长期以来,学界对“一·二八”事变及《淞沪停战协定》进行了较为全面深入的研究。既有研究普遍认识到,该停战协定划定的所谓中国军队不得进入的“停战区”,对中国主权造成极大损害。然而,“停战区”范围除了明文规定者外,是否还包括其他地点,相关各方如何认定,至今缺乏明确答案及论证。

在日本学界,关于“一·二八”时期的外交有较多研究,其中有部分涉及“停战区”。在停战协定签署后的第三个月,就有日本学者进行相关研究,并触及“停战区”中的关键点——苏州河以南与浦东中国驻军的争议。但是,该研究仅选取1932年4月中旬、5月初两个时间段的档案史料,对此问题进行“截断”式述论,未论及争议的由来、停战协定签订之际各方对区域范围认定的差异及后续交涉。此后,日本学者相关研究较少,其基本叙述方式仍是“截断”式的,关于“停战区”问题的史实表述与结论均无实质进展,以当初日方所认定者为断。

中国学界对中日关于“一·二八”事变后“停战区”范围划定的研究较少,较为深入的研究有余子道与周天度。前者认为,中方在英国的调停下接受关于浦东、苏州河以南驻军的“折衷方案”,并载入会议记录。后者指出,中方在会上对此问题做出口头声明,因此日本方面不再提及此事。这两项研究也是“截断”式,容易导致问题已在会谈中解决的错觉,而且引述档案亦存在错漏。欧美学界对该问题的关注更少,仅少数论著提及5月初的谈判过程中有苏州河以南与浦东中国驻军的争议。总之,国内外学界对此问题缺乏全面考察,或疏讹相传,或莫衷一是。

上述观点直接影响学界对“一·二八”事变后中日关系的认知。“停战区”给中国带来两大限制。一则关乎驻军,既有研究普遍认为停战协定签署后国民政府丧失了在沪驻军权,以保安队代替正规军作为警备力量,这并不符合史实。二则关乎军队调动(通过),仅有少数研究略有提及。

“一·二八”战事与中日交涉,不仅事关中日两国,亦与在沪有重大利益的英、美等国紧密相关。关于英美等国及国际联盟在和谈中的作用,学界已有较多研究。但若延长观察视线,可以发现“一·二八”事变后至“八一三”战前中日及列强在沪的关系不仅受到中日关系的影响,也与地方场域密不可分,而后者尚未得到深入讨论。

长期以来,“八一三”淞沪抗战研究的核心问题是中日双方的战略意图。不过,此问题主要聚焦于七七事变之后,如果将视野上溯到局部抗战时期,还有一些因素不可忽视。有鉴于此,本文将系统考释“一·二八”事变后“停战区”问题的由来、范围争议以及中日就此进行的交涉,进而剖析“一·二八”事变后至“八一三”战前中日在沪军政格局,揭示局部抗战走向全面抗战的一条隐性线索。

3月24日,由中、日、英、美、法、意六国代表参加的停战谈判正式举行。在3月26日的军事小组委员会会议上,日方军事代表田代皖一郎要求中方标明中国军队在苏州河以南的位置。中方军事代表黄强明确拒绝,表示该区域不曾发生战争,也不在停战协定的讨论范围之内。在3月31日召开的军事小组会议中,日方再次提出该要求,遭中方拒绝。日方随即提出要求,中方必须标明黄浦江以东地区的军队位置。4月1日,英方代表、驻华公使蓝普森(Miles W. Lampson)与其他3位中立国代表明确向日方代表、驻华公使重光葵表示反对。

几天后,日方强化此项诉求。4月4日,日方再次要求中方说明上述两地驻军问题。中方代表、外交部政务次长郭泰祺答称,此两地不在会议讨论范围内,而且中国在两地“始终未曾与日军发生冲突”,不能承认日方的要求。

4月9日之后,和谈会议暂停。英方从中转圜,扮演主导性协调角色,不过其立场更偏向日方。当时,中立国代表一致认为“日本实无必要固执己见”,但蓝普森称“如果能够克服主要困难,应该能够进行调整”。可见,英方愿意就此问题继续向中方斡旋或施压,促使中方接受相关条件。

4月19日,蓝普森与重光葵讨论此事,请重光让田代做出一些妥协。同时,英方军事代表劝中方妥协。英方的基本立场是将浦东北部地区纳入“非军事区”,并规定中国军队驻扎于两租界西南方向的京沪铁路与沪杭甬铁路联络线附近区域。此方案若能达成,日方就可做实将中国军队排除出苏州河以南及浦东。当时,日本军方向英方表示,浦东北部地区是“上海周围非军事区的唯一缺口”,希望合围该区域,而中方则坚持不讨论此问题。翌日,蓝普森敦促郭泰祺,在不影响原则问题的前提下,中国军事代表应谋求符合日方立场的方案。

5月1日,中立国代表向日方提出英方拟定的协定第一条内容解释:“如在上海周围发生任何可疑的敌对行动,应任何一方要求,共同委员会中的中立国成员将根据停战协定第一条所规定的内容进行确认。”日本军事代表表示接受,而中国军事代表反对使用“上海周围”(around Shanghai)一词,因为相较之前协定草案中的“上海邻近地区”(neighbourhood of Shanghai),这一措辞有使上海“非军事化”的误解,此系中方所忌惮者。然而,郭泰祺最终同意了该措辞。而这意味着苏州河以南(包括龙华、莘庄)与浦东等地均在“上海周围”涵盖范围内,日方可利用此规定,质疑中方在上述地区的任何军事行为。此时,中方高层已大致认可经英方修订的协定方案,并急于达成停战协定。因此,中方不会在驻军问题上与日方强硬抗争,后者应很容易觉察前者的底线。

5月2日,中日在“上海周围”与“邻近地区”的措辞上仍存在分歧。在当天下午的军事小组委员会会议上,双方均接受使用“上海周围”这一措辞,中国代表团口头声明(日方宣称中方书面声明):

在浦东北部地区,目前中国无驻军:从长江流至曹家路的地点,从这一点沿窄轨铁路(上川铁路)转向西北,沿着黄浦江到陈家宅,经由殷家厍到路家浜连接美国标准石油油池之点。而目前中国当局无意向上述地区派遣军队。此地之警察足以维持秩序,但中国政府当然保留在紧急情况下为维持法律与治安而采取行动时向该地区派遣军队的一切权利。

以上声明载入会议记录,明确不驻军区域范围仅涉及浦东地区,未提及苏州河以南。然而,日方提出保留意见,认定附件一“圆满解决(苏州河)以南和(黄浦江)以东区域的中国军队位置问题”。言下之意,两地也在协定中的不驻军范围内。5月4日,日方军事代表植田谦吉致函四国代表,声明:“我重视中国代表在本月2日军事小组委员会会议上发表的声明以及四大国武官发表的声明,即浦东地区不会给日方造成不安。”这意味着日方接受了中方声明。

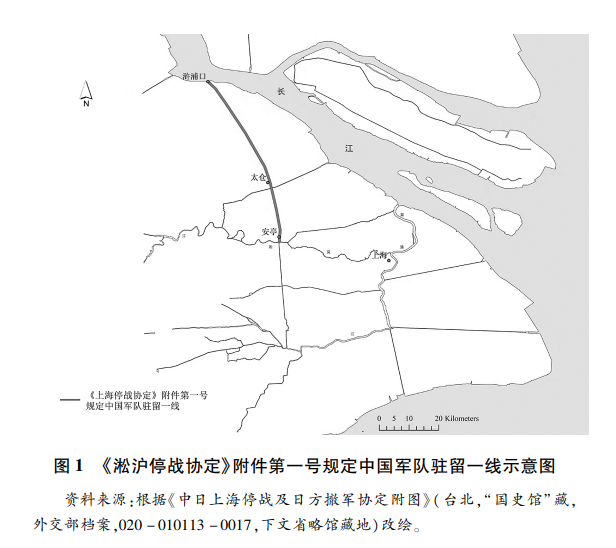

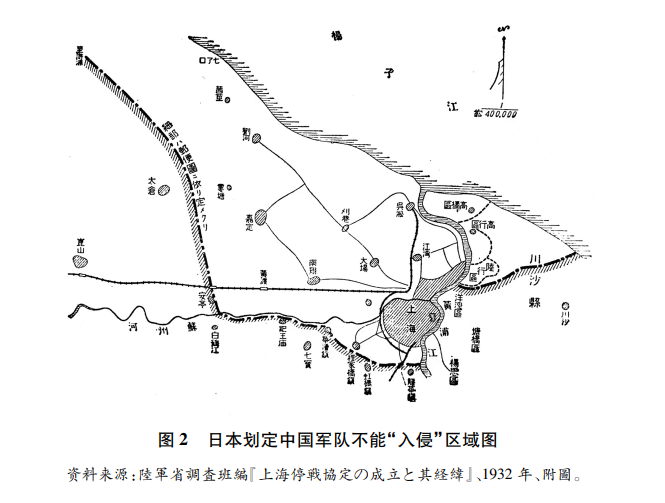

显然,中方声明仅涉及浦东地区,而苏州河以南的驻军权则受修改后的“上海周围”所限。此后,日方自行划定“非军事区”,将浦东以中方声明划界,苏州河以南地区以龙华一线为范围(详见图2)。概言之,“停战区”的范围除停战协定规定的部分外,另有中日各自以会议声明方式涉及的部分,但彼此认定不一致,尤其是中方始终未承诺苏州河以南的地区,而中立国亦未对此表态。所以,“停战区”的范围始终未达成共识,更无成文条约予以确认。这是既有研究中忽视或误读之处。

5月5日,停战协定签订。当天,国民政府在南京发表英文声明:“本协定对中国军队在其领土内之调动,并不含有任何永久限制。”然而事与愿违,此宣示未能在随后顺利付诸实施。列强对“停战区”的基本态度是乐于接受,因为对他们而言,这种“非军事化”措施有利于列强更方便地控制上海。

根据停战协定,中日两国及参加和谈的中立四国各派文武官员各1名,共12名,组成共同委员会(Joint Commission),以协助中日战区交接事宜。该委员会于5月7日正式成立,美国驻沪总领事克宁瀚(Edwin S. Cunningham)担任主席。该委员会本应于日军撤离战区后取消,但因“停战区”问题的长期交涉而存续至“八一三”战前。

然而,民众的质疑并未因官方的“澄清”而减弱。5月7日,上海各团体救国联合会召开代表大会,发表宣言称:“据日方代表说明,包含有苏州河及浦东不驻华军,谓已载诸议事录。”当时有中外报纸披露停战会议议事录载有“莘庄、龙华、华漕之外及吴淞、杨树浦对面之二十基罗米突为不驻兵地点等语”,即淞沪警备司令部无法在管辖地域行使职权。对此,郭泰祺极力否认所谓“不公布之附件,及秘密会议录等等”的存在。

不过,日方丝毫未顾及中方陷入舆论困境,早在协定签署前便放出口风,称中方在和会上明确表示两地不驻兵。签约当天,田代在沪发表谈话称:“除在协定第一条中‘上海周围停止敌对行为’句有明白之规定外,复在会议录中有谅解事项之纪〔记〕录”。同日,日本电通社发表了日本外务大臣芳泽谦吉谈话,称除了协定与附件外,还有议事录。显然,两国官方在公开场合对“停战区”问题的表述截然相反。

不管是中方言之凿凿,还是日方蛮横否认,最有效的证明是实际驻军或军队调动,而民众则期待政府通过实际行动来验证其声明的可信度。5月19日,上海各团体救国联合会派代表前往淞沪警备司令部(驻龙华,苏州河以南)“视察”,发现无正式军队,“是证所谓淞南不驻兵,显然已成事实”,于是质问罗文干。而就在前一天,淞沪警备司令戴戟电请军政部,称其部队已迁回龙华原址办公,但缺乏守卫部队,且外间盛传南市、浦东不准驻兵,故应调宪兵,“藉壮观瞻而祛群疑”。军政部次长陈仪即与外交部部长罗文干面商此事。罗文干认为龙华附近即使驻数目相当的正式军队,亦不能认定属“敌对行动”,驻宪兵更无问题,但他担心日方质疑,故请郭泰祺向共同委员会说明因警队人员不足而暂派宪兵守卫。英方委员、驻沪总领事白利南(John Brenan)认为中国主政者被政治反对派指责就非军事区作出“秘密承诺”,故在龙华派驻两个营的军队,以事实反驳。

由此可见,国民政府派正规军或宪兵驻守龙华,抵近日方单方面声明的“停战区”,主要目的是稳定民众舆论,希冀以驻军的事实消除民众对停战协定的误解。

5月25日,郭泰祺电复罗文干,提出从沪杭铁路沿线的军队中抽调数连兵力,作为淞沪警备司令部守卫队,并表示“日方当无可借口”。5月27日,外交部秘书郭德华奉罗文干之命向克宁瀚及共同委员会中的各国武官“口头通知”此事,并说明按停战协定,“若无敌对行为”,中国有权在上海附近调动军队,且此次通知系“一种客气举动”,并非征求各国及日本同意。同时,郭泰祺请罗文干在京与有关部门接洽,希望在5月30日前调两个营至龙华,并建议调派“正式军队”,而非宪兵。

5月28日,共同委员会主席克宁瀚与日方委员讨论此事。后者表示中国不能在苏州河以南驻军,但“受到和解精神的鼓舞”,同意龙华驻扎数量有限的军队。5月31日,共同委员会召开会议。在会上,日方委员态度变化,向主席质疑中国政府将派千名宪兵至龙华的行为是否曾向其报告并获得许可。日方认为,这是敌对行为,违背协定。中方委员俞鸿钧、温应星答复,派宪兵“无非维持地方治安,并无敌对之意”,之前已告知主席与各委员,何况协定规定区域之外中方有调遣军队之权。日方随即表示不反对有限数量的部队驻扎龙华,但这些部队调往龙华以外地区,中方应通知主席。中方强调在本国领土内调遣军队有绝对自由权,但纯粹出于礼貌,会通知主席。此次争议似乎得以友好解决。可能受此鼓舞,俞、温二人告知外交部,此次日方针对的虽是宪兵调动问题,但我方声明有调军自由权,“调派步兵来沪不成问题”。与此同时,国民政府发言人宣称,龙华不在停战协定范围之内。5月31日,宪兵第六团200名宪兵进驻龙华。6月3日,第二军第九师第五十团第一、二两个营从枫泾开赴上海,在龙华、南市一带驻防。第九师一部到沪之初,有报纸认为该部驻于龙华,中国不能驻军于此的谣言不攻自破。

日方貌似以“宽容”的姿态允许中国正规军驻龙华,但真正的目的是“明确龙华处于中国驻兵线的北端”。即借由龙华驻军,日方从反向将龙华一线以北之“停战区”固化为既成事实。6月3日,芳泽强调日本的外交政策,其中包括“中国军队应驻于上海的规定范围之外”。这是日方对龙华驻军行动的公开回应。换而言之,日方即便同意龙华驻军,但坚持上海有一个“不驻军”区域。对此,国民政府外交部发言人于翌日重申停战协定不能限制中国政府在本国领土内自由调动军队。

6月13日,第九师第五十团两个营离沪,由该师独立旅第一团第一、二营接防,于6月14日抵沪,驻龙华,受淞沪警备司令节制。该团另一营驻附近的松江县莘庄,归旅部直辖。7月28日,第九师独立旅第一团开赴徐州。独立第三十六旅第一团接防,从浙江开赴上海。9月,因三十六旅在衢州、江山一带“剿共”吃紧,蒋介石令该团返沪,调宪兵一团到沪接防。此后,直至“八一三”战事爆发前夕,不管是在上海市,还是在“停战区”,国民政府再未部署陆军正规军。

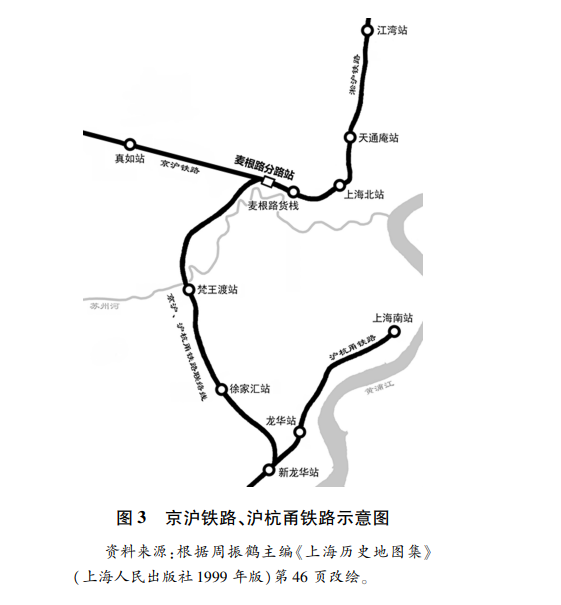

在第二军第九师派遣两个营驻沪后,6月13日,该师大部从杭州调往安徽,此前驻沪的该师第五十团在此时随师部赴皖。其调动路线与方式是:从杭州通过沪杭甬铁路至上海南站,经过京沪铁路与沪杭甬铁路连接线至上海北站,在北站扳道,火车掉头后反方向从京沪铁路至蚌埠。当时杭州往返南京的铁路客运路线,必经上海,一般在上海停靠两个大站——南站与北站,而运送军队的军车无上下客,一般在北站稍作停留,以便调换火车头行驶方向。(见图3)

6月12日下午,上海市政府秘书处专员王长春拜会共同委员会日方武官委员原田熊吉,告知从6月13日起,第九师计划分三批用铁路从杭州调往安徽“剿共”,中途经过上海北站,“期间军队不会在上海附近逗留”。随即原田与日本驻沪武官鲛岛具重、共同委员会日方代理文官委员冈崎胜雄商议,他们一致认为应该对中方强硬,拒绝中方要求,但又忌惮“中方以主权为借口擅自做出行动”,日方将单独承担“制止的责任”,当晚向克宁瀚建议于翌日召开共同委员会会议。日方的理由是协定禁止中国军队在“今后决定办法”达成前在苏州河以北有任何行动,因此,中方违反了停战协定。当晚,克宁瀚打电话给俞鸿钧,后者不认可日方对协定的解释,“未经决定办法以前,留驻其现在地位”并不意味着禁止火车运输军队通过上海的铁路。同时中方也希望于翌日召集会议。

6月13日上午,共同委员会召开会议,中日各持己见。日方坚持认定,协定中的“中国军队”泛指所有军队,因此任何中国军队通过上海范围内的京沪铁路都被视为违反协定。这就意味着中国军队不能以铁路经过上海的方式调动。中方委员驳称,协定内的“中国军队”特指“一·二八”期间在苏州河以北参战的部队,此次军队调动与停战协定无关,况且军队调动没有敌对意图,中途不换乘,仅通过上海北站。之后,英方建议中日委员退席,由中立国委员讨论,最终决议:在停战协定第二条与附件一规定的区域内“不得有中国军队的行动”,在该区域外“不得有敌对行动(中方或日方)”,如有疑问,由中立国委员查明。此项决议满足了日方的要求,对中方极为不利。中方如接受决议,则无法利用交通大动脉京沪铁路调动军队,军事行动极大受限。更严重的是,一个多月前国民政府声明,在本国领土内调动军队不应受到永久限制,但该声明不仅遭到日方否认,也被列强无视。

日方当场接受此决议,中方则称须请示本国政府。然而,英美等国既不希望日方在上海获取更多的军事主动权,也不愿短时间内中日再起战衅,因为这不符合列强利益。在决议公布的同时,克宁瀚代表中立国通知日方,希望后者能满足中方的愿望,允许火车运送军队通过协定规定区域,日方则表示会争取本国政府的同意。

中方顿陷被动。当天下午,俞鸿钧、温应星与上海市市长吴铁城即分别请示汪精卫、罗文干与蒋介石,担心中立国的决议“有无其他作用,殊难揣测”。第九师则迅速调整运兵计划,除了已经过上海北站的两列军车外,其余部队在松江提前下车,步行至昆山再乘火车。6月14日,外交部指示俞、温,认为运兵与停战协定不抵触,但中立国有决议,“自宜慎重办理”,命二人继续向委员会主席解释,并电告军事委员会,暂缓通过上海北站运兵。当天下午,日方委员约见中方委员,告知日本政府不反对调动,“但军队过〈时〉沪时,应正式或非正式请共同委员会证明”,遭中方拒绝。6月15日,俞鸿钧向克宁瀚口头声明中国政府不接受中立国决议,军队调动与“协定之精神及文字均无违背”。克宁瀚表示中立国不会变更决议,如中方“置诸不顾,则当自负其责”。换言之,列强不会调停由此事件可能导致的中日军事冲突。中方与中立国对此事的各自立场貌似强硬,但在私下场合,俞鸿钧告诉克宁瀚,中方会遵守中立国对协定的解释,且正与日方妥协。于是,根据日方6月14日提出的要求,中方提前通知部队到达与离开时间以及番号与兵种,第九师被允许通过。

中日间的巨大争议似乎顷刻消遁,但其后事态愈发严峻。6月18日,中方通知日方,第十四军一部将于6月19日至25日经上海往南京,如果通过上海北站,会提前通知,日方同意。随后几天,该部通过北站西面的麦根路站(货车站,见图3),军车在该站扳道。出乎中方意料的是,日方于6月22日抗议并通知共同委员会,宣称中方在未事先通知的情况下于规定区域内调动第九师以外的军队,违反停战协定。6月25日,日方再次致函共同委员会主席,并向中方抗议。同日,中方答称,中国军队经过的是麦根路站而非北站,因而没有必要事先通知。

在中方看来,日方有意挑起纠纷,可能将自己陷入“于国际上失信用,于国联内失同情”之境地。最终,国民政府选择退让,军政部令第十四军后续部队由龙华步行至真如转乘火车,绕开苏州河以北区域。同时,日方陷入左右为难的困境。白利南判断,尽管日方认定中方违反协定,但又不欲采取“强制措施”,只要中国军队不在“禁区”内停留,日方就不可能动用武力。因此,日方希望拉拢中立国与中方进行非正式交涉,而中立国则坚持中日双方在共同委员会框架内直接对话解决问题。无疑,日方的举动并未得到列强的完全支持。

到7月上旬,国民政府仍通过京沪线经上海运送军队,日方继续提出抗议,但抗议的重点并非行动本身,而是中方未提前通知。7月5日,王长春以外交部官员的名义,持军政部代理部长陈仪名片,就6月24日第十四军第十师一部通过之事至日本驻上海总领事馆道歉。7月27日,日方致函克宁瀚,称在《申报》上获悉驻龙华部队将调往苏北,由嘉兴部队换防。于是,克宁瀚询问中方,后者称龙华驻军将于次日调往蚌埠,从杭州派遣部队换防。虽然中方没有主动通知共同委员会,但日方并未质疑。然而,这并不代表日方的妥协。

1933年2月,纷争再起。2月7日,第四师搭乘火车从南京赴杭州,经过麦根路分路站。9日,日方文官委员、驻沪总领事石射猪太郎与武官委员、陆战队参谋角田觉治会晤俞鸿钧,抗议中方违反协定,要求中国军队通过协定区域时必须事前通知。俞鸿钧答称:第一,协定规定的“中国军队”仅指当时的参战部队;第二,协定提及的“常态”已恢复,所以条文不适用于此次调动。俞表示可以“非正式通知”,此系“友谊的表示”,而非必要手续。日方要求取消“友谊”的提法。中方宣称“常态”已恢复即意味着苏州河以北“停战区”失去存在的条约效力,遑论苏州河以南与浦东。这是中方限缩停战协定效力的第一次尝试。

2月10日,日本总领馆书记官冈崎会见俞鸿钧,称将提出正式抗议,希望中方以书面形式允诺今后运兵会事先通知。俞拒绝了这一要求,但称“欲谋恢复中日人民感情,此种政策互应考虑”。冈崎则称日本海军方面“态度坚决”。可见,日本外交机构与中方的态度均有所缓和,而且互相透露己方底线——以书面形式承诺。2月11日,日方致电俞鸿钧,提出通过“换文”的方式友好解决争议,具体操作是:日方致函中方,提请注意中国军队过沪违反停战协定与共同委员会中立国决议;中方复函,表示2月7日军队过沪的目的是“剿匪”,并表示中方不接受共同委员会决议,但为避免可能的误解,中方会提前通知日方。罗文干指示俞鸿钧,说服日方放弃换文提议,因为“这只会激怒我们的人民,无限期地限制我们的部队调动”。他建议日方接受与提议内容相同的“口头承诺”,并要求日方停止关于此事的一切宣传。显然,书面承诺将给国民政府带来外交与军事双重被动,更甚者,一旦文件内容公开,可能会激起民意反弹,带来极大的政治风险。之后几天,双方就是否提供书面承诺多次交涉,但无结果。

日方此次坚持书面承诺,是石射与日本驻沪陆战队武官商讨后定出的策略。但是,他认为中方不会同意,即使提交共同委员会,其决议仍像去年一样偏袒日方,中方也不会服从。石射不仅对胁迫中方就范没有信心,还意识到此时美英态度均对日方不利。克宁瀚表态称,停战协定中所谓“常态”现已恢复,若召开共同委员会会议,协定是否还能约束中方必成问题,且美方也不一定会做出有利于日方的决议。白利南认为停战协定是“暂时性”的,恢复“常态”后就不能限制中方。简言之,英美认为不能以未恢复“常态”约束中方,中立国也不偏向日方。由此,石射意识到需要妥协。如果列强与中方一致否定协定效力,协定即实质废除,日方将失去约束中国在沪军事部署的主动权。于是,石射的态度软化,多次向外务省建议以口头协定解决争端。但外务省要求他向中方与列强表示强硬态度。石射认为此时外务省希望缓和因“热河事变”与国联的紧张关系,军部也不希望在上海及其他地方发生军事争端,故他未向中方提出正式抗议。

在交涉过程中,石射表现出一定的妥协。据他晚年回忆,接任驻沪总领事后,他发现日方在解释停战协定时遇到困难,但又不能推翻政府的决定,而且担心驻沪陆战队“因情绪失控而妄动”,所以他让中方承认协定效力存续,允许中国军队通过麦根路分路站。此时,日本陆战队极其强硬地提出无理要求,应出于海军省坚持所谓停战协定“有效”的授意,外务省与海军省的态度一致。不过,石射并未将口头协定的底线暴露给中方。在随后的交涉中,他继续对俞鸿钧保持强硬,表示“无磋商余地”。他抛出停战协定效力质问俞鸿沟,后者委婉表示,“与其说是协定的有效性问题,不如说是解释问题”,实际上承认了协定的有效性。

俞鸿钧显然未察觉到石射的底线,面对日方的压力,外交部开始退缩。3月5日,外交部透露己方底线:如果日方坚持立场,且共同委员会中立国意见也与中方相左,中方将同意双方在书面函件上签字,但不得对外公布。随后,俞继续与石射交涉,但未透露中方底线。日方遂于3月8日向中方发送抗议函。

在日方发出抗议函前后,英、美、法、意四国驻沪使节向石射表明态度,均不赞同让中方提供书面承诺,并表示如中方做出口头承诺,军队即可通过。一方面是列强不支持日方,另一方面是中方再度低姿态妥协。3月13日,王长春奉俞鸿钧之命向日方递交了回复抗议的文件,认定军队调动与停战协定无关。但王长春私下对石射言:“表面上不得不做出如此回复,但事实上,今后必定会通知贵方。”鉴于此种情势,石射计划放弃通过共同委员会机制,继续与中方强硬交涉,并获外务省批准。此后几个月,双方未发生外交争端。

1933年11月20日,“福建事变”发生,国民政府调兵南下。石射主动与吴铁城、俞鸿钧接洽,称如果中国军队经京沪铁路,“须事前书面通知”。此乃日方“藉时局紧张,旧事重提”。外交部迅速退让,指示以“书面非正式”且“最好不予署名”的方式向日方通知过沪部队的大概人数,目的是“值现在情势,似不宜多生枝节,免误军机”。11月26日,外交部将此指示传达给吴铁城。次日,吴复称此乃原则问题,如果接受,就意味着承认外国可干涉军队调动。11月28日,行政院院长兼外交部长汪精卫指示吴铁城继续退让,如果日方坚持书面通知,就用英文或中文向日方发通知函。当晚,吴复电称英美不支持日方要求,而且连日来中国军队通过,日方也未反对,故未将书面承诺的底线透露给日方。在日本方面,石射向外务省解释,中方已追加口头通知,“鉴于中国方面的诚意”,故暂不与其讨论交换公文(即书面承诺)问题。

此次危机似乎又一次以互相妥协而化解,但半个月后,日方再次以无理要求相刁难。上海北站以北300米处向来驻有几十名宪兵以保护铁路,京沪铁路客车也有少量宪兵维持车内秩序。12月14日,石射突然要求上海市政府将北站宪兵撤出。吴铁城认为其目的是借“闽变”发难。于是,俞鸿钧向克宁瀚递交事件报告,希望共同委员会阻止日方。日方为“抗议”寻找的理由是认定宪兵系正规军,根据停战协定,正规军不能进入“停战区”。北站长期由宪兵驻守,此前日方既未质疑,也未将之视作正规军,如今抛出宪兵问题,显系故意寻衅以达到获得书面承诺的目的。正如石射自己所言,以此为“我方的诱饵”,作为换文的交换条件。

在宪兵问题的压力下,中方开始屈服。12月18日,外交部代表沈觐鼎、上海市政府代表王长春与石射等会谈。沈向日方表示可以“非正式交换书面谅解”,并在公函中载入中方有调动军队主权和在“停战区”派兵内容,但遭日方反对。石射坚持认为,派驻宪兵违反了协定。12月21日,军政部次长陈仪在沪与石射会谈,双方确定交换公文,陈表示“措辞必须顾到彼此立场,勿使为难”。此后,中日双方就换文内容进行多轮交涉。3月27日,中日完成换文,形式为共同委员会中方委员致函日方委员,日方委员复函中方委员,均署当天日期,并附当天会议记录,换文作准文本系英文。中方函件的内容是,希望日方不反对中国军队从铁路通过停战协定规定区域,会事先通知日方;希望日方不反对宪兵驻扎在该区域内的京沪铁路列车上行使职权,人数不超过30名。日方复函则表示,中方事先尽速通知军队通过的必要性,经日方同意;不反对在不妨碍停战协定的前提下,允许规定区域列车上有30名以内的宪兵。

对中方而言,换文及会议记录条款几近苛刻,不仅自我否定了调动军队不受限制的声明,还使得“停战区”内的任何军事行动均受日方牵制。因此,换文内容与行为实际上是对停战协定效力的再次确认与强化。汪精卫在授权中方代表签署的训令中径称之为“上海停战协定附带事项”。这不仅是中方的认知,更系既成结果——换文最终确立了“停战区”机制,奠定了中日在沪军事与外交基本格局。在交涉过程中,中方极力要求不公布换文内容。因为一旦屈辱条文公开,无论是对本国民众,还是对日方,国民政府均将陷入极大的政治被动。在签字现场,中方代表“如履薄冰”,日方代表则承诺“只要中方遵守本次决议,就将此事作绝密处理”。

“换文”之后,中日间就军队通过或宪兵问题没有再起纷争,但这并非日方就此罢手,而是日方对中方予取予求,中方则一再屈从妥协。1934年7月上旬,日方质疑上海北站候车室内有宪兵22名,列车上有宪兵40名,共计60余名,超出换文规定的30人上限。7月下旬,日方正式向俞鸿钧提出“抗议”。宪兵司令部辩称候车室宪兵向不超过30名;随车宪兵虽超过30名,但他们是在列车上流动往返。尽管如此,为避免激怒日方,外交部要求宪兵司令部遵守候车、护车总人数共不超过30名的规定,俞向日方承诺宪兵人数超标仅“一时之误”,日方“未加追究”。9月上旬,日方提出中国军队通过前的通知往往不够准确,“并无其事,或人数、时间不符”,要求以后临时取消通行或变更人数、时间时,须提前通知。外交部即咨军政部,后者表示配合。

此后,日方屡在宪兵与军队通过问题上寻瑕索瘢,对中方横加指责。尤其是1935年华北事变发生后,日方借机向上海地方当局施压,后者忌惮“藉此口实发生纠纷”,故一再委屈退让。1935年9月,军政部制定严格的检查制度,凡是通过京沪、沪杭甬铁路运输军队的列车,必须在起运站及中途的苏州、新龙华两站派驻站检查员随时清点人数,并在上海南站增设检查员以核查从水路到上海换乘火车的军队人数,以便将精确信息通报日方。此后,中方均主动向日方通报讯息。直到1937年8月11日淞沪会战前夕,国民政府调遣第八十七师、八十八师等正规军抵达上海时才不履行此项手续。不仅如此,更严重的是,日方可随时借着停战协定威胁中方,扩大在沪利益。

从“一·二八”停战后两国在沪关系表象看,日方利用“停战区”机制屡屡压制中方,并常以制造军事事端相威胁。但是,停战协定效力的法理基础在于所谓“常态”尚未恢复,而中日关系的走向及列强的态度则是决定这一基础的关键因素。

在1932年停战谈判中,日方自称从未限制上海局势走向“常态”,坚持召开由中日及在沪有利益关系的列强共同参加的“圆桌会议”,以期彻底解决“上海问题”。中方一贯表示决不参加“地方性问题”协商,以免影响九一八事变后中日关系的整体性解决。在此期间,列强不仅不支持“圆桌会议”,还常宣称上海“常态”已恢复,削弱停战协定的效力,进而限制日方过分压制中方。同时,中日关系的变动与中国民众抗日意识逐渐高涨也对协定效力造成冲击。

1934年7月,日本外务省与陆军省专门讨论废除《塘沽协定》与《淞沪停战协定》的可能,讨论的起因包括“某些华北要人通过非正式或间接渠道”向日方表示暂缓履行或废止《塘沽协定》,以及中国报纸也为此造势宣传,主张废除两协定。这表明日本政府受到中国民众的一定压力。另一方面是因为此时中日关系相对平稳,故日本政府内部进行了正式讨论。讨论认为,上海停战协定取消的前提是两国政府直接交涉,并且只有在上海附近中国方面的排日行为根绝后,才算恢复“常态”。

虽然日方的内部讨论并非出自中方的外交施压,但国民政府并非没有认识到《淞沪停战协定》的危害。之前中方利用共同委员会机制,幻想借列强承认恢复“常态”而使日方让步,甚或放弃协定,然而,最终却以换文加固协定效力而结束。从1933年6月《塘沽协定》签订至1935年7月《何梅协定》达成,国民政府采取对日“隐忍”退让的外交方针,尽力满足日方要求,因而不敢主动与日方交涉废约。

《何梅协定》达成后,华北局势暂时缓和,国民政府尝试直接对日交涉。1935年10月,日本政府确立了对华政策“广田三原则”。9月,中国驻日大使蒋作宾正式与广田会谈,提出“上海停战协定、塘沽停战协定以及华北事件等须一律撤销,恢复九一八以前状态”。广田未直接回应此问题。1935年底,汪精卫辞去行政院院长,由蒋介石接任这一职务,张群担任外交部部长。由此,蒋介石完全主导对日外交。从1936年初开始,蒋对日渐趋强硬。日方也在同年“调整国交”,确立更为强硬的对华政策。两国一改以往的“地方交涉”,主动进行直接交涉,试图整体解决中日问题。9月至12月,张群与日本驻华大使川越茂在南京断断续续进行谈判。在谈判中,中方将废除上海、塘沽协定作为五项要求之一,但遭日方拒绝。

国民政府一方面在外交层面触及停战协定,另一方面加紧制定各类国防计划,修筑国防工事,其中包括计划重修“一·二八”事变期间被毁的吴淞炮台。1935年底,日本方面可能察觉到了中方态度的转变,海军内部再度讨论协定效力是暂时性还是永久性的问题。这种疑问恐怕在日本政府内部有一定声量。海军本部要求驻沪的第三舰队坚持协定效力,理由是“上海附近的治安现状目前还没有完全恢复”,此外,日方宣称协定虽未明文禁止中方在协定区域内“构筑堑壕、碉堡等,或是修筑吴淞、狮子林炮台”等行为,但这类举动不符协定精神,如果出现,日方可采取“自卫”措施。为此,日本海军陆战队司令部向上海市政府提出了“参观”吴淞、狮子林等地的要求,后者以停战协定无此规定予以拒绝。

此时,国民政府发现“停战区”的恶果愈益显现。日方自行定义上海的“常态”未曾恢复,但其在上海却拥有绝对军事优势的“常态”。“一·二八”停战后,日方就在上海部署员额达2000多名的固定建制海军陆战队,驻扎在公共租界及虹口越界筑路地区。此外,第三舰队还在上海海面驻有多艘军舰。显然,上海已成为重要的侵华基地。而中国正规军却无法在沪驻守,连修建防御工事也要受到日方严格限制。日本方面判断,己方“在上海已构成相当根据地,将以有力之部队,在本方面登陆,协同海军而进攻”,而一旦两国在京沪一带开战,中国将处极度劣势。对此,国民政府在上海四郊修筑工事、增强保安队的战力,都是对停战协定效力的挑战。

进入1937年后,中日在上海的军事不信任态势越来越严重。6月,日本单方面要求重新召集已休会5年的共同委员会,讨论中方在“停战区”内修筑工事及保安队人数问题。过去5年多,列强一直未介入中日“停战区”交涉。6月23日,共同委员会会议召开,日方委员、驻沪总领事冈本季正指控中方在“解除武装区”内建筑国防工事,构成“敌对行为”,违反停战协定精神,并提议日方代表考察吴淞。中方委员、上海市代理市长俞鸿钧辩称,协定仅规定中国军队不得通过,吴淞防御工事不在共同委员会的职权范围之内,而且当下的形势已与协定签订时不同。此外,他不承认所谓“非军事区”,但承认停战协定依然存在。最终,双方未达成任何共识。最后,中立国委员作出决议,不对双方不同解释发表任何意见,但希望中方能解释吴淞国防工事与保安队人数问题。对此,俞鸿钧称其权力有限,且上述问题超出共同委员会职权范围,不予回应。此次会议的无果而终以及中方在会上的立场,实质宣告停战协定效力趋零。

不及一月,七七事变发生,上海局势陡然紧张。8月9日,虹桥机场事件发生。8月12日,根据日方要求,共同委员会会议再度召开,中日未达成任何共识。翌日,淞沪会战爆发,《淞沪停战协定》在事实上终结。

从1932年5月5日停战协定签署直到1937年“八一三”前夕,国民政府虽然从未否认停战协定及其效力,但也未在公开场合承认所谓“停战区”。不过,事实上,国民政府受其种种限制,在战略上长期被动。随着全面抗战的爆发,停战协定与“停战区”成为中日双方的共同障碍:对中方而言,只要仍在“停战区”框架内,根本无法在上海进行有效防御,遑论发起进攻;对日方而言,停战协定将日军部署限制在公共租界和虹口越界筑路区域,阻碍其军力向这一区域之外扩张。因此,随着七七事变后局势的急剧紧张,双方均在停战协定的限度边缘游走,向对方进行战略试探,直至协定失效。因此,“八一三”战事的直接导火线虽是虹桥机场事件,但更深层原因是“停战区”导致的中日在沪军事失衡。

“一·二八”事变的结局对中国而言是失败的。停战协定签署一年多之后,在停战谈判中起主要调停作用的英国驻华公使蓝普森检讨称,尽管日本人不愿意承认,实际上停战谈判是在英、美、法、意四国代表协助下,由国联主持进行的,造成中国代表的谈判受到限制。尤其是《淞沪停战协定》划定所谓“停战区”,禁止中国军队驻扎与调动。然而,“停战区”范围不仅限于协定文字所规定的区域,事实上还包括苏州河以南与浦东。这一范围是在日方逼迫与英美等国偏向性调停下,中方在谈判会议上口头声明并载入会议记录的。然而,中日双方对区域范围的表述并不一致。同时,中国社会各界强烈反对这一丧权辱国的停战协定,并揭露了另有一份秘而不宣的协议,意在扩大“停战区”范围。对此,国民政府始终宣称在“停战区”内有调动军队的自主权,更矢口否认存在任何秘密协议。

此后,在“停战区”问题上,列强在共同委员会框架内仍偏向日本,中方长期忍气吞声,力求不主动“挑衅”,容忍日方得寸进尺。正如当时金陵大学美籍教授贝德士(Miner S. Bates)的观察:1932年签订“半公开”停战协定后的三年内,“(中国)政府对日本卑躬屈膝,不断积累的压制和怀疑导致内部的巨大压力。中国政府不敢公开这些协定的实质内容,因为日本人的要求得到了满足”。不过也应看到,1936年后国民政府在上海加强布防,试图在中日关系未得到根本性调整的情况下,小幅突破停战协定的束缚。

国民政府应对“停战区”问题之所以持上述立场,根本原因是在七七事变前,无论其对日方针做出何种程度的调整,但妥协立场从未改变。如此,日方能够轻易利用一连串华北事件以及中国国内政争的机会,在“停战区”问题上向国民政府进行讹诈。

国民政府的应对态度亦受制于以下因素:首先,停战协定极大限制了中国在沪军事力量,而日本却以租界为军事基地,轻而易举获得军事主动权;其次,英美等国在沪具有特殊利益,对上海问题更为关切。他们长期忌惮中国收回租界,故在“停战区”问题上,他们虽不希望日本过度扩张军事与外交势力,但也无心牵制,反而乐见中国军事力量在上海受限,并试图在中日之间谋求平衡,保持自身既得利益。在各种因素的共同作用下,日方凭借战略优势,得以单方面定义“常态恢复”,试图维系停战协定的效力,永远压制中方。

《淞沪停战协定》的国际法依据是“非常态”,本系临时性质,不足以支撑战后上海秩序的重建,其强烈的不平等性更对中国在沪治权造成极大侵害。随着中日关系的变化与两国外交政策的调整,停战协定的效力渐显限度,其表现有二:一,停战协定受制于中日关系的整体框架与列强在沪利益分配格局。自1935年底开始,在中国共产党的号召下,全国各界掀起抗日救亡新高潮,国民政府对日态度日趋强硬,要求废除停战协定。二,日方常恃武力威胁中方,并将发生在上海的各项争端定义为“地方事件”,妄图在不触动全局的情况下蚕食侵略中国领土,然而,“八一三”战前上海的诸多“地方事件”的累积对“停战区”机制构成了巨大挑战。

从局部抗战走向看,停战协定效力的限度愈发凸显,中方期待废约,特别是在七七事变爆发前后,中日在沪军力对比严重失衡,国民政府需要在沪投放更多的军事资源以防卫京沪地区。而日方在沪军事力量增强与侵略野心膨胀导致其必然打破停战协定的限度,进一步刺激中方的战略忍耐。最终双方同时抛弃协定,“八一三”会战爆发。这场战役在多大程度上是出于双方的战略企图,目前研究仍存争议。但在这一层之外,延长考察视野,不难发现,“停战区”机制倒逼双方在沪投入更多的军事资源,在局势突变之际,“八一三”战事成为突破“停战区”机制的破局点。在中日各自行为逻辑的交互下,上海“停战区”的形成、交涉与终结成为推动局部抗战走向全面抗战的隐性线索。

在局部抗战时期,中日通过《淞沪停战协定》与《塘沽停战协定》先后划定上海、冀东两处所谓“停战区”,都对中国主权造成极大损害,并导致周边区域双方军事力量失衡,成为除沦陷区外日本军力深度嵌入中国的地理存在。由于政治地理和列强介入等因素,两处“停战区”的机制有较大差异,但均在局部抗战走向全面抗战的历史进程中起到重要作用。“停战区”使局部抗战时期国民政府失去地理空间,虽然国民政府争取到一定的战略时间,但无论在上海还是华北,“停战区”的本质都是日军侵略的基地。“停战区”机制加速了日本全面侵华的到来,最终导致异时同地爆发更大规模的战争,国民政府不得不投入更多的战略资源,但仍在淞沪抗战中遭受失败。