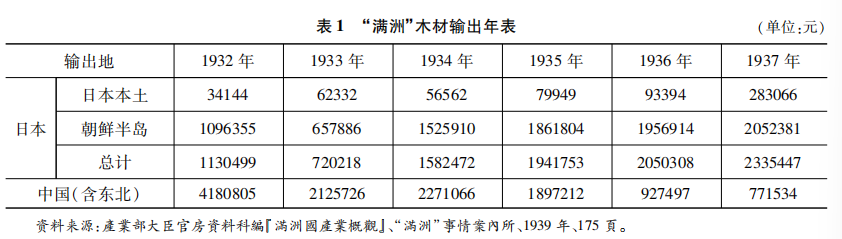

摘要:晚清时期,东北全面放禁和人口大量涌入带动了林木资源开发,俄、日两国也竞相前往采伐和运销,使东北木材在华北、华东市场长期占据优势地位。九一八事变后,日本凭借军事强力、经济优势和先进制材技术垄断东北林木资源,肆意采伐并运销东北木材至日本本土和朝鲜半岛,以满足扩大侵略战争的需要,造成东北木材运销到华北、华东地区的数量急剧减少,产自美国和加拿大的花旗松木材输入中国的数量则逐年增加,以致漏卮日深。为挽救利权流失和开发国产木材,中国林学家在西部边疆的川康甘边区寻找到大量优质林木资源。抗战全面爆发后,由于木材需求量猛增,木材商、伐木公司和木材使用单位派人前往川康甘边区大量采伐和运销林木,供给抗战大后方军事、工矿企业和交通通信各项建设,有力地支援了抗战。抗战时期,西部边疆林木资源的调查与开发利用,彰显了中国面对外来侵略危机时具有的强大自救能力。

关键词:抗日战争 林木资源 东北林木 西部边疆

林木是生产生活的一种重要资源。中国的林木主要出自东北、西北、西南边疆的崇山峻岭,在日本侵占东北后,国产林木主要仰赖于西部边疆。抗战全面爆发后,随着西迁和木材需求量迅速增加,西部边疆林木资源调查、管理和开发利用日渐兴盛。来自西部边疆的优质林木资源,为支持抗战作出重要贡献。然而,抗战史研究较少关注到森林和木材问题,近代边疆史研究也较少结合林业史,而探讨林木资源调查、开发和利用正是可以把抗战史和边疆史有机联系起来的一扇重要窗口。鉴于此,本文利用档案资料、调查报告等,在梳理东北林木采伐和利权流失的基础上,考察抗战时期中国林学家在西部边疆寻找到新的优质林木资源,以及木材商、伐木公司和木材使用单位采伐、运销木材,有效弥补东北沦陷后国产木材缺乏和有力支持抗战大后方建设的过程,揭示西部边疆与东北在林木资源调查和开发方面存在的联动和接续,以及西部边疆优质林木与抗战之间的紧密关系。

东北林木被大面积采伐,与晚清政府实行的放禁政策密切相关。清末,清政府调整在东北地区长期施行的封禁政策,从内地招民垦荒,以充实边疆和增强抵御列强窥伺的能力,实现“辟利源而固疆圉”的目的。1895年东北全面放禁后,大量内地人口涌入东北,掀起了移民实边的浪潮。来自山东、河北、河南、湖北等地饱受水旱灾害的民众结队成群,“弟挽于前,兄推于后,老妪倚杖,少女相扶”,肩背相望前往东北,数十年间东北人口增长近2000万。他们在东北修房建屋、垦荒辟田、砍伐树木,促进了东北林木资源开发。为满足国内各项建设用材的需要和收取更多木材税、增加财政收入,清政府先后开办大东木植公司、祥裕木植公司、扎兰屯森林木植公司、吉林林业公司,管理鸭绿江流域、长白山和大小兴安岭边缘地带的林木采伐和木材运输。北洋政府时期,东北林木收归国有,政府通过发放伐木照票来增加财政收入,以致伐木公司、山场、砍木人、木材商、木把头、料栈的数量明显增加,采伐区域不断扩大,采伐优质木材的数量大幅增长。此时,中国官民主导的东北林木资源开发多处于广泛分布、零散无序的状态,没有形成规模效应,但他们已是开发东北林木资源的主要力量。

二、 九一八事变后向西部边疆寻找优质林木

通过此次考察,芬次尔草拟了《甘宁青三省林业志大计》,完成了《西北造林论》《甘宁青三省林政之概况及其改进刍议》等。在这些文章中,芬次尔先从全国视野指出,西北耐寒针叶林木是“中国各处所需而又为各处所无者”;又从整个北方视野指出,洮河流域的耐寒针叶林是中国北部的重要森林,也是“西北唯一扩张甚大,及可供利用之林区”。尤其是东北沦陷后,优质林木“尽为外人所掠夺,中国经济上实受莫大之损失,此外中国内部,极少此种林木之存在”,揭示出洮河流域以云杉、冷杉和黄花松为主的耐寒针叶林具有的稀缺性和重要价值。洮河流域的林木成为经专家调查在西部边疆找到的第一块优质林木,可弥补东北沦陷后国内各项建设对优质木材需要的不足。一旦得到合理开发和利用,可以抵御外国木材大量流入。由此,开发西北边疆的林木资源,被当时救亡图存的时代主题赋予了重要价值。

三、 开发林木与支援抗战建国

随着边疆建设和林务推展,农林部直接办理或招商承办,或官商合办,或与资源委员会、军政、交通等部委合作,大规模开发利用川康边区岷江上游、大渡河、青衣江流域,甘肃洮河流域、祁连山等地林木资源的条件已经成熟。时任行政院院长孔祥熙在重庆举行的第一次全国农林行政会议上明确提出要从川康甘诸省的边疆地区寻取木材,时任经济部部长翁文灏也计划投资以西部边疆重点林区为依托建设国防木材,生产枕木、飞机木材、胶板、锯木等,以满足抗战大后方重要工业建设的需用。所以,农林部及其各国有林区管理处经营管理西部边疆森林,编订和实施林业规范、方案,把林木的采伐权和运输权继续交给木材商号、伐木公司和用材单位等,督导他们合理采运西部边疆优质林木,以满足军民各项建设事业的木材需要,有效地支援抗战大业。

1.川康边区林木助力西南军工建设

抗战全面爆发前,就有许多木材商号、伐木公司汇集于岷江上游,大规模采伐理番县来苏沟和孟屯沟等地的林木,以满足四川各项建设需要。据统计,1931—1937年各商号共采伐木材148万余立方米,其中松茂荣采伐38万立方米,利森采伐10万立方米,泰和采伐26万立方米,松泰采伐36万立方米,诚记太和采伐3万多立方米,利川采伐15万立方米,和记采伐10万余立方米,信成公采伐10万余立方米。这只是各商号漂运收到木材的统计数据,外加运输折损和存山数量,实际采伐量还要多。

抗战全面爆发和国府西迁后,大量机关单位、高校、学术研究机构、科技团体以及250多家工矿企业内迁重庆和四川。加之原有和新建的各种机关单位、工矿企业以及本地和内迁的数千万民众,无论是房屋修造还是交通建设、工矿企业建造和生产都离不开木材。“一切兵工器材之需给,军事国防之建设,在在是赖”,优质木材需求量急剧增长。

资源需求推动资源开发,许多木材商号和伐木公司前往岷江上游、青衣江、大渡河流域采伐林木,主要砍伐的是用途广、销路好的云杉、冷杉、铁杉等耐寒针叶林木以及一些用于军工的桦木、青冈、核桃木等阔叶林木。木材商一般每年农历三月开始雇人进山砍伐,至九月开始下雪时停止采伐,并在河水大量减少前把木材漂运到下游。但在西南边疆地区,夏秋季节采伐的木材一般质地不佳,因为清明至立夏采伐的木材容易生长黑斑,而夏季采伐的木材质地疏松易裂易断,只有霜降至春分期间采伐的木材质地坚硬,质量最佳。随着抗战大后方建设需用木材的数量增加和质量提高,各木材商号和伐木公司开始增设“冬班”,在深秋和冬季大雪封山时仍让部分工人继续在山中采伐,增加采伐数量。

由此,岷江上游木材出产数量激增。据四川省农业改进所的统计数据,从1937年约45万立方米增至1940年约106.5万立方米,平均每年增加约20万立方米。在成都木材市场约284.5万立方米木材总量中,采自岷江上游者占比达到92.8%。岷江流域国有林区管理处成立后,依照法规办理伐木登记申请手续,适度控制采伐林木数量,规范林木采伐方式,减少和杜绝滥砍滥伐。所以,各木材商照章前往办理伐木登记,申请伐木许可证,获准砍伐的数量有所减少。例如,1942年远成实业公司及松泰、信成公、泰济、仁和、利济各木材商号获准在岷江上游采伐森林面积84—100亩,选伐树龄150年以上、胸高直径1尺以上的树木1200—1300株。据统计,1941年岷江上游林木采伐约60万立方米,比1940年减少了77.5%;1944年采伐约40万立方米,比1943年减少了80%。综之,全面抗战时期,岷江上游木材采伐量经历了从激增到猛降的过程,即西迁初期修建大量军政机关和工矿企业急需大量木材,促使木材采伐量迅速增加;但是,随着部分军政机关和工矿企业建设完成以及林业机关对木材采伐的管控加强,木材需求量和采伐量均明显下降,最终基本持平。

青衣江流域林木采伐数量增减与岷江上游的情形一致,均以1941年为分水岭。青衣江流域的木材主要从洪雅、雅安、荥水、芦山、天全各县输出。全面抗战初期,来自乐山、重庆等地的木材商和用材单位多派人驻扎在各木材集散中心,专门采购木料。1938—1940年平均每年输出林木18万株,合计5.33万立方米。随着部分工矿企业建设初步完成,木材需求量有所下降;加之青衣江流域国有林区管理处加强木材采运的管理,木材输出量明显减少。根据1941年8月至1942年9月青衣江畔两个最大的木业集散中心徐嘴、雅安两地木材税收统计数据推断,青衣江流域输出木材3.85万立方米,比之前减少了1.48万立方米。

木材一经采伐就进入运输和销售环节,成都、乐山和重庆是川康地区木材运销的重要集散市场。岷江上游、青衣江、大渡河流域出产的木材在成都、乐山市场交易后,经宜宾水运至长江上游地区,以转运到重庆为大宗,平均每年外运4.44万立方米。随着西迁各机关单位、工矿企业开始大规模建设和投产,许多单位都派专人前往川康地区采购木材。1941年4月,资源委员会购料委员会课员萧迪前往青衣江流域购买了木料1034根和柏木筒180件,汇集在乐山辜李坝后统一筏运至重庆。1943年年初,长寿电厂请岷江电厂筹备处帮忙从乐山循记木行订购了500根杆材,水运至长寿。无论是木材商运销重庆、成都、乐山的木材,还是各单位派专人采购的木材,都大量供应于军事、航空等领域,支援了抗战大后方的建设。

一些木材被用于军工厂房、办公场所、职工宿舍等项目的建设。自1938年开始,兵工署第一、二、十、二十、二十一、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、三十、五十兵工厂陆续内迁重庆和四川,先后购运了大量木材修建厂房和宿舍。其中,兵工署第五十兵工厂迁至重庆江北郭家沱后,从岷江上游、青衣江、大渡河流域购运了大量优质木材,先期修建了制炮所、弹夹所、引信所、木工所的厂房,职员和士兵等人的宿舍及石趸木桥1座,后期继续采购木材,修建厂房6500平方米,以及办公室和职员宿舍。

一些优质云杉、铁杉木材被用于飞机制造。航空委员会第二、第三飞机制造厂分别位于重庆南川和成都沙河堡,第一、四、八、十一飞机修理厂分别位于成都新津、重庆广阳坝、成都簇桥和昭觉寺,航空层板制造厂位于成都泡桐树街。经航空委员会航空研究院研究测试,产自川康甘边区的云杉、铁杉木材富有弹性、强度较大、质轻而坚,是制造飞机机身、机翼、尾翼、机桴最好的国产木材。各飞机制造厂和修理厂对那些端直无任何瑕疵的云杉、铁杉木材需求量大,派专人到岷江上游、青衣江、大渡河流域进行采购。

一些桦木、青冈、核桃木木材被加工成枪托和手榴弹木柄,支持了步枪、轻机枪和手榴弹等军工武器生产。枪托是步枪、轻机枪的重要组成部分,对纹理、硬度、耐磨性、耐潮性等要求较高。普通木材经烘烤、脱蜡、层压等加工环节,会逐渐变得弯曲,进而使枪管随之弯曲,“致使射击精度不好”;而核桃木、桦木则是很好的选择。据兵工署统计,全面抗战时期各兵工厂生产了近40万支中正式步枪(又称七九步枪),其中1939年生产约81670支,1940年54510支,1941年39000支,1942年59200支,1943年66831支。木柄手榴弹是在卵式手榴弹基础上多加一个木柄改造而得,所用木材主要是核桃木、桦木、青冈等。抗战全面爆发后,木柄手榴弹在西迁和改建的各兵工厂多有生产。如,1939年位于重庆鹅公岩的第一兵工厂生产了24万颗、位于四川铜锣驿的第十一兵工厂生产了60万颗、第四十一兵工厂生产了108万颗。位于重庆南岸王家沱的第三十兵工厂是木柄手榴弹的重要生产基地,1938年10—12月生产了16.91万颗,1939年生产了153.49万颗,1940年生产了60.61万颗,1941年生产了108.64万颗,1942年生产了96.37万颗,1943年生产了75万颗、1944年生产了63万颗,1945年生产了78.3万颗。可见,川康地区林木资源经大规模开发后,大量供给于西南(主要是四川和重庆)军工建设,为抗战胜利做出重要贡献。

2.洮河流域林木助力西北工矿企业和交通通信建设

洮河流域林木资源的早期开发多为零星采伐,抗战全面爆发后,西北大后方各项建设对木材的需求量也猛增。世裕木厂、祥泰公、复兴成、西北木厂、复兴西、庆泰、恒泰等资本在百万元以上的木材商号和甘肃水利林牧公司纷纷前往洮河流域大规模伐运木材。当时主要有租山、卖台子、剥拨头、卖熟货四种采伐方式:租山,即木材商与林主订立定期或不定期租山契约,在一定年限内肆意采伐,甚至砍伐殆尽方才归还;卖台子,即木材商与林主商定伐木时间、范围、林木大小和价格后,自行组织采伐;剥拨头,即木材商与林主商定,采伐的木材双方按比例分取;卖熟货,即木材商从林主手中购买已去梢去皮的原木。木材商与林主商定采伐方式、数量和签订合同后,与揽头商定采伐地点、数量、交货时间,揽头拿着木材商支付的部分现金招雇工人、携带工具进山采伐,然后将木材运至指定地点。洮河干流与粒珠沟、拉力沟、卡车沟、车巴沟、纳浪沟、大峪沟等支流交汇的沟口都是木材商与揽头约定的交货地点,也是各木材商和木材公司设置采购组或采购员的地方。洮河流域采伐的林木亦以耐寒针叶林木为主,由木材商主导和具体负责,林木采伐量在抗战全面爆发初期也是迅速增加。

然而,大规模的林木采伐导致交通方便且林相优良的森林几乎被砍伐殆尽。时人发现,“昔日洮河沿岸葱郁之区,今已成童山荒凉之地”;采伐区还不断向洮河上游、各支流区域扩展,以至仅在深山狭谷、陡坡峭壁之处才留有部分优质森林。随着大材数量明显减少,木材商只得大量砍伐胸高直径不足20厘米的小材。林木虽属可再生资源,但在短时间内肆意采伐必然摧残林相,破坏生态平衡。

1941年8月,洮河流域国有林区管理处在甘肃岷县成立后强化森林管理,保留了木材商号和伐木公司享有的林木采伐权和运输权,但要求他们在采伐林木前需依照法规递交申请书、领取伐木和运材许可证,严禁“剃头式”皆伐、戕伐,遵行径级择伐和小材禁运规则。后来,洮河流域国有林区管理处逐渐减少批准采伐数量,并在拉扎河口、野狐桥、新堡、黄家路、门楼寺等地设立工作站严加管理、查验和监督。由此,林木伐运变得有序,茂密森林向僻远之处退却的速度也有所减缓,木材砍伐量和输出量均明显减少。据统计,1942年洮河上游采伐林木24.5万株;中游莲花山林区采伐6万多株,支流冶木河流域采伐10万余株,支流洋沙河流域采伐2万余株,合计42.5万多株,比此前每年采伐50万株以上,减少7万多株,且其后采伐量逐年减少。可见,抗战全面爆发后,洮河流域林木采伐在数量上的变化与川康地区具有明显的一致性,亦以1941年为分水岭,明显呈现从增到减趋势。

洮河流域的林木运输主要选择陆路和水路,也与岷江上游、青衣江、大渡河流域的情况基本一致。陆运主要是用人力、畜力把分段的原木运送到水运便利的地方,或用畜力和汽车运送至部分城镇、工矿企业和建筑工地。水运是借助水流向下游输送,分为单漂和筏运两种:“单漂”即单根管流,适宜在狭窄的河道运输;“筏运”即把木材编成排筏,在宽阔河道运输。据时任甘肃临洮寒假小学教师讲习会讲师的王树民在卓尼采访一位丁姓木材商得知,“径尺以上者为大木,每七八根至二十五根结为一筏;径半尺左右者为中木,每七八十根结为一筏”,小木则四百根结成一筏。 筏运主要集中在4—9月,其运输的数量和速度受限于季节、水流量,以及河道的宽度和曲直等。1938年5月,时任管理中英庚款董事会补助西北教育设计委员的顾颉刚和王树民一同考察甘南时看到,木材商把采伐自莲花山林区的木材编成排筏,借洋沙河、冶木河下运至洮河,木筏“连翩而下,随流婉转,悠然有致”。野狐桥是位于岷县城西45里处的一处峡谷,也是洮河水运的关键点。上游顺流而下的排筏至此须解散,单漂通过后再结成排筏往下游输送,故有大量木材滞留在野狐桥,以致木材商以此分为上水、下水,上水运输困难,而下水运输相对容易。

每年数十万株优质林木在运出洮河流域的崇山峻岭后,经岷县、临洮、兰州、天水等集散市场,输送至西北大后方一些工矿企业、机关单位、军事营地、建设工地等,成为各项建设的重要材料。

一些木材被运至兰州、临洮、天水和岷县等地,作为火柴厂、木材厂的原料及煤矿、房屋、仓库的建筑材料。抗战全面爆发后,甘肃火柴业迅速发展,兰州、岷县等地8家火柴厂购运洮河流域等地的木材,扩大生产,总资本从七七事变前的12.4万元增至174.9万元,工人增至422人,年产火柴增至3740箱。当时,资源委员会与甘肃省政府合资组建甘肃开发股份有限公司,下设1家锯木厂和1家木材厂,加工和运销来自洮河流域等地的木材。中国银行兰州支行、甘肃省建设厅手工纺织业推广所也通过复兴成、祥泰公木材商号和甘肃水利林牧公司从洮河流域购运木材,用作修筑防空仓库和工棚。兰州阿干镇煤矿管理处派陈汉英前往洮河上游,商同卓尼设治局和洮岷路保安司令部采伐木材2800余根,水运至兰州后转运到火洞坬煤矿,解决了矿井内梁柱木料不足的问题。国民政府军委会在临洮县东校场新建中央陆军步兵学校西北分校,该校主任刘任派人从洮河中游莲花山林区购买林木2万株和椽子3万余根,由当地政府组织民众驮运而出,保障了校舍建设。1942年12月,资源委员会下属天水电厂开工建设时,通过甘肃水利林牧公司从洮河流域采伐大量木材运至天水东郊五里堡,修建办公室、职员宿舍、仓库、饭厅、工人宿舍、传达室、住宅等。抗战时期,甘肃境内的工矿企业生产建设和军民设施修造所需大量木材,主要出自洮河流域。

还有一些木材,或被加工成电线杆柱,成为连通和保障战时西北邮电通信的主要材料;或被运往建筑工地,成为架设桥梁、打通西北战略公路的重要资源。为架设川甘联络线天水段,交通部甘宁青电政管理局派总务课课长万幼璞前往洮河流域上游的卓尼拉力沟购运木材,将所需伐运的木材以每根6角的价格承包给洮岷路保安司令部;司令部安排数十位当地民众入林砍伐,然后把木材扛运至河边,再单漂至拉力沟沟口交货,经万幼璞等人验收后送至天水,加工成架设电线的杆柱。不久,该局又派裴致前往卓尼拉力沟砍运7000根电杆,经第八战区长官司令部协调和地方政府配合,以每根7角的价格调集民工采伐,顺利完成任务。(临)洮天(水)公路工程队队长郭铿若主持修建渭河大桥及其他小桥时,也从洮河流域购得所需大材898根,经甘肃省民政厅、建设厅等协调和增加运价后,由岷县民众用双牛车运送至工地。可见,洮河流域的木材有力地支持了西北大后方军事和民用设施的建设,为大后方信息传递、物资配送和国防建设做出重要贡献。

3.祁连山林木助力玉门油矿开发

玉门油矿是抗战时期西北大后方重点建设的油矿,也是十分重要的国防工业,其建成投产关系到抗战大后方交通运输燃料的供给。1938年12月,甘肃油矿筹备处主任严爽率队前往祁连山玉门油矿区,“着手调查地质,勘探油苗,测量地形,择地开凿”。1939年4月,玉门油矿开始出油。蒋介石、钱昌照、翁文灏等对玉门油矿高度重视。经多方协调,1941年时已建成投产8座矿井、3条平巷、5座炼油炉,年产原油2962348加仑。至1942年8月,玉门油矿已有员工7000余人,产原油约1000万加仑,冶炼汽油90余万加仑、煤油40余万加仑、柴油20余万加仑。这些石油产品供应了大量飞机、汽车、工厂的需用,为抗战大后方建设、维持西北国际交通线运输和抗战胜利做出重要贡献。

玉门油矿矿厂、员工宿舍的建设离不开祁连山林区的大量木材。随着矿厂建设、员工人数增多,加之当地并无民房可用,玉门油矿需要新建所有房屋,“所需木料,须远自张掖、敦煌运来,均有三百余公里之遥,大车往返,动辄数月”,以致木材采购和运输均十分困难。起初,玉门油矿总经理孙越崎向驻守张掖的国民党军第一百师韩起功部订购了7万余根木材,支付国币10万元,但后者迟迟无法运达,影响到油矿工程建设的进度。为此,孙越崎向甘肃省主席谷正伦求助。谷正伦认为,祁连山林区须加以保护,玉门油矿所需木材“仅属一时建筑之用,非为燃料”,可从青海和洮河流域设法购买。然而,若从青海或洮河流域采买木材,距离都在千里之外且几无水路运输,只能依靠成本高昂、技术落后的陆路运输,不仅增加了木材购运成本,还会影响油矿建设工期。

1942年8月30日,蒋介石视察玉门油矿,特批玉门油矿可利用祁连山国有林木,大大推进了林木采伐工作。1943年1月初,孙越崎将需用木料的种类、数量、大小、采伐地段等呈请经济部转咨农林部再饬刚成立的祁连山国有林区管理处,发给入山砍伐木料特许证,以便就近从酒泉南山一带采伐。根据所列清单,油矿局所需木料皆为耐寒针叶林木,其中椽材15万根、梁柱5.5万根、大梁6000根、方材5万根,合计26.1万根。油矿局工程队先选中了离矿区较近、离公路不远又便于运输的白河源、三山口林区。但该林区是金塔、酒泉等地的水源林,因近年砍伐过度,林木稀疏已不能涵养水源,严重影响当地农田水利。因此,祁连山国有林区管理处认为该林区不能采伐,建议前往丰乐河、摆浪河、黑河上游采伐,管理处可选派技术人员会同油矿局工程队先行勘察,分区后按规定进行匀伐,多留优良母树,一边砍伐一边栽植,既不耽误工程建设,又不损害河西各县的水源地。另外,祁连山国有林区管理处和甘肃省政府都认为油矿局所需26.1万根木材数量甚大,如在短时间内完成采伐,必然严重破坏林相和生态平衡,希望尽量减少采伐数量。油矿局则认为,这些木料“确系工程所需之最低数目”,不能减少。经济部与农林部、财政部多次商议后,油矿局获准按26.1万根采伐数量领取入山砍伐特许证,定期派队砍伐,财政部甘青税务管理局酒泉分局则按最低成本征税,以示对国防工业建设的支持。随后,油矿局派张掖运木料办事处主任王德淦与祁连山国有林区管理处技士赵钻统、马天启和技佐刘步洲一同前往丰乐河、摆浪河、黑河上游一带勘查,再经甘肃省政府第三水利勘查队会勘后,开工采伐。由此,玉门油矿建设所需木材短缺的困难才得以解决。

至1943年10月,油矿局从祁连山国有林区采伐椽18.27万根,檩6.73万根,圆木1万根、大梁730根,共计26.073万根,与议定数量基本一致,财政部按特例免征统税。同时,国民党中央军调驻河西走廊后,蒋介石和甘肃省主席谷正伦多次特批他们砍伐祁连山林木共计46.7万多株,以供军营建设之需。然而,经过这些采伐,敦煌至酒泉一带已无大面积天然林,酒泉至高台一带也仅有少量片状天然林,祁连山森林向东收缩,集中于张掖、民乐等县。可见,祁连山森林衰退的背后是大量木材被开发并用于抗战大后方的国防工业和军事建设,为抗战建国和西北国防安全发挥重要作用。

作者简介

王志通:兰州大学历史文化学院研究员