摘要:在近代中国,日本和西方列强一样通过条约获得领事裁判权,并据此在华各地设置领事馆。但与西方列强不同,日本单方面杜撰和利用“有领事裁判权就有警察权”的侵略逻辑,以保护日本侨民为借口,在各领事馆设置大量外务省警察。为了对中国各地政治、经济、军事等方面施加影响,日本以领事馆作为其侵略据点,不断向中国内地渗透扩张,在各战略要地设置各种警察机构,严重侵犯中国主权。随着中日矛盾的激化,日本领事馆外务省警察逐渐融司法、外交、情报、军事为一体,成为有别于日本国内警察、西方列强租界警察及侵华日军的另一种特殊侵略势力。抗日战争爆发后,外务省警察成为日占区“治安维持”工作的主要力量,在向日军提供情报、搜捕中国抗日志士、镇压中国抗日武装等方面发挥了特殊作用,给中国各地抗日斗争造成巨大损失。

关键词:外务省警察 领事馆警察 日本领事馆 高等警察

中国近代史上,日本侵华方式与其他西方列强既有共同点又所差异。其共同点包括以军事手段入侵后强迫中国政府签订不平等条约,获得领事裁判权,于通商口岸设置租界和领事馆,在政治、经济、文化等各方面进行侵略等。但与其他列强不同,日本还曾在驻华各领事馆设置外务省警察(亦称“领事馆警察”)进行侵略。由于日本侵华之最终目的不像西方列强那样限于维护和扩大在华的政治影响、经济利益,维持租界、势力范围等方面的既得侵略权益,而是将侵略魔爪渗透至中国社会中,一步步把中国变为其殖民地或附属国。外务省警察虽然与设在租界的西方列强警察有一些共同特征,但与其相比也存在本质区别,他们是日本侵略势力实质性地扩张到中国社会里的具体抓手。因此,外务省警察虽然人数不多,不能与几十万侵华日军相提并论,却发挥了极其特殊的作用,成为重要的侵略势力。从20世纪80年代起,日本外务省警察问题受到学界关注,并取得一些研究成果。其中,中国学界的研究多限于日本驻中国东北地区领事馆警察机构,日本学界的研究则涉及整个驻华领事馆警察机构。值得关注的是,大部分日本学者研究中有意或无意地回避领事馆警察设置的非法性、警察活动的侵略性,个别学者甚至对其非法性、侵略性进行辩护。鉴于此,本文拟以日方资料为主,以中方资料为辅,考察外务省警察在华各领事馆的设置情况及向中国各地的渗透过程,对外务省警察向军事、情报领域的扩展及外务省警察在日占区“治安维持”工作中的作用进行探讨,解析日本外务省警察及其活动的非法性、侵略性,以期进一步拓宽近代中日关系史及日本侵华史的研究。

日本外务省警察在华侵略过程中,第一个活动就是在其驻华领事馆设置警察。关于这一问题,目前日本学界的成果基本都侧重于外务省警察的设置过程及分布,但外务省警察的非法性质往往被回避或忽略,需要对此做重点考察。

考察日本外务省警察的设置问题,需要从外务省警察的“庇护所”驻华领事馆的设置问题入手。和其他列强一样,近代日本在华设置领事馆主要根据通过条约而获得的领事裁判权。1872年10月,日本根据通过中日《修好条规》获得的领事裁判权,在上海公共租界设置第一个领事馆,1875年10月升为总领事馆。从此日本不断在中国各地设置更多的领事馆,包括总领事馆、领事馆、领事分馆、出张所等,至1945年总数达70个,在列强中数量最多。仅据1929年的统计,在华设有领事馆的18个国家中,日、英、美、法四国驻华领事馆分别为30个、16个、11个、13个。

但日本并不满足于此,还企图在其驻华领事馆设置外务省警察,以强化其侵华力量。江户幕府末期,西方列强在日本横滨、神户、长崎等“外国人居留地”(租界)设置警察,日本从中学会在领事馆设置警察的做法。之后,日本仿效该做法,侵略朝鲜时即在驻朝领事馆设置外务省警察,并把该“经验”运用于侵华过程中。

1884年7月9日,日本第一次以“取缔”日本妇女的卖淫为由,以“外务省警察”名义,将2名国内警察派往上海总领事馆,设置警察署。此后,日本只要有机会就以“保护取缔”为借口,不断把国内警察派往驻华各地领事馆,设置警察机构。例如甲午战争后,外务省以“保护和取缔侨居在清国各地的帝国臣民”为由,向天津、烟台、上海、苏州、杭州、沙市、重庆及厦门等领事馆派遣外务省警察各1名(上海2名)。

那么,日本在驻华领事馆设置的警察是否合法,是否具有法律依据?考察这一问题,需要考虑两种不同的情况,一是设在日租界领事馆的警察,二是设在无日租界领事馆的警察。首先,设在无日租界领事馆的警察是非法的,缺乏法律依据。因为近代在中国与其他列强之间签订的条约中都没有许可在领事馆内设置警察的条款,所以设在租界外的西方列强领事馆都没有警察。特别值得注意的是,中日《通商行船续约》(1903年)第10条规定:各国“非得华官允准,不能在该通商口岸之界内自设工部局及巡捕”。可见,不管是通商口岸(商埠地),还是通商口岸之外,只要在日租界以外领事馆设置的警察都属非法。

但是,设在日租界领事馆的警察是有法律依据的。其中包括设在杭州、苏州、沙市、汉口、福州、厦门、天津等7个日租界领事馆的警察。据《杭州塞德耳门原议日本租界章程》(1896年)、《公立文凭》(1896年)、《苏州日本租界章程》(1897年)、《汉口日本专管租界条款》(1898年)、《沙市日本租界章程》(1898年)、《天津日本租界续立条款》(1898年)、《福州口日本专用租界条款》(1899年)、《厦门日本专管租界条款》(1899年)等,日本在其租界拥有警察权,即“稽查地面之权”“巡捕之权”“警察之权”,日本人皆由租界内的“日本领事馆管理”或“日本政府管理”。在这一点上,日租界和西方列强租界没有什么区别。

问题是,尽管向租界以外通商口岸乃至非开放地派遣警察是非法的,日本还是持续派遣警察,并设置更多警察机构。设置这些警察机构的依据,乃是日本歪曲领事裁判权的原意而杜撰出来的“有领事裁判权就有警察权”的逻辑。

根据中外条约的规定,领事裁判权本来由本国官员(领事)来执行。这也体现在中日条约中。在《中日通商行船条约》(1896年)第20款规定:在中国“日本人控告日本人或被别国人控告,均归日本妥派官吏讯断,与中国官员无涉”;第22款又规定,“凡日本臣民被控在中国犯法,归日本官员审理,如果审出真罪,依照日本法律惩办”。尽管如此,日本政府于1899年3月18日制定《关于领事官职务的制度》(法律第70号)规定:“领事官必须使领事馆员或警察官执行检察官或裁判所书记的职务”(第13条);“领事官必须以领事馆员或警察官吏执行法警(日文称“执达吏”)的职务”(第14条)。对其“法警”,在《关于领事馆职务制度的理由书》中解释称:“在裁判制度上,法警是属于一个重要的司法机构”,“法警由领事官在领事馆员或警察官吏中选定。所谓警察官吏,这里也可以包括警部以外的巡查”。根据该解释,原先由日本领事执行的领事裁判权,以后可以由日本警察(警部、巡查)来执行。由此日本就杜撰出“有领事裁判权就有领事馆警察权”的逻辑。而其意思则是实行领事裁判权的结果,必然产生设置司法警察的权利。显然,这是企图将领事馆设置警察的做法合理化、合法化的阴险侵略逻辑。近代以来拥有领事裁判权的西方列强并未做此解释,说明日本比西方列强具有更强烈的侵华欲望和更加长远的侵华计划。

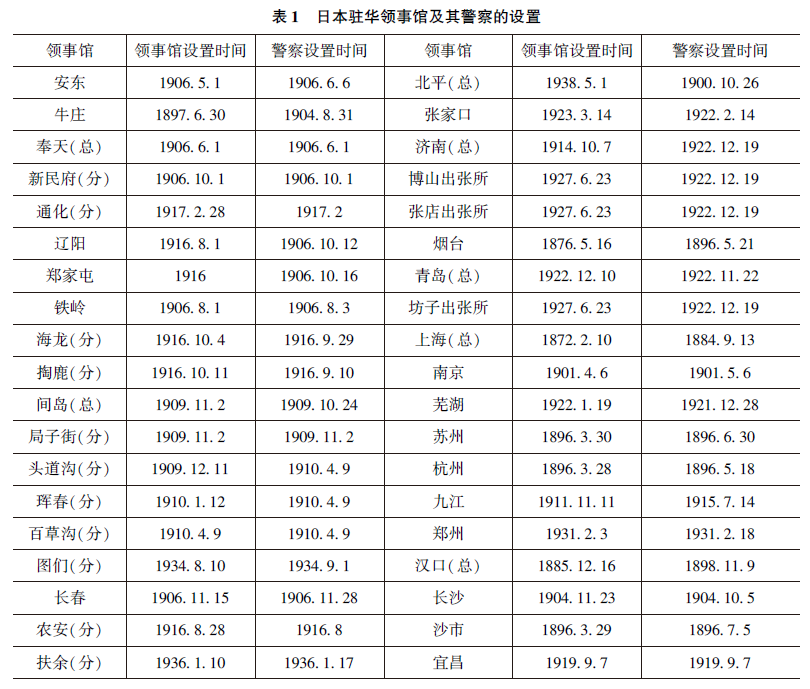

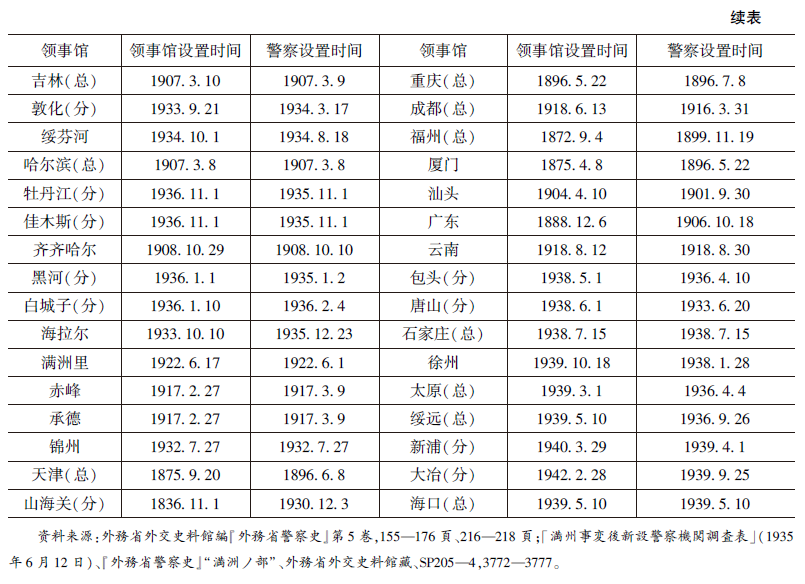

日本凭借该侵略逻辑,不断向新设的领事馆派遣大量外务省警察,并设置警察机构。到1942年,日本先后在70个驻华领事馆设置警察机构。具体如下:

日本在各地领事馆设置外务省警察之后,并不满足于此,还企图以领事馆作为安全的侵略据点,向通商口岸乃至未开放地渗透和扩张。目前,虽然大多数日本学者都回避警察机构的侵略性问题,但有一名学者却承认:这些领事馆警察是“日本有别于其他列强的特殊的入侵中国方式”。遗憾的是,其侵略性在法理上并未得到充分说明。

日本在驻华各地领事馆设置外务省警察之后,最初进行的主要是为日本侨民服务的司法、外交活动及一般性情报活动。但是,随着中日矛盾的不断升级,日本非常需要有关中国社会各阶层人民的抗日活动及思想方面的情报(日文均称“谍报”),驻华领事馆警察机构由此扩展情报职能。目前,学界尚无相关方面的专门研究成果,只在一些著作中论及上海、天津等个别领事馆警察的情报活动,对于其他领事馆警察的情报活动尚未涉及。其实,近代所有日本驻华领事馆外务省警察都有情报活动,并建立外务省警察“谍报网”,很有必要对此综合考察。

为了有效保障高等警察对中国人的监视活动,外务省为驻华各领事馆警察机构提供了充分的情报费(“机密费”“谍报费”)。1936年,外务省为驻“满洲”领事馆警察机构(73个)提供“机密费”和“谍报费”分别为37470元、6030元,向华北地区警察机构(20个)提供情报费37100元,向东南沿海及长江流域各领事馆警察机构(17)提供的“机密费”“谍报费”分别为6280元、44720元。

这样收集的情报资料,对镇压中国人民反抗斗争方面起到极其重要的作用。首先,这些情报资料有助于外务省警察搜捕中国抗日志士。如在华北地区,1937年7月14日至1939年7月7日期间,日本宪兵根据由塘沽派遣所提供的情报资料对抗日游击队进行搜捕行动15次,共逮捕“嫌疑人”、便衣队48名。其次,这些情报资料有助于日本军警对中国抗日武装的镇压。如1938年至1940年期间,驻华北地区的日本宪兵队、日军讨伐队等事先根据由马兰峪派遣所提供的情报资料,对八路军及其他游击队进行“讨伐”行动12次,使八路军游击队不少指战员牺牲。

领事馆警察的情报活动得到日方高层的高度评价。1932年10月8日,关东军司令官武藤信义在奉天举行的第一次伪满警务会议上称:因驻东北地区领事馆警察“历来向日军提供各种情报”而“实在感激不尽”。1937年12月,外务省第二课称:由于领事馆警察对“支那方面和列国的对日阴谋活动”“以巧妙而周密的手段努力收集情报,屡次查明他们的策略”“向军方提供,作为我作战上的资料”,所以日军的“讨伐”行动“取得了很大成效”。

总之,日本驻华领事馆警察机构扩展情报职能,建立外务省警察“谍报网”,并收集了大量有关中国各方面的情报,其中包括有关中国抗日运动方面的很多重要情报。这些“谍报网”区别于主要收集军事情报的日军情报机构,其结果严重损害了中国的国家利益,对中国抗战造成巨大损失。

随着日本积极推进“大陆政策”,中日民族矛盾不断激化和冲突是不可避免的。针对这种形势,外务省采取了对驻华领事馆警察的军事化措施。这主要体现在,为驻华领事馆警察提供大量的武器装备,提高警察人员的军事素质等方面。近代任何国家的领事馆拥有大量的武器装备都是非常严重的侵略行为,但目前学界尚无相关方面的专门研究成果,在一些研究成果中只涉及东北地区领事馆警察机构的军事化,却尚未涉及其他领事馆警察机构的军事化。其实,日本对外务省警察的军事化涉及所有驻华领事馆警察机构。

从向驻华领事馆警察机构提供武器装备来看,最初外务省并没有要求外务省警察携带武器装备。1896年4月,天津、烟台、上海、苏州、杭州、沙市、重庆及厦门等领事馆的外务省警察只许佩剑。但从1901年起,根据领事馆“保安上的需要”,开始允许领事馆警察携带枪,但仅限于护身用手枪。不过,随着中日民族矛盾的不断激化,外务省对在华各地领事馆警察机构都提供了武器装备。这主要表现在东北地区和华北地区领事馆警察机构。

在东北地区,最初日本为了消灭活跃在延边地区的朝鲜抗日武装,对龙井、头道沟、百草沟、局子街等领事馆警察署开始配备步枪、骑兵枪等进攻性武器。其中,1918年4月“间岛”总领事馆及各分馆共配有步枪100支、手枪100支。“庚申年大讨伐”(1920年)后,驻延边地区领事馆警察机构开始配备进攻性更强的毛瑟手枪。因为“毛瑟手枪其威力不亚于骑兵枪且具有轻便、操作方法简单等优点”。于是,从1928年4月起,外务省将毛瑟手枪100支发给延边地区领事馆警察机构。至1930年,为了镇压中国共产党领导下的延边人民的抗日运动,领事馆警察机构开始配备杀伤力极大的重机枪、轻机枪及先进装备。1931年2月,在延边地区领事馆警察机构配备的武器中有重机枪6挺、轻机枪17挺、步枪88支、骑兵枪465支、手枪457支、子弹356320发,在装备中有无线电信电话机5组、汽车6辆、摩托车14辆、自行车35辆、马50匹左右。九一八事变后,为了消灭中国共产党领导下的东北抗日游击队,领事馆警察机构开始配备更多的武器装备。1932年7月30日,“间岛”总领事馆从朝鲜罗南的第十九师团运来35挺轻机枪。据此,在延边地区24个警察机构都配备了重机枪和轻机枪。在装备方面,从1932年起各地领事馆警察机构开始配备钢盔、小型无线电机、望远镜、交通工具等先进军用装备。同年7月15日,外务大臣裁决向“间岛”、吉林、哈尔滨三个领事馆警察机构分别提供钢盔350个、100个、250个。1934年6月,对大肚川分署和与马滴达分署提供无线电机,7月对延边地区各警察机构提供望远镜28副,9月又提供警备用汽车22辆、卡车9辆。1937年,外务省为“南北满”55个领事馆警察机构提供不少武器装备。其中,在武器方面有重机枪6挺及其子弹13100发、轻机枪93挺、步枪85支、骑兵枪702支、三八式子弹716526发、毛瑟手枪274支、小型手枪116支、小型手枪子弹9838发,在装备方面有无线电机12副、警察电话6副、乘用汽车18辆、卡车9辆、自行车57台、骑兵马17匹、钢盔282顶、防弹衣81件、望远镜43副、照明灯23个、急救箱60个。

在华北地区,日本出兵山东后,为了防范中国民众的反抗斗争,开始为山东地区领事馆警察机构提供了武器装备。1923年1月11日,青岛总领事馆警察署首次配备70支手枪及其子弹7000发。1929年5月23日,外务省给济南总领事馆警察署提供步枪40支及其子弹11000发、轻机枪5挺。“华北事变”发生后,日本为了防范华北地区中国人民的反抗斗争,天津总领事馆警察部对各领事馆警察机构开始提供一些武器装备。比如,对张家口警察署发给毛瑟一号手枪50支、小型手枪18支、望远镜9副、摩托车1辆、防弹衣10件、手铐9把、卡车1辆等;对山海关警察署发给毛瑟一号手枪14支、布朗宁二号手枪2支,望远镜2副;对北平警察署发给毛瑟一号手枪35支、防弹衣8件等;对昌黎派遣所发给毛瑟一号手枪5支、布朗宁二号手枪1支、望远镜1副、手铐1把等;对塘沽派遣所发给毛瑟一号手枪5支、布朗宁二号手枪1支、望远镜1副、手铐1把等;对秦皇岛派遣所发给毛瑟一号手枪5支、阿斯特一号手枪1支、布朗宁二号手枪1支及、望远镜1副、手铐1把。七七事变后,为了镇压中国人民抗日武装,1937年7月天津总领事馆警察部从日军方面得到重机枪2挺、轻机枪2挺、三八式步枪100支及其子弹84400发,11月20日从伪满各领事馆警察机构得到骑兵步枪160支、轻机枪15挺、重机枪1挺、钢盔50副。此后,天津警察部把这些武器装备又分发给管辖各警察机构。1938年6月1日,设在北平大使馆的“北支警务部”,6月21日从奉天总领事馆得到毛瑟一号手枪135支,7月27日从日军山下兵团得到机关枪8挺、步枪80支,9月6日从奉天总领事馆得到机关枪2挺、步枪14支、手枪230支,1939年2月9日从外务省得到捷克式轻机枪62挺及其子弹62000发,3月29日从外务省得到捷克制轻机枪25挺及其子弹25000发,7月26日从外务省得到无线电机。之后,“北支警务部”先后把这些武器装备下发给华北地区30个警察机构(警察署、分署、派遣所)。驻长江流域领事馆警察机构也拥有武器装备。比如,1938年9月18日上海总领事馆从驻满大使馆得到毛瑟一号手枪50支及其子弹5000发、小型手枪70支等。

从提高领事馆警察素质方面来看,其中一个重要手段是在招募警察过程中特别选拔军人出身者。这方面最为突出的是延边地区领事馆。1909年,在延边地区设置领事馆警察机构时已有日本宪兵出身警察20名。1921年11月,“间岛”总领事馆在即将退役的军人中直接采用警察39名。1922年12月2日,外务省还在青岛宪兵队志愿者中采用57名派往“间岛”。到1932年10月,“满洲的外务省警察官约七成为在乡军人”,其中“间岛地区警察官大部分为在乡军人,尤其大部分干部为宪兵出身”。

除此之外,日本为了提高领事馆警察的素质,还采取了对领事馆警察进行军事训练的措施。其中,1921年4月在“间岛”总领事馆和头道沟分馆先后进行机枪射击训练并“取得了良好的成绩”。1925年1月,还制定《警察机关急行军及军事演习规程》,把军事演习制度化。

总之,日本通过提供武器装备、提高警察军事素质等方式,对驻华各领事馆外务省警察实施军事化。结果,外务省警察对中国人反抗斗争的镇压能力空前得到提高。随之,外务省警察由原先只“保护取缔”日本侨民的司法警察逐步转变为镇压中国人民反抗的武装警察。这说明日本外务省警察是完全有别于其他列强租界警察的特殊侵略势力。

九一八事变后,日本为了恢复和巩固日占区的稳定秩序,开始进行“治安维持”工作。目前,学界尚无专门研究侵华过程中“治安维持”方面的成果,在一些研究成果中涉及到相关内容,但过于强调日本宪兵队的角色,忽略了外务省警察的作用。其实,外务省警察凭借其军事化及“谍报网”,逐渐成为占领区“治安维持”工作的主要力量,处于举足轻重的地位,发挥了有别于日军、日本宪兵队的极其特殊的作用。

综观外务省警察在日占区的“治安维持”工作,不同地区有不同的特点。根据这些特点,下分为东北地区和关内地区来加以说明。

(一)在东北地区“治安维持”工作

九一八事变后,为了消灭东北地区救国军等部队(日本称“匪贼”)和中国共产党领导下的抗日游击队(后演变为东北人民革命军及东北抗联。日本称“共匪”),日本关东军决定领事馆外务省警察和日本宪兵共同承担伪满洲国“治安维持”任务。为此,1932年10月在奉天进行的第一次警务会议上,关东军参谋长指出:“讨伐应该主要由军队来执行,而对于招抚和政治工作不得不依靠与地方(领事馆)警察官的合作。”但是,1933年1月18日,在“间岛”总领事馆召开的警察会议上,却改变原先关东军和领事馆警察的地位,称:“对于共匪,决定宪兵、警察站在第一线,而军队做后援”。其理由是,“在军队的本来任务上,不允许长期执着于治安维持工作”,加之“满洲国方面的军警机构尚不充分”,而领事馆警察则具有“长时间的经验”和“良好的武装”。从此,外务省警察在伪满“治安维持”工作中处于举足轻重的地位,并发挥了特殊作用。这主要体现在对中国人的搜捕和对抗日武装的“讨伐”方面。

首先,对中国人的搜捕方面,东北地区各领事馆警察逮捕了很多中共党员、共青团员及抗日志士。1933年10月,在“间岛”总领事馆召开的警察署长、分署长会议上通过的《关于逮捕取缔间岛地方共匪的协议》中,为了“一网打尽”“共匪”,确立了“以主要力量搜捕主谋者”的方针。执行该方针过程中,延边地区领事馆警察逮捕了很多中共党员。比如,延吉分馆八道沟分署警视山川西平在1934年8月至1935年2月期间率领警察协同日军逮捕共产党员700余名,南阳坪分署长小笠原盛惠在1932—1933年期间逮捕了“治安维持法违反者”、重要干部419名。1931—1936年间,延边地区领事馆警察逮捕的“共匪”达6958名,其中1931年919名、1932年2485名、1933年1226名、1934年1479名、1935年741名、1936年108名。

在“南满”地区,吉林、长春、奉天等领事馆外务省警察也逮捕了不少中共党员及抗日人士。其中,1931年吉林总领事馆警察署对永吉、磐石、吉林省城、敦化等地的搜捕行动中逮捕了中共党员及其他抗日志士66名。1936年8月至1937年2月,吉林总领事馆警察在磐石县逮捕了中共磐石中心县委草庙子支部书记王万生等50名。1934年4月27日至5月12日,由奉天总领事馆警察署、长春领事馆警察署联合进行大搜捕行动,逮捕了奉天特委主席杨大聪、中共满洲省委辽台县委宣传部负责人文甲松等几十名。

在“北满”地区,哈尔滨、齐齐哈尔、海拉尔等领事馆管辖下的几十个警察机构也进行了大规模的搜捕行动。其中最具代表性的是,哈尔滨总领事馆管辖下各警察机构的搜捕行动。1934年4月7至6月18日期间,哈尔滨总领事馆警察署在先后进行的三次搜捕行动中,逮捕了中共党团员30名。1935年12月至1936年6月期间,哈尔滨总领事馆警察署在哈尔滨市内外、滨绥铁路沿线、绥芬河至海拉尔、满洲里的铁路沿线进行的搜捕行动中逮捕了中共满洲省委干部及党员、农会成员等53名。1936年1月至10月期间,哈尔滨总领事馆警察署及双河镇、宁安等六处警察机构在黑龙江省各地25处进行的搜捕行动中,逮捕了中共党员及抗日志士54名。

其次,在“讨伐”方面,1933年驻伪满大使馆认为:“满洲事变以来,在满我外务省警察机构作为武装警察,专门以警备为主,其主力倾注于对匪贼、共匪的讨伐”。比如,1932—1936年间,驻延边地区领事馆警察参加的“讨伐”行动730次,其中领事馆警察独立进行的“讨伐”行动为433次(约占59.3%),领事馆警察和日军共同进行的“讨伐”行动297次。在这五年的“讨伐”行动中“东满”抗日联军第二军的死亡人数为4583名。再如,1936年1月5日至12月30日期间,哈尔滨总领事馆警察署及其管辖下的十几个警察机构警察独立或配合日军,对“北满”东北人民革命军第五军及其他各抗日武装进行的“讨伐”行动35次。这样,1932—1936年间,驻东北地区领事馆警察配合日军,对东北地区抗日武装进行的几千次“讨伐”中打死的东北抗日军民48829名,打伤31968名,逮捕8213名。特别是,在这些“讨伐”过程中外务省警察在东北地区连续制造惨案,犯下了滔天罪行。比如,1932年9月,抚顺领事馆警察同日本宪兵队秘密制造了骇人听闻的“平顶山惨案”,屠杀了中国人3000余名。再如,1931年10月到1933年2月期间,在延边地区制造“海兰江大血案”,杀害了抗日志士及无辜群众1700余人。

关于这些“成绩”,驻伪满大使馆称:实施“治安特别工作”之后,领事馆外务省警察“也正在取得良好的效果”。驻“间岛”总领事永井亦称:“自满洲事变以来,我警察机关作为武装警察”,“单独或与皇军协力”“进行了空前的活动”,“其行动几乎与军队没有什么区别”。由此可见,外务省警察在东北地区“治安维持”工作中发挥了不亚于日军的特殊作用。

(二)在关内地区的“治安维持”工作

关内地区的“治安维持”工作始于七七事变后,直至1945年。把它可以分为华北地区和长江流域加以考察。

首先,在华北地区,关于外务省警察参加日占区“治安维持”工作的必要性和迫切性,1937年12月1日天津总领事馆警察部指出:中日战争全面爆发以来,“敌方(指八路军——笔者注)为了挽回不利的战斗,经常采取搅乱后方的策略”,“对他们的取缔,如果使用军队,就会影响其战斗力”,所以“这时让既有警察技术经验又精通华北事情的警察官从事警备、取缔是极其重要,而且是尽快适应时局的最好对策”。从此,外务省警察在华北地区“治安维持”工作中也处于举足轻重的地位,并发挥了有别于华北驻屯军的特殊作用。这就体现在对抗日志士的搜捕及对八路军、国民党军队及其他各抗日武装的“讨伐”方面。

在对抗日志士的搜捕方面,塘沽、天津、烟台、济南、包头等领事馆警察机构的行动尤为突出。其中,塘沽派遣所警察,1937年7月12日至10月14日期间,配合日本宪兵队,在塘沽、大沽及其附近进行搜捕行动27次,逮捕了国民党第29军便衣队员及其他“嫌疑人”83名。天津总领事馆警察署,1938年至1940年间,在天津制造14起搜捕事件,逮捕国民党除奸团团长李桂芳、八路军团长王朝凤、八路军所属便衣队队长吕文清等96名,交给日本宪兵队。烟台领事馆警察署,1938年3月26日至3月28日期间,以19名警察组成搜查队对烟台市进行搜索,逮捕了游击队员42名。济南总领事馆警察署,1938年4月至7月期间共进行11次搜捕行动,逮捕了国民党第三陆军侦察队员等22名。包头警察署,1938年11月和1940年2月在配合日本宪兵进行的搜查行动中,逮捕了傅作义部队的“密侦嫌疑犯”等166名。

在对抗日武装的“讨伐”方面,华北地区外务省警察也发挥了特殊作用。其中最具代表性的是,张店出张所的警察与抗日部队之间的交战。比如,1938年3月至9月之间,张店分馆警察署警察配合日军进行28次“讨伐”行动,导致抗日部队阵亡228名,其中包括八路军山东纵队、国民党第十三支队及其他游击队等。同样,华北其他领事馆的警察也有一些“讨伐”行动。比如,1938年7月至10月间,古冶派遣所配合日军同中国共产党领导下的八路军及其领导下的地方游击队发生交战5次,八路军游击队牺牲46名;1938年9月至1940年11月间,马兰峪派遣所警察在石门镇等地同八路军游击队交战12次,八路军战士牺牲65名。

各领事馆警察的上述“成绩”,得到日方高层的肯定。1939年12月28日,“北支”警务部代理部长称:领事馆警察“为了后方的治安肃正,同出动日军部队和日支各机关进行联络协调,或者持枪担当对匪贼的击退,或者进行对抗日共产匪的逮捕镇压,或者挺身赴危险地区搜集情报,努力宣抚工作等,继续充分发挥警察活动,顺应坚定不移的帝国国策,做出了贡献”。

在长江流域,七七事变后日占区的“治安维持”工作中,上海总领事馆外务省警察卷入最深。上海总领事馆警察部根据日军松井部队的邀请,以40名警察组成南市、浦东、松江、苏州等四个宣抚班。关于其作用,1937年12月外务省称:“随着军占领地区的伸展,直接在军特务机关的区处之下,警察担负了治安、宣抚之任,其辛苦不逊色于皇军将士”。八一三事变发生后,上海总领事馆警察部还连续三次组织了警察队,其中第三次是以上海总领事馆及来自武汉、长沙等长江上游各领事馆的警察233名组成六个警察队。直至8月末,这些警察队共进行60多次搜捕行动,逮捕中国人便衣队员100多名,在9月后的三个月间进行的57次搜捕行动中逮捕了中国人便衣队员49名。

近代日本在侵华过程中,和西方列强一样,先后在中国各地设置了很多领事馆。但又与西方列强不同,日本在其驻华各领事馆配置很多外务省警察,并设置了警察机构。这些警察机构,最初设在租界的领事馆,后来根据日本单方面杜撰的“有领事裁判权就有领事馆警察权”的侵略逻辑,以“保护取缔”日本侨民为借口,主要设在无租界的通商口乃至未开放地的领事馆。与此同时,日本为了掌控在中国政治、经济、军事等各方面的战略要地,外务省警察以领事馆作为其侵略据点,不断向领事馆外商埠地乃至未开放地进行渗透和扩张。结果,日本先后在中国各地设置了各种警察机构(出张所、派遣所、住在所、分署、警察署、警察部)300多个。如此在领事馆内外设置的警察机构中,除了个别警察机构因中日租界章程获得警察权而具有法律依据外,其余所有警察机构都是属于非法的。这种外务省警察在华各地进行的渗透扩张是在其他西方列强侵略中没有,唯独日本所拥有的极其特殊的侵略方式。

外务省警察最初主要为了“保护取缔”日本侨民在外交、司法方面的活动。但是,随着中日矛盾的激化,日本为了监视和镇压中国人民的反抗斗争,对领事馆警察机构进行了情报机构化和军事化。首先,在情报机构化方面,主要以“高等警察”(“特高警察”)和特务在各领事馆警察机构设置“高等系”“高等课”“特高课”等情报机构,建立领事馆警察“谍报网”,并以充分的“谍报费”雇佣很多密探,疯狂地进行各种情报搜集活动。由此,外务省警察由主要负责“保护取缔”日本侨民的司法警察转变为主要监视中国人的特务警察。由于外务省警察收集的情报资料中有大量有关中国国家利益的机密资料,严重损害了中国的国家利益。由于这些领事馆情报机构与主要收集军事情报的日军特务机关不同,着重搜集涉及中国共产党领导的抗日活动等方面的情报,无法相互替代。其次,在对外务省警察的军事化方面,日本采取了为领事馆警察机构提供大量武器装备,招募宪兵出身的警察、经常进行军事训练等措施。由此,领事馆警察变为武装警察。

中日战争爆发后,外务省警察凭借其以外交、司法、情报、军事融为一体的独特优势,成为“治安维持”的主要力量,密切配合日军、宪兵,在对中国人民的搜捕和对中国抗日武装的“讨伐”等方面发挥了极其特殊的作用。其结果是,外务省警察不仅逮捕成千上万的抗日志士,而且对东北抗联、八路军、新四军、国民党军队等中国抗日武装力量造成极大损害,并制造各种惨案对中国人民犯下了滔天罪行。由此,外务省警察有别于以军事占领为目的的日军,成为极其特殊的武装力量。

总之,近代日本外务省警察在华进行的侵略与以赤裸裸的武力手段为主的日军侵略不同,主要采取了渐进的、隐蔽的、欺骗和抵赖等方法和手段。其最终目的是,逐步掌控中国社会的政治、经济、军事等方面的战略要地。由于外务省警察和日军相配合进行对华侵略,与西方列强的在华侵略相比,日本侵犯中国主权最严重,给中国人民造成的财产损失、人员伤亡、心理创伤最大最深刻。外务省警察虽然人数不多,但在日本侵华过程中的地位和作用不可小觑。推进这一领域的研究,对近代中日关系史、日本侵华史的进一步深入研究具有极其重要的意义。因篇幅限制,本文只论及外务省警察的性质及主要活动,还有不少问题有待进一步深入研究,其中包括外务省警察向中国各地渗透扩张的方法和手段、中日间围绕日本领事馆警察而发生的纷争、外务省警察情报活动及其影响、侵华过程中领事馆警察与日军、日侨的关系等问题。

李洪锡:延边大学人文社会科学学院历史系教授