4月23日是渡江战役胜利暨南京解放76周年纪念日。纪念日前夕,南京民间抗日战争博物馆获赠一批渡江战役相关历史资料,包含一张1949年渡江战役胜利后解放军进入南京时的照片以及一张中国人民解放军布告。此次捐赠史料的是渡江战役老战士、军旅剧作家王云之子王晓思。南京民间抗日战争博物馆馆长吴先斌表示,这批史料对研究渡江战役有极其重要的意义。

腰鼓阵阵红旗飘,看76年前解放军入城

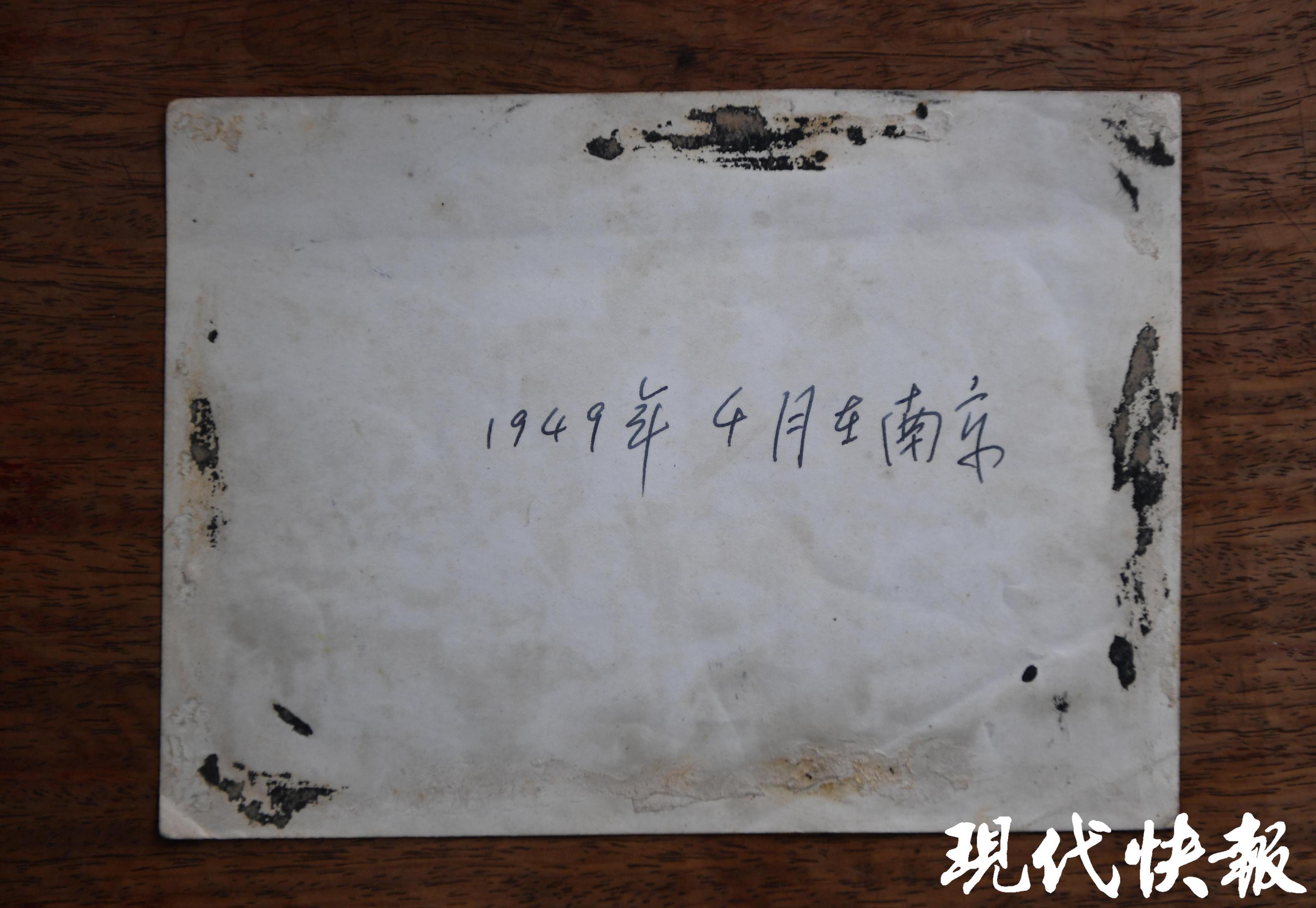

在南京民间抗日战争博物馆,现代快报记者看到了这张珍贵的照片。照片中,一名战士手持红旗,身后跟着一支欢天喜地的腰鼓队,每个人的脸上都洋溢着激动的笑容。不远处,一辆火车上也坐满了人。照片的背面写着“1949年4月在南京”。

王晓思告诉现代快报记者,这张照片是他们家珍藏的,此次捐赠也是希望家族记忆可以成为家国记忆,“这张照片是1949年华中野战军文工团进入南京举行入城式时在下关火车站拍的,前面举旗的就是我的父亲王云,他当时是第二野战军文工团演出队队长,我的母亲郭玉峰看不大清,在腰鼓队的第六位,露了半张脸。我母亲是我父亲在河南许昌招的文艺战士,也是当时的文艺兵,照片背面的字就是她当年写的。”

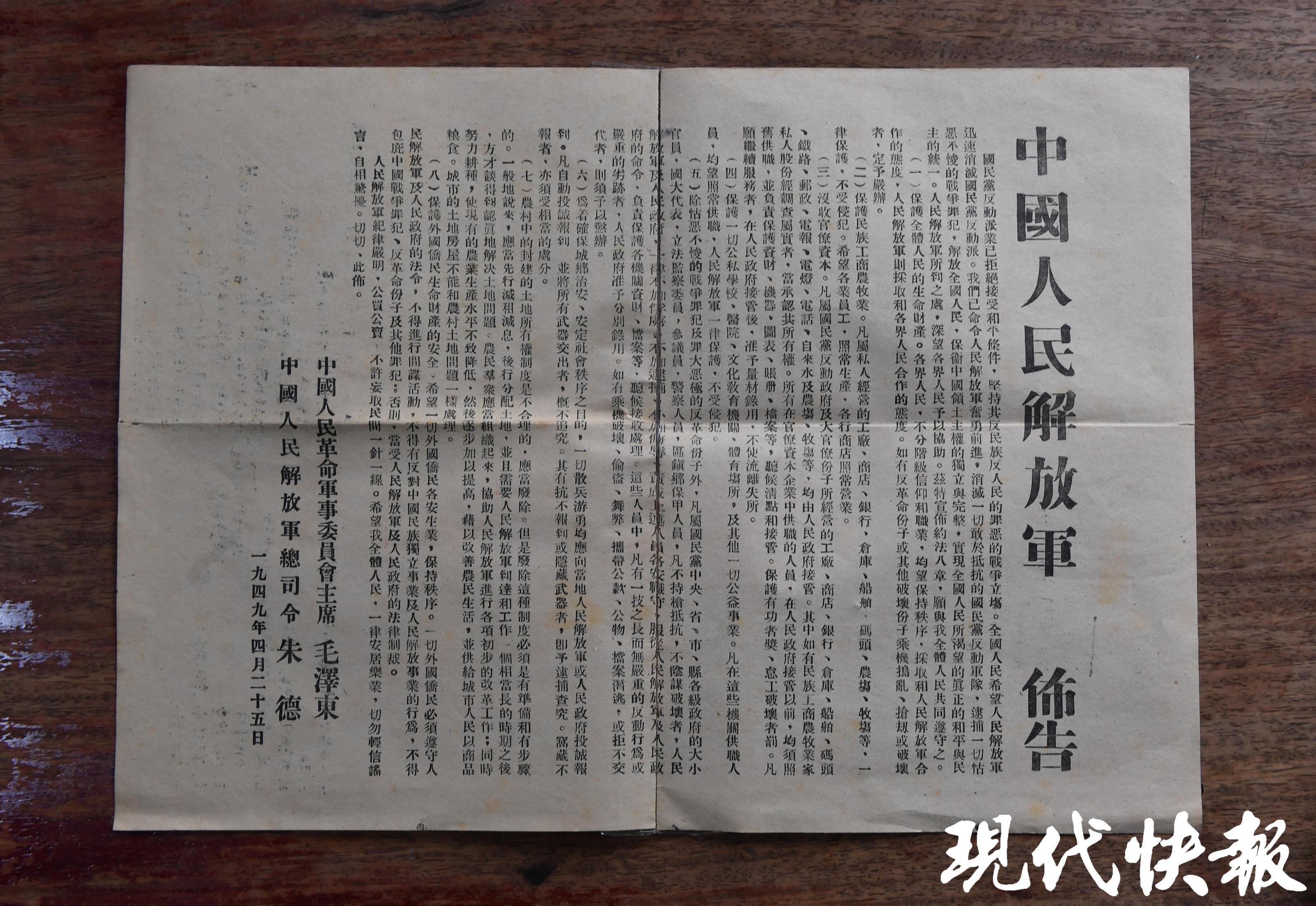

此外,王晓思此次还捐赠了一张中国人民解放军布告,布告上的落款是“中国人民革命军事委员会主席毛泽东”“中国人民解放军总司令朱德”,时间是“一九四九年四月二十五日”,也就是南京解放的第三天。

“这张就是当年他们进入南京时印刷的一批宣传布告,这样大的布告一般都是送到店铺和单位以及一些大的住宅,来告知我们解放军作为人民的子弟兵进城以后的一些注意事项,也就是安民告示。”王晓思介绍,这张布告还有一个特殊之处,在布告的背面,“因为当年可能印刷的没有发完,我父亲就把这张布告背面作为他创作的稿纸,他在上面写了他创作的反映淮海战役话剧的人物设计,还有一些故事情节、场景设计。”

获赠这些渡江战役相关史料,吴先斌表示:“这批史料对研究渡江战役有极其重要的意义,特别是这张老照片,让我们能够了解当时人民解放军进城时的军容军貌,看到照片中欢天喜地的情景,感觉南京城是天翻地覆慨而慷。”

能文能武的文艺兵,他是电影《江山多娇》的编剧

据了解,照片中的王云是一名“老八路”,他1939年到延安参加了抗大,毕业后在晋察冀分区当文化教员,后来又当文工队队长。解放战争时期,跟随刘邓大军千里跃进大别山,参加了淮海战役、渡江战役。

1951年,又参加了抗美援朝。“我父亲跟南京有着很深的渊源。”王晓思介绍,1954年抗美援朝战争胜利后,王云被调到南京军区军事学院。1955年,南京军区前线话剧团成立,他又到前线话剧团任编剧,也是创作组长,“我父亲在前线话剧团期间,和著名编剧黄宗江一同创作了电影《江山多娇》。这部电影讲述了河南一位治山劳模的模范事迹,当时是由八一电影制片厂来拍摄的,著名演员田华、陶玉玲参演。”

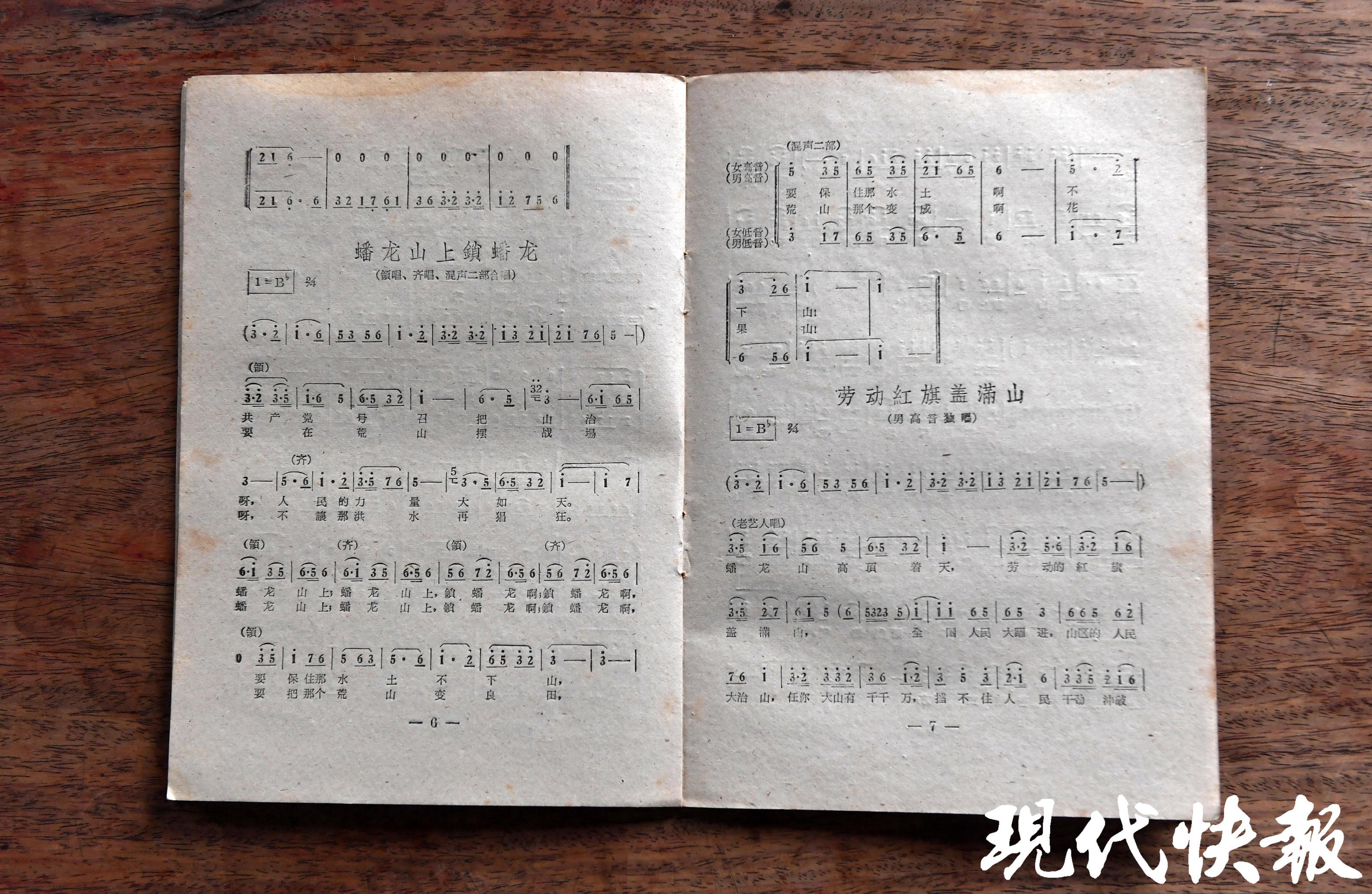

当天,王晓思还捐赠了一本电影《江山多娇》的歌曲集以及一张《蟠龙山上锁蟠龙》的老唱片,“这张唱片就是这部电影的主题插曲,作词是我父亲王云和黄宗江,作曲是著名军旅作曲家高如星,演唱者是大家熟悉的马玉涛。这首歌也曾传唱大江南北,给人们留下了深刻的印象。”

现代快报/现代+记者 张然/文 赵杰/摄

看76年前解放军入城,南京民间抗日战争博物馆获赠一批渡江战役相关史料

原文网址:httpsapp.xdplus.cnxdkbtemplatedisplayTemplatenewsnewsDetail39126384.htmlxyt=1745316933976