吴先斌,南京民间抗日战争博物馆的开创者。因为喜欢历史和收藏,在企业做得红红火火之时,他创建了南京民间抗日战争博物馆。因为和戴安澜将军之子戴澄东的友情,他追随戴澄东跨国寻找戴安澜将军的墓地。为了纪念张纯如,他陪同《南京大屠杀》作者张纯如的父母全程探访了张纯如在南京走过的路。他走访了近千位抗战老兵,足迹到达十六省。他做博物馆十四年,耗尽家财,倾尽全力。

吴先斌在南京朝天宫附近长大。朝天宫位于南京市中心的西南面,因春秋时期吴王夫差在此冶铁铸剑,后历代帝王多在此建寺庙宫殿。明洪武年间,明太祖朱元璋下诏赐名为“朝天宫”,取“朝拜上天”之意。朝天宫历经沧桑,或为寺院,或为道观,或为学宫,现在是南京市博物馆所在地。南京的朝天宫古玩市场,曾经是华东地区规模最大、品牌知名度最高的古玩市场。收藏界有句俗语,“北有潘家园,南有朝天宫”。吴先斌喜爱古玩,爱淘宝,空闲时间爱泡在朝天宫古玩市场。六朝古都得天独厚的文物集散地浸淫着年轻的吴先斌,日积月累,他的藏品已数目不菲。更有意味的是,这些藏品中的大多数竟都与抗战有关。吴先斌还不知道,自己对这类藏品的喜欢和爱好,已在他心中埋下一个火种。

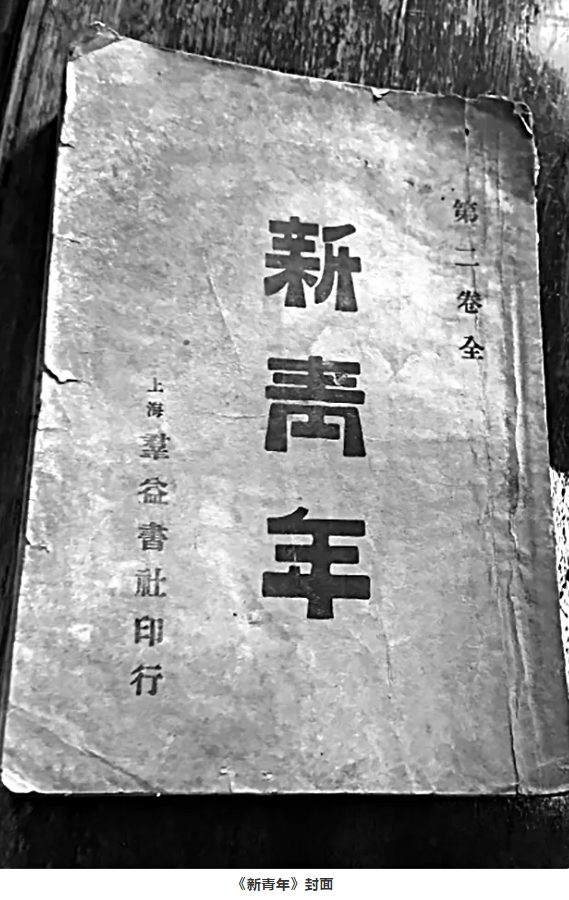

1983年,二十多岁的吴先斌还是南京大学电教室的一名工作人员。一天,他接到任务,播放一盘录像带,那是历史系老师、近代史研究学者高兴祖先生历经千辛万苦在美国找到并带回国的。短短十四分钟的片子,没有解说,没有字幕,没有声音,让人感到窒息。那是南京大屠杀的真实画面,摄录人是美国传教士约翰·马吉。很长时间过去了,这十四分钟的影像却在吴先斌的心头挥之不去。1993年,喜爱收藏的吴先斌在地摊上淘到一本老画册,带回家慢慢看,竟夜不能寐。那是南京被占领时期的画册,照片上,学校没有师生,街市没有市民,有的是日本兵的杀气和刺刀的寒光。20世纪60年代出生的吴先斌对那段历史的认知只停留在书本上,文字很清晰,史感很模糊。带着画册,他找到了专家张连红。张连红是南京师范大学南京大屠杀研究中心主任,著作等身。张连红的话刺痛了他:“我们长期研究的(抗战史)都是宏观史,微观史无人问津。而研究微观史恰恰需要社会力量的参与。”也许就是在这一刻,他心中深藏着的那颗火种被激活,被1983年的那盘带子、被这本画册、被张连红的一句话,点燃了,他梦想着建一个博物馆,一个民间的抗日博物馆。自1986年开始经商的吴先斌到2000年时,已将企业规模做得很大。那时,他“感觉自己特别有钱,遇上小孩子喊我叔叔我就给两百元”。2006年,正是企业家们热衷打造家族企业梦的年代,吴先斌却投资五百万元创建了南京民间抗日战争博物馆。

南京民间抗日战争博物馆的捐赠人有戴安澜将军的后代、张纯如的父母、抗战老兵及其后人,以及外国友人。参加过1937年攻打南京的日军士兵武藤秋一之子田中信幸就是捐赠者之一,他向博物馆捐赠了影集、军中通信、证书等一系列物品共计两百多件。2020年6月3日,博物馆来了一位捐赠者,他是吴先斌的朋友、著名学者、南京第二历史档案馆研究员王晓华先生。晓华先生在与日本老兵东史郎的交往过程中,亲身体会到对方的真诚。这个曾经对中国人民犯下罪行的日本人,一直坚持向中国人民谢罪,并坚定地与否认南京大屠杀历史的日本右翼势力做斗争。

在《名人传记》编辑部同人和南京民间抗日战争博物馆工作人员的见证下,晓华先生将他珍藏了二十多年的珍贵资料捐给博物馆,并为我们讲述了背后的故事:“我与日本老兵东史郎相识于1997年的南京夫子庙。东史郎是日军进行南京大屠杀时的参与者,他后半生一直在忏悔和道歉中度过,是少有的自觉揭露南京大屠杀真相并公开忏悔战争罪行的日本军人。今年又快到抗战纪念日了,我把东史郎寄给我的书、资料、信函捐给先斌。”吴先斌当场给晓华先生颁发了收藏证书,他感慨地说:“不做研究,博物馆只能叫陈列室;我们不像国家博物馆那样有财力支持,但我已经努力在弥补,我们需要晓华先生这样的专业研究者加入。”

寻找戴安澜墓

吴先斌将亲自精选出来的文物按照时间先后顺序分成三大类别。三楼的藏品集中展示抗战将军和老兵的遗物,他在讲解这些文物时,抽丝剥茧地讲述了隐藏在文物背后的人物和事件,让我们触摸到贯穿七十五年的抗战文化脉搏。在博物馆三楼,有一张戴安澜将军用过的信笺,吴先斌用手指点击着玻璃柜下的藏品说:“当年,我帮助戴澄东找到了戴安澜将军的墓地。”这个异域寻找英魂的真实故事就这样被他一语带过。其实,那是一个异常艰苦的过程。2011年,缅甸的5月,气温终日居高不下,天气异常干燥沉闷。缅甸曼德勒国际机场,唯一一架来自中国的飞机上空荡荡的,机组工作人员比乘客还多。走下飞机的吴先斌和戴澄东,在一路喊着要“小费”的声音中入关。戴澄东是戴安澜将军的第三子,吴先斌毛遂自荐,参加这次寻找戴安澜将军牺牲地的行程。他们组成一支七人的特殊队伍去往莫洛村,那是离戴安澜将军牺牲地最近的一个村庄。夜宿莫洛村,吴先斌找来村里三个八十五岁的老人,让他们回忆中国远征军撤退时路过莫洛村的情景。老人们说,中国远征军虽在撤退却守纪律,不扰民,扎筏渡江。翌日,七人骑着七辆摩托车向下一个目标行进。山路崎岖,当地向导边走边开道,在没有路的地方砍掉树枝,劈开一条小路。

吴先斌在日记中写道:“真是有当年远征军杀出一条血路的味道。经过摩托车两个多小时的艰难跋涉,我们每个人都被颠得撕心裂肺。”在终于到达了目的地茅邦村后,所有人都蒙了,茅邦村的地形和资料上记载的完全不同。那里的老人说,资料上记载的地方可能是老茅邦村,由于缅甸的行政变迁,老茅邦村已无人居住,且没有道路通行,无人识路,只能徒步穿越丛林寻找。望着周围疲惫又焦虑的眼神,戴澄东说:“先斌,如果找不到老茅邦村,我们就在新茅邦村找一个山清水秀的地方,举行凭吊和祭祀仪式吧。”吴先斌心有不甘,大家千里迢迢找寻将军墓地,中国和缅甸外交部以及当地村民都做出了极大的努力,不能就这样草草收兵。天无绝人之路,热心村民中有一位村秘书挺身站出,要带大家去老茅邦村。丛林中的温度高达四十多摄氏度,蚊叮虫咬,厚厚的泥粘在鞋底……吴先斌扛着十公斤重的器材一步一滑,气喘吁吁,汗如雨下。三个小时,三次迷路。爬过几处山头,将军牺牲之地依然没有找到。除了戴澄东,没有人有野外生存的经验,人人都到了生理极限。“找到了!找到了!”戴澄东的一声呼喊像一道闪电划过天空,所有人都打了个激灵。戴澄东激动得有点语无伦次:“两棵榕树、寺庙……寺庙已毁,旧迹依在,地形地貌与史书上记载的完全符合。”吴先斌像战士发起冲锋一般,用尽最后一口力气扑倒在榕树下。此时,天上开始下雨,雨点落在他的脸上,仿佛天泉甘露滋润了他的心。六十九年了,终于有将军的亲人和他用生命护佑的民族的后辈来他的牺牲之地凭吊他、看望他。也许,这雨水是将军欣慰的泪。细雨变成了倾盆大雨,吴先斌手中摄影机的潮湿警告灯不停地闪烁着,他用塑料布紧紧裹着它,并用身体护着,防止雨水滴到上面,他还要用它记录下这珍贵的历史瞬间呢。凭吊结束,天空竟奇迹般放晴了。戴澄东跪在地上呼喊着:“亲爱的爸爸戴安澜将军,敬爱的中国远征军牺牲的将士们,我戴澄东带着妈妈和各位前辈的遗愿,带着我们儿女子孙和亲朋好友的心愿来凭吊你们了,你们是中华民族的英雄!我们来要把你们的英魂带回家,带回祖国,和家人团聚,和祖国人民团聚。跟我们回家吧!回到祖国的怀抱!”在场的所有人都掩面而泣。吴先斌在将军牺牲的榕树下取了一抔黄土带回了祖国。

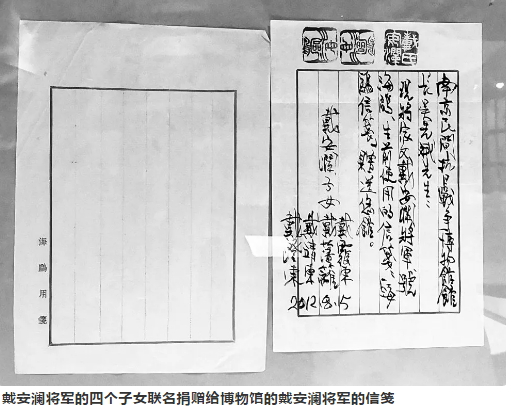

为感念吴先斌的寻墓壮举,戴安澜将军的四个子女联名向南京民间抗日战争博物馆捐献了戴安澜将军生前使用过的信笺。之后历时两年,第一座由中国民间热心人士筹建的中国远征军纪念塔,在距离中国国土一百多公里、中国远征军第二百师从缅甸国土撤离的茅邦村正式落成。建这个纪念塔,吴先斌个人出资十八万。

访问抗战老兵

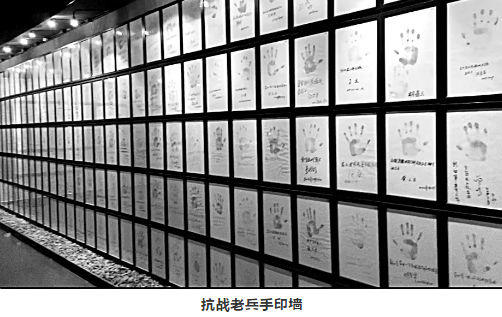

从2012年起,在吴先斌的带动下,博物馆以抢救性的态度开始采访抗战老兵,精心做口述历史。迄今,他们已经访问了一千五百多名抗战老兵。“这个工作是与时间赛跑,抢救下来的都是活的历史。”吴先斌面带忧戚地说,“有一次,老兵家属请我们当天去访问,因为事先有别的安排改到了两天后,当我们两天后赶到时老兵已经走了(去世了)。我们跑不过时间。”博物馆三楼中间的一整面墙上,排列着采集来的老兵手印。在吴先斌的示范下,我们学着他的样子用手掌扣着手印,这位外表冷峻的汉子难得地一笑,语调温和:“你们看,感觉像跟这些经历过抗战的爷爷奶奶握手。”是的,我们体会到了抗战男儿的一腔热血和对和平的渴望。

温情的背后,是吴先斌一年三百万元的付出 。在世的抗战老兵均已届耄耋之年,不少老兵接连辞世。“时间逼着我们快跑。”吴先斌说。前几年他陆续采访了七百人,深感进度太慢,赶不上老兵们离世的速度。2016年以来,他多方筹措资金,增加摄制组人数,吸纳外来协助的志愿者,用一年时间采访了三百余人。“以我的能力,之前给自己定的目标是做到一万人。但现在看来很难,虽然有社会捐款和一定的课题经费。”光靠民间力量,走下去很艰难。车马费、人工费、器材设备等,每一位老兵的采访成本至少两千元,对于生活困难的老兵,他们还额外赠予慰问金。

“难的时候想过放弃吗?”我问。“每每想要放弃时,老兵们对我说得最多的一句话就会为我打气——‘你们生在这个没有战争的年代,真好。’”吴先斌说。2017年,吴先斌去了一趟台湾,把一些一直和博物馆保持联系的台湾历史爱好者聚集起来,选出几个人成立了台湾的“口述历史寻访小组”,主要做抗战老兵的故事挖掘。成果很快出来了,他们探访的人物故事将在国内的一些媒体上报道。这些人有王光复(王光美的哥哥)、原馥庭(阎锡山秘书)等。

重走张纯如在南京的足迹

来到影像播放区,吴先斌亲自为我们播放了张纯如父母来南京时的录像。他在旁边充当解说员:“那年,我陪张纯如父母走过她在南京访问的全程。”画面中,两位老人沿着女儿走过的路默默地寻访,一路缅怀她。这是一个让人伤怀的故事。2014年,张纯如的父母张绍进、张盈盈来到南京。南京,对他们来讲,是父辈口中的悲情记忆,是女儿三十六岁早逝难以言说的痛。1995年7月,张纯如来到南京采访南京大屠杀幸存者,二十多天马不停蹄,她拍摄了五盒录像带,每盒录像带时长一百五十分钟,总共七百五十分钟。录像带中的南京大屠杀幸存者包括唐顺山、夏淑琴、潘开明、陈德贵、侯占清、李秀英等九人。录像带一侧,详细记录了拍摄时间和被拍摄人物的信息。

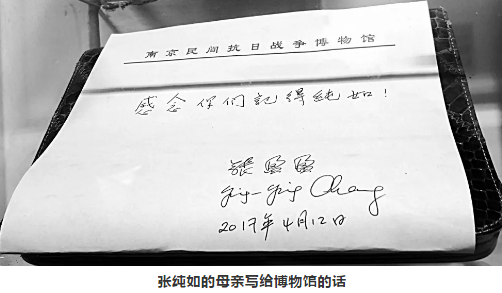

在南京,第一个安排张纯如采访的学者是近现代史专家孙宅巍先生,他们的友情也由此开始。孙教授见证了张纯如从一个温婉柔顺的女子成长为锐利、刚毅的斗士的过程。在孙教授眼中,张纯如英文版《南京大屠杀》构建的,是中华民族苦难史的缩影。张纯如的父母张绍进、张盈盈都是著名作家、历史学家。此次来南京,他们在当年带领张纯如采访的吴先斌馆长、杨夏鸣教授的陪同下,走遍了花神庙、中山码头、幕府山、燕子矶等大屠杀遇难者丛葬地。在女儿走过的地方,二老长久站立,悲伤吞噬着他们的心灵。张妈妈说:“重走纯如当年的足迹,可以知道纯如的心情。”吴先斌带他们找到幸存者夏淑琴家人遇难处、幸存者张秀英与日军搏斗的地下室。遗憾的是,这些承载南京人苦难的历史角落早已被遗忘,也没有留下更多痕迹。吴先斌用镜头记录下了这个过程。2007年11月9日是张纯如三年忌日,吴先斌和几个工作人员精心布置了会议室,和大家在一起纪念这位有赤子之心的美丽女性。三楼张纯如专馆区,展示着张纯如生前用过的名片、眼镜、坤包以及她在南京采访录制的五盒原始录像带。吴先斌指着一行留言说:“这是张纯如母亲亲笔书写的。”那行留言用黑笔写在白纸上:“感念你们记得纯如!”

博物馆的藏品从来都有超越时代的性质,这座博物馆的藏品尤甚,这里的一个烟盒、一张信笺、一个手印,甚至几个字,都有着真实的历史和动人的故事,会让我们对习以为常的历史有新的视角和认知,让我们对人生、对世界换个角度进行思考。在吴先斌的这座博物馆,抗战史不再只是文字段落,还有实际存在的物体,它深情且鲜活。也许,这就是民间博物馆的意义所在。吴先斌总戴着一顶有红色五角星的白帽子,他自嘲道:“本来我只是喜欢戴这么一顶帽子,没有什么特别的含义,但是戴着戴着,就成了我个人的一个文化符号。崔健是划时代的人,我是被历史划掉的人。”沉下心,不计得失,耐得住寂寞 ,只为做个“馆奴”,这就是吴先斌。

在南京民间抗日战争博物馆的留言墙上有句参观者的留言:“和平年代没有英雄了,幸亏还有你。”作家伏契克说:“我爱生活,并为它战斗。”吴先斌爱这个博物馆,并为它战斗。