来源:《近代史研究》2023年第1期,注释从略

作为近代中国面积最大的天然林区,东北森林的权属关系可谓近代中国地权演变中的重要问题之一。森林产权的析出、流转、重构和竞争不仅直接牵涉东北地区土地权利和经营方式的改变,也与清末民国时期的国家财政和边疆治理转型紧密相关。以往学界有关中国南方地区山林的研究,已经注意到传统社会山林产权与地权的丰富面相及其近代纠葛。但是,就东北地区的土地史和林业史而言,相关研究基本仍将关注点集中在平原区的地权演变上,对东北森林的国有化以及林地产权与林木产权的细分等问题较少讨论。

事实上,自19世纪下半叶开始,随着大批关内移民涌入谋生,东北地区许多耕地与山林相连形成山场,一些农户在山场中从事采参、伐木和种柞养蚕等林下经济活动,该地区的土地和森林权属关系已在悄然发生变化。民国成立后,北京政府陆续颁布《东三省国有林发放规则》等法律法规,在东北地区推行国有林制度,将无主荒地和天然林木编为国有林,使得天然林木的所有权从森林产权中单独析出并国有化,形成了独特的“国有林权”,东北森林的权属结构被重新划分。这些现象都是传统社会森林权属关系的重大变动。

其中,奉天地处长白山区、华北和蒙古三大植物区系过渡地带,森林资源丰富,又是奉系军阀的主要活动地域,其森林权属关系演变相当值得注意。在该省的天然林区内,国有林权在传统地权中的延伸实际上导致了林权界限的模糊,从而引发了大量有关私有山场林木所有权、公共山林使用权,以及跨代际、跨区域林场报领的冲突和讼案。本文尝试利用辽宁省档案馆藏奉天行省公署和奉天林务局档案等资料,通过考察奉天森林产权在多轮土地和森林制度改革之下的嬗变及纠纷,来探讨国有林权如何从传统地权中析出、流转和引发争议,并逐步重塑当地的产权秩序。这样或有助于我们更为深入地理解近代中国东北的边疆治理情况和现代化转型进程。

晚清民国时期,奉天的森林资源主要分布在长白山支脉龙岗山以南、鸭绿江以北、柳条边以东地带,其范围相当于今天的辽宁省东部和吉林省东南,地形以山地、丘陵为主,间有小块平原。清朝前期,清政府在柳条边以东设置采捕山场、围场和柳条边外巡防地区(史称“东边外”),严禁边民伐木垦荒。奉天东部的森林植被因此得到较好保存,形成了人为的“天然”森林景观,并储备了丰富的林木资源。据统计,民国时期,长白山区及其余脉森林面积达450万公顷,蓄积量为10亿立方米;其林木种类繁多,包括红松、落叶松、柞树和水曲柳等珍稀树种。不过,自19世纪六七十年代起,随着移民大量迁入,该地区原有的森林秩序已无法维持。此后,清政府在当地设置民署行政机构,并于1877年设分巡奉天省东边兵备道(简称“东边道”),统辖区域包括安东、凤城、宽甸、桓仁、兴京、本溪、通化、集安、临江、抚松、柳河、海龙、辉南、安图等23个县。奉天东部的森林管理秩序开始面临重构。

随着招垦政策的推行和新的管理机构的设立,奉天东部的山林权属也伴随土地权属的变化被重新规范。清朝前期,“东边外”是八旗人参山场和军事禁区,其森林产权主要表现为模糊的国有和皇室私有。同治十三年(1874),清廷将东边地带全部开禁,准许流民开垦荒地及熟地升科。自此,部分奉东森林逐渐作为一种荒地类型被纳入民有册地。光绪时期,清政府在奉东地区设垦务局,丈放八旗围场和山场等官有荒地。根据土地肥沃程度和地形条件,垦务局一般将荒地分为正段地、山荒地、树川地、草甸地四等。其中,“山荒地”和“树川地”均为森林,属于不便开垦的次等土地,允许私人向垦务局自由报领,耕种五年后升科。在此过程中,许多山场森林随着土地丈放被卖给私人。据统计,从1863年至1908年,东边道地区共向农户放荒2100917亩,其中大量土地即是林场。

为解决土地移垦中存在的旗民二重制等问题,清政府在日俄战争结束后着手整顿东三省垦务,派遣官员整理边内官庄熟地,同时通过垦务局招垦荒地,并对已垦地亩实行清赋,进一步加强了对奉天土地的管理。1907年,东北地区改设行省,韩承烈任盛京内务府庄地清丈委员,继续清丈内务府庄田。东三省总督徐世昌则继续推动将官地丈放给私人,重组为民地。自1899年至1908年,奉天境内合计放垦土地已达1500万余亩。这一时期的官荒招垦和官地丈放虽较少直接涉及森林问题,却再次改变了奉天的土地产权关系和经营秩序,进而也对奉天森林的权属关系演变产生了重要影响。

民国后北京政府在东北地区推行新一轮的官地清丈。此前未被私有化的皇室土地和官地继续被转卖。1912年12月,北京政府还颁布《清查庄地试办章程》,分西、南、北三路查丈盛京内务府庄地,并规定庄头优先报领。前清内务府庄地等官地相继流入私人庄头手中。1914年,北京政府又颁布《国有荒地承垦条例》,将荒地类型细分为江海河湖涂滩地、草地和树林地三个种类和五个等级,承领价格依次下降。森林多被列入第三等荒地,“每亩收价7角”,其承领价格虽略高于第四等“高低干湿不成片段者”(每亩5角)和第五等“斥卤砂碛未产草之地”(每亩3角),但明显低于第一等“产草丰盛者”(每亩1元5角)和第二等“产草稀短者”(每亩1元)。1915年,奉天全省官地清丈局成立,负责丈放省内未开垦的官荒、余荒和蒙荒,并动员省内民众对无主荒地进行报领。森林继续作为未开垦的荒地发放给民众承领或报领。

经过多轮“荒地民有化”和“官地私有化”改革,奉天省自1915年至1924年共丈放王公庄地190万余亩,随缺、伍田等项旗地170万亩。这些官荒的丈放不仅为奉天的地方财政创造了大宗收入,也使得该省的土地制度和社会结构发生了深刻变化。据江夏由树研究,由于官地清丈的原则是优先庄头报领,过去登记在满蒙贵族名下的官庄旗地和其他政府机构的官田很大程度上转移到了汉人庄头(如张作相、于冲汉和袁金铠等)手中,他们通过优先收购官地积累了大量财富,很快崛起成为所在地区的社会精英。他们与森林的关系也改变了奉天原有的森林权属结构。

另一方面,在奉天土地私有化的过程中,大量普通农户也通过向垦务局报垦取得了一些私有土地和森林产权。根据奉天的土地放荒要求,农户一般是先向垦务局缴纳荒价、购买土地,然后由垦务局按照“林随地走”“山跟田走”的原则,将与田地相连的山场一并发放给报垦农户。这样,农户除获得土地的所有权以外,还同时拥有山场森林的所有权和经营管理权,并以地照作为林地权属和林木权属共属民有的凭证。

经过多轮土地放荒后,奉天省逐渐在形式上产生了以私有土地制度为基础的私有森林产权机制。一般而言,农户在垦务局报垦林地并按期缴纳粮赋后,即可获得地照。按照中国传统的地权习惯,地照是土地所有权的凭证,地照四至以内的树木和房产都归田主所有。凡祖遗册地或报垦官荒上的森林,均可以纳课地照作为四至内森林产权的凭证。这也成为清末民初奉天民间最为普遍的一种主张私有林权的方式。1921年,凤城县农户孙焕章在要求一处梨树甸子林场的私有产权时即表示,他于光绪二年(1876)向垦务局报荒,光绪六年(1880)领得地照,四十年来“四至以内平地开垦成熟,山岭培养林木”。作为地照的持有者,该处林场“既在管业界内”,就应该是他的私有森林。

不过,以地照确定森林权属的方式并未形成明确的法律规定,受民间习惯影响,奉天森林的实际权属划分往往会掺杂其他因素。对于地照四至以外、与田地毗邻并被农户实际占有的森林,奉天民间即经常以林产品捐税证明作为私有林权的凭据。由于采参、伐木和种柞养蚕是奉天东部的经济大宗,当地知县除征收田赋外,还对民有蚕场颁发剪照,征收茧照捐;对民有参场征收人参税;对入山伐木者颁发斧照,并征收斧头捐、牛头捐和保卫团费等。针对被征收税费的山场森林,民间既有以“纳课地照”作为山场私有的凭据;也有民众以“剪照”等林产品捐税凭证来主张“山场民有”。1920年,宽甸县保长乔万福等就表示,他们占据的某处山场“既经民户领有剪照”,“其界内林木应为民有已无疑义”。

此外,清朝各级政府机构颁发的造林凭证,如“木票”“养树执照”等,也会被一些民户认作主张私有林权的依据。1918年,前清优贡生邓祥麟在向林务局要索本溪东路汤沟森林的所有权时就提出,他的曾祖邓鹏曾于道光年间领有盛京工部木商票一张,负责在本溪东路汤沟乱石处“封山养树”,对“不成材者,概不采伐,继续经理,业经三世”。虽然盛京工部已遭裁撤,木票也被追销,但该处森林是其曾祖“封山养树”所为,他作为后人理应获得先人栽种树木的所有权。1919年,自署汉军镶蓝旗的纪学成则以他的先人曾于光绪年间获得某处荒地的“养树执照”为由,向林务局申报一处位于其地照四至之外、属于“浮多”地亩上的森林。在他看来,其先人自取得执照后一直在该荒地上培养树株,即使现在的森林范围超出了原有的地照四至,也应为栽种人及其后人所有。这类造林凭证一般没有标注明确的地权,且时间较为久远,具体情形难以确认,因而很少得到奉天林务局的支持,但相关事件的发生却揭示出,森林的权属关系在奉天已成为独立于传统土地产权之外的权利问题。

综上所述,基于特殊的自然条件和晚清以降的土地私有化改革,奉天省在清末民初已逐渐呈现出新的森林权属关系。经由官方提倡的荒地放垦和熟地升科,森林作为一种或几种荒地类型开始引起奉天官民两方的重视。自光绪朝起,民户已可直接向垦务局或清丈局申请购买森林,其地价较平原土地更为便宜。与此同时,森林的产权问题渐渐从传统的土地产权体系中析出,剪照等林产品捐税证明成为民间要索林权的重要凭证。不过,奉天民间对森林产权的认知仍维持在林地与林木合为一体的林权范围内,传统土地产权制度下的公共山林(如寺庙祠堂的林地)也有所保留。这实际上构成了奉天国有林制度推行的重要经济和社会背景。

晚清以前,中国官方尚未针对森林产权的内涵和外延制定清晰的法律规章。有关森林、林木或林地的权属规范多散见在关于土地、田宅的律例契约或民间惯习中,大致以“四至以内的森林归田主私有”作为基本原则。然而晚清以后,随着边疆危机加剧和西方林权观念的传入,东北等地森林的产权问题开始引起中国朝野的广泛关注。具体到奉天,日本自日俄战争后即持续对该省森林进行采伐、盗卖;中日合办鸭绿江采木公司成立后,鸭绿江右岸60华里以内的森林更是成为该公司的专属伐木区。通过控制专属林场,日本垄断了大量奉天森林的林木采伐、运输和售卖,严重侵害了中国的森林权益。

为抵制日本对中国东北森林权益的侵夺,国有林制度逐渐进入中国朝野的视野。1910年10月,《湖北农会报》主笔徐天叙即发文指出,清政府应尽快在东北推行国有林,因为中国东北的森林,“名归政府所有,实则视之默然,听其生灭,未能收利”,鸭绿江采木公司成立后,“与日人合股,而吾国又无深通林学之人与其事,一切设施将惟日人是听”,日人“必且尽伐其中之良材贵木,仅遗留其恶木辁材”,有损中国“林业经济之保续”。如能将东北天然原生林划为国有林,保留其中可用于“铁道枕木、枪柄材、船舰材”的优质木材,“竭力整顿,以维持立国之要素”,则既可以“恢扩财政”,又能够“保安国土”。

民国北京政府成立后,中央开始着意加强对东北森林的控制。1912年12月11日,农林总长陈振先颁布《东三省国有林发放暂行规则》(简称为《暂行规则》),1914年修订形成《东三省国有林发放规则》(简称《发放规则》)将东三省森林的国有化推向实践层面。《暂行规则》共有18条,对国有林的定义、发放流程及费用收取进行了初步规范。其中规定,东北地区的无主荒地和原生林地,一律划为国有森林,由直属农林部的吉林林务局统一管理,严禁私伐;除林务局自营森林外,其余国有林对民众发放,但发放“以林木为限”。另外,“凡采伐后之林地,除该管官厅认为不能开垦外,该承领人如愿领垦者,按《国有荒地承垦条例》呈请核办”。这样一来,东三省的森林权属结构被重新划分。

根据《发放规则》的要求,天然森林和无主荒地上的林木须单独收归国有,由直属中央的林务局统筹经营或发放。也就是说,“国有林”不再是林地与林木合一的森林,而是单指林木。这样,东北的森林权属就从作为“整体”的森林权属被细分为“林地权属”和“林木权属”。相应的,林地和林木的报领也被拆分成为“报荒”和“报林”两套独立系统。“报荒”由垦务局掌管,以《国有荒地承垦条例》为原则,主要牵涉国有土地的报领;“报林”则由林务局负责,以《发放规则》为指导,主要涉及国有森林的报领。二者基本上互不干扰,东北森林的管理权因此发生变更。

与此同时,《发放规则》还重新界定了林木的权属规则。在中国以往的土地契约关系中,林木的权属一般由土地的权属所决定。如果某处土地产权为私有,则该土地“四至以内”的林木产权也为私有。然而,《发放规则》中有关天然林木所有权和采伐权的规定,却将无主荒地和原生林地上的林木一并划归国有,等于是以“是否业主自种”取代了“四至以内”,从而造成了判定林木产权的新标准。基于这种规则,私有土地上的林木既可能是私有林木,也可能是国有林木。林木的权属基本从土地权属中剥离出来。

另外,由于东北拥有大量天然森林,晚清以降经过“荒地民有化”和“官地私有化”形成的一些私有土地,也因其四至之内存留有天然林木而被划入国有林的管辖范围。相比于同时代美国和日本以“国有土地和国有林木合一”为组合形式的国有林制度,东北的天然森林因为林木权属的析出而被分成两种主要类型:国有土地上的国有林木(官地官木)和私有土地上的国有林木(民地官木)。两种类型的林木统一收归林务局管理和发放,导致东北地区产生了国有产权和私有产权交杂共存的特殊“国有林”形态。这难免会给东北地区的普通参农、林农等造成困扰,并进而引发各类纠纷。

1913年底,农林部将吉林林务局更名为“东三省林务局”,由该局负责东北国有林木的管理和发放,从名称上规范对东三省国有林的行政管理。此后,由农林部和工商部改组而成的农商部相继颁布《森林法》(1914年)和《森林法施行细则》(1915年)。其中,《森林法》将全国森林划分为国有林、公有林、私有林和保安林四种类型,并制定了针对四类森林的奖励、监督、保护和惩罚机制。根据这一法律,农商部有权将认为“于经营国有林有重大关系”的公有或私有森林“以相当价值收归国有”;地方政府也可以依据公益等理由禁止或限制公有和私有森林的开垦,并限制或警诫有关公私森林的滥伐和荒废行为。《森林法施行细则》则规定,森林收归国有,“除通知业主外,应有相当之方法公告之”,自公告之日起原业主丧失其所有权;凡收归国有之森林,“如有别项纠葛发生时,应责成原业主限期清理之”。国有林的权属划分在法律层面得以确立。

1917年,农商部颁布《东三省林务局规程》,废除东三省林务总局,在各省公署设林务局,国有林发放权力被下放至各省林务局。奉天省也根据本省森林实际陆续发布《奉天国有林小面积发放规则》等多项政令,将国有林报领面积限制在200方里以内,推进省内国有林的发放进程。1918年,奉天督军公署发布《征收国有林管理费规则》,通告加征“国有林管理费”,费用为所伐林木市价的8%,对国有林管理的财政基础进行强化。1919年10月,奉天省长公署颁布《清理奉天国有林简章》,在《东三省国有林发放规则》的基础上对“国有林”的含义继续细化。该章程指出,国有林的内容应包括:“在林木生长以后取得林地之所有权者”;“无确实林木所有权之证据、按照习惯得认为团体或个人所占有者”;“基于前两项情事,已将林木转卖者”。国有林的范围被大大拓宽,只要是民间非自种的林木或无法证明是业主自种的林木,都可以被认定为“国有林”并收归国有。此后,奉天省长公署又颁布《奉省保护国有森林规则》等国有林保护法,禁止采伐生长期10年以下的树木,并倡导植树造林。奉天省逐步建立起集发放、报领、采伐、管理、养护、造林等于一体的国有森林权属体系。

值得注意的是,《清理奉天国有林简章》还设定了地照持有者报领四至以内天然森林的时间期限。该章程规定,自其颁布之日起前三个月内,地照持有者可优先报领私人土地上的国有林,逾期则准由他人报领,先到先得,“不准再行争执”。从一定程度上说,这种赋予地照持有者三个月内优先报领权的做法虽然有失公平,但却有利于维持当地的社会秩序。此前垦务局在处置荒地时通常也采取了将国有荒地优先售卖给土地实际控制者或毗连村户的办法,即“有原占户者,准原户先领;如无原占,依次以毗连户及所属村会或村户;如毗连所属村会村户不报,即准非所属村会或村户呈报”。不过,由于该章程的传播和普及需要时间,“三个月”的设定对地照持有者而言是否合理尚有待探讨。而且,奉天民众大多均已习惯从垦务局报领土地后即直接获得林地和林木所有权的森林产权分配方式,是以普遍对向林务局二次报领四至以内的天然林木不太积极,甚至较为抵触。在三个月优先报领期结束后,因为地照持有者不报林而面临四至以内天然森林被他人“首报”的情况可谓比比皆是。这就为此后一系列林权冲突的爆发埋下了伏笔。

事实上,自民初以降,随着《东三省国有林发放规则》《森林法》和《清理奉天国有林简章》等法律规章的颁布和施行,奉天各级官厅对森林权属的认知与实践已经发生明显变化。对官方而言,森林产权不仅从以往“林地合一”的整体林权二分为林地产权和林木产权,而且还派生出林木的发放权、报领权、管理权、采伐权等具体而微的权利。相应的,民户有关森林的权属关系也呈现出结构性变迁。民户对林木的所有权不再由地照四至所决定,而是以是否自种来衡量,对林木的使用和采伐亦受到地方官厅的一定约束。地照不再具备直接领受林木产权的效力。

这些基于国有林制度推行而产生的林权结构演变也是对晚清以降东北边疆危机的一种特殊回应。尽管《东三省国有林发放规则》等要求民众采伐林木时应注意“林地一亩,存留树木两至三株”,“以直径在一尺以上,树干正直者为限”,而且还奖励伐木后的造林行为,但是其核心内容却在于鼓励采伐,而不是森林保护。对中央和奉省地方政府而言,这样做的主要目的是争取森林利权。特别是在日本垄断鸭绿江森林开发权的情况下,通过鼓励报领和采伐国有林,来实现对天然林木的工业价值变现,进而获取更多财税收入乃至减少利权外溢,自然就成为当时中国官方的重要选择之一。

在国有林制度推行的过程中,东北森林的利权和价值也逐渐引起了中国商民的重视。1919年,时任奉天林务局局长吴恩培就观察到,以往奉天“天然之利多任放弃”,主要是因为境内“交通不便,木植贱廉,土著者既不甚注意,外来者更无从着手”,但“近以中日接触之故,路矿需要木材日渐增多,奉省林政亦渐见发达,报领日众”。简而言之,随着铁路修筑和煤矿开采对木材的需求增加,林木的工业价值和经济价值已日渐凸显;而长白山区及其余脉上的天然松木正是制作枕木、矿木的上等木料,相关国有林的发放和采伐因此成为各方竞相争逐的对象。

这一时期奉天省的森林事务主要由奉天林务局负责。该局成立于1915年,最早直属于北京政府农商部,1917年改由奉天省长公署管辖,1919年由奉天实业厅接管。其总部设于奉天省城,下辖本溪、安东、抚松和安图四个林务办事处,力钧任首任局长。按照农商部的规划,奉天林务局的职能范围包括国有林勘测、林政管理、森林保护和林业试验。力钧上任后,即积极整顿奉省林务,先后在奉天省城植物研究所和锦西县龙湾屯设立第一、第二苗圃;并应湖南督军兼省长谭延闿要求,为湖南省森林培秧局选送奉天省出产树种。然而,由于经费不足,奉天省林务局对于国有林的保护和经营计划,如筹设森林警察、林业讲习所和实行测量护养主义等,均被暂缓推行。该局实际从事的主要工作是登记和发放本省国有森林,共包括登记、调查和发放三个步骤。

具体来说,个人、集体或企业在报领国有林时需要先主动向奉天林务局申报,办理相关登记。报领者在申报时须提交关于其土地权利和资本能力的文书材料,主要包括报领者的地照原件、由保长或甲长出具的切结、由三家当地商铺提供的联合担保(保结)以及一份资本凭单。其中,资本凭单的数值随报领国有林面积大小而变化,切结和保结则是为了证明报领者的地照四至无误和具备相当的林木报领能力。

申报完成后,林务局会按照报领者的要求,派遣专业测绘人员对指定林区进行实地调查。调查内容首先是优先权的确认。林务人员会通过检查报领者提交的土地权利证书,如地照等凭证,确认该处林场四至是否与申报地点相符,以及有无包套等土地纠纷。待报领者优先权确认后,林务人员再针对报领区域展开森林状况和木材贸易调查,评估所报林场内林种、林龄、林相和森林副产物等情形,测算林场总面积、净林地面积和材积,并同时对林木的用途、运输方法和销路进行专门调查和登记。另外,林务人员还会就报领区域绘制林图,一般是按照1∶5000或1∶8000的比例尺,将相关国有林所在地区的地貌、林界和行政区划描绘出来,并附上相应的“图说”。实地调查结束后,林务人员会将森林调查结果及林图汇总,形成一份完整的林业报告书。

为保证森林调查结果较为精确,林务人员通常会采取周围测量法或三角求积法(也叫三角交会法)对森林进行测量。其中,周围测量法是选择林区的四个基点,分别测量各点之间的水平距离,然后求得总面积。以1919年本溪民户艾栢林报领的国有林为例,其国有林面积的测算过程是:“第一测点至第二测点水平距离95丈,第二点至第三点水平距离90丈,第三点至第四点水平距离90丈,第四点至第一点水平距离90丈。总计面积为138亩5分,扣除空地及采伐地38亩5分,净林地100亩。”三角测量法则是依据三角定位的原理,选择林区的三个顶点,埋设标石,然后综合距离、角度和高度等因素,测算地面上森林的位置和高度,完成森林丈量。以1920年本溪县农户孟成昌、孟克会报领的矿洞沟地方森林为例,林务人员的记录为:“三角交会,呈多角形,计算总面积19方里223亩2分。”之后,林务人员会再结合测得亩数统计林木材积。在艾栢林报领国有林的案例中,每一亩地“实测平均得为5寸之树10株,合计为材积142.41立方尺”,100亩净林地的全林材积即是14241立方尺。

在完成森林测量的同时,林务人员会根据测量区域林木的茂密度、整齐度和品相等对相应国有林进行上、中、下等级评估。一般来说,评语为“林相整齐,生长良好,有经营价值”的森林为“上等”。本溪县的黄香峪、黄玻璃峪、白石砬子、大小错草峪和草河掌等处,兴京县的木龙沟、大北沟、马鹿沟和西乡通沟等处,以及桓仁县的大雅河林场都是评级为“上等”的国有林。本溪铁匠沟森林更是被赞为“树株丰富,储材饶多,整齐葱茂。虽山巅砬顶,尚少童秃,可谓森蔚参天”。“中等”森林与上等森林差距不大,如新宾砬子沟森林,其评语即为“树木茂密,成材颇多,故林相极为可观,照章宜列为中等”。“下等”森林则与“上等”“中等”相差较大,例如,新宾县署东边沟地方的国有林就由于“地均开垦,仅山岭存在树木,林相不堪入目”被调查人员列为“下等”。

从现有的评估结果来看,奉天林务局调查的国有林评级为“下等”的占大多数。有的国有林甚至已被砍伐殆尽,成为可耕种的林地。新宾县属外槽盆沟的国有林所在地即“平坦处已被砍伐殆尽,均作耕田”。而且,越是在森林评级中被评为“下等”的林区,就越有可能是开发成熟、生齿日繁的农业区和农业用地。森林评级的上、中、下等与垦务局的土地评级有时正好相反。林务人员在为商人杨公衡等报领兴京县署冰湖沟地方国有林调查时也发现,该地“放荒居久,居民视为农业障碍物,日事摧残”,“森林荒废已达极端”。这些农业开发较为发达而森林评级较为低下的区域被报领国有林,实则说明有相当一部分人开始迎纳由奉天官方构建的国有林体制。

另一方面,奉天官方也通过登记和发放国有林加强了对边疆林区信息的了解。总体而言,随着晚清民初粗放式土地放荒和承领活动的频繁,奉天“地势稍平、人所易到之处”的天然森林已被砍伐殆尽,仅深沟岗顶“尚有大树存在”。但是,经过林务人员探查,有的山顶森林,如本溪县署汤沟三岔子碾盘沟林场,仍被发现“生长茂盛,林相整齐,颇有天然美林志象”,值得继续经营。而且,很多地区已被砍伐的林木主要是百年以上的针叶林(如红松等),包括柞、桦、椵、栬、杨、柳和枹等在内的阔叶林品种依然有大量留存,并以10年至100年生树木为大宗。除林木资源外,奉天森林内还有丰富的山货,动物有熊、兔、狼、蜜蜂、野鸡等,植物有人参、榆菇、山茶、木耳、榛子、橡子和蘑菇等。这些信息连同国有林的林种、林龄、林相、面积、材积等,都被林务人员通过勘测调查得以初步掌握。

此外,国有林报领还有两周至一年不等的审核期。在奉天实业厅审核完调查材料并批准后,报领者就可获得为期五年的林业许可证。林业许可证又称“林照”,是林木采伐权的许可凭证,不包含林地的所有权。林照为持有者提供在特定时期内采伐国有林木的权利,同时也要求持照人履行缴费义务。按照国有林发放规定,对于有资本和有意愿采伐林木的中华民国公民,每位报领者可以申报200方里以内、承领期限不超过20年的国有森林。承领国有林的费用包括:每10方里100元的勘测费、50元的林照费、每年10元的验照费、每10方里200元的保证金和50元的转让照费。对于每根进入市场售卖的原木,林务局还要按木材市场售价的百分之八分别收取山分和木植票费。有学者估算,报领一处200方里的国有森林,其照费及勘测费合计约为4000元左右。

据笔者不完全统计,自1915年至1930年,在奉天林务局登记的国有林共有122条。其中112条是国有林首次报领登记,6条是国有林续报记录,4条是国有林转让记录(见表1)。这些报领国有林的活动主要涵盖奉天东部的11个县。其中,本溪、兴京和凤城是国有林报领较为集中的三个地区,报领面积从80亩至200方里不等。本溪国有林登记数量最多,达70次;兴京有18次,凤城有6次。其余国有林报领活动则散见在桓仁、通化、金川、宽甸、抚松、安图、柳河等县。需要注意的是,报领较少或零报领并不代表该地区没有国有林,有可能是当地民众报领意愿较低甚至抵触报领所致。

整体上来说,奉天省的国有林经由林务局的发放调查后受到了较多关注。从奉天林务局登记的数据来看,国有林报领者几乎来自普通民户至政商精英等各个阶层。1929年,还有一位登记为“民妇王屠氏”的妇女报领了新宾县署东边沟地方国有林120亩,并得到农矿厅(实业厅于1929年改组为农矿厅)批准。1924年,东北矿务局总办王正黼也以“张学良代表”的名义在本溪大、小夹砬子报领了11方里的国有林。截至1929年,奉天国有林面积已高达约155.2万亩,远远高于同时期的公有林(18700亩)和私有林(311669亩)。

某种程度上,奉天省被登记的“国有林”构成了特殊的森林主权空间。由于报领国有林需提前缴纳一笔不菲的保证金,本地农户多在村保的带领下共同集资,然后以村庄的名义报领。农户和村保等集体报领某处国有林成功后,通常会在本村成立采木公司,一面雇佣木把,尝试集约化伐木造材;一面在所承包的国有林中设立关卡,向入山伐木者收取采伐费用。据记载,自奉天发放国有林后,累计有本溪县的强本公司和辽中公司、桓仁县的振兴林业公司、兴京县的昌新公司、抚松县的松江公司、柳河县的样子哨林业公司等向林务局登记报领国有林,它们的主要业务都是采伐和出售本地林木。另外,沈海铁路公司、本溪湖煤铁公司也出于对枕木、矿井坑木等业务需要报领了多处国有林。这些农户和公司的经济活动在相当程度上抵制了日本对中国森林主权的侵害。

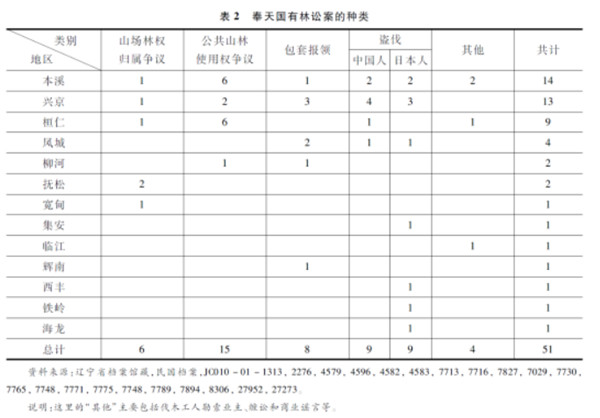

相较于官方而言,奉天民间对国有林制度的认知和接受其实是一个渐进且不均衡的过程。结合奉天民户的总体数目看,主动参与国有林报领者只是少数,相当多的个人和群体仍然对国有林制度存在误解或抵触。加之一些不法之徒借国有林发放之机从中渔利,奉天国有林自推行之后便逐渐引发了一系列有关林地和林木产权的纠纷和讼案。据笔者调查所见,奉天省林务官员自1915年至1928年共记录了约51次林权纠纷。(参见表2)其中大部分冲突在林务局的调查调解下得到解决,但仍有10个案件进入法律诉讼程序。

根据表2可以看出,“包套报领”是这一时期比较多发的一种林权纠纷。所谓“包套”,是指报领者将他人地照四至以内的森林包套进自己的国有林申报范围内。这种包套既包括空间上的包套,也包括跨代际的包套。在国有林推行初期,由于大部分奉天民众报领意愿较低,包套报领多源自外地商人,本地民户基本是利益受害方。之后,一些本地民户习惯并熟悉国有林报领程序后,基于奉天东部地广人稀、林木交易有利可图,也萌发了利用自己十百亩地的地照要求册地周围数十方里国有林的企图。部分农户被拒绝后,仍以“包套”之名控告和阻挠他人报领自己册地周围的森林,该行为被林务官员视为“缠讼”。

除“包套报领”外,这一时期另一种较为多发的林权纠纷是“非法伐木”。按照奉天官方规定,国有林的采伐权需要经林务局登记、勘察、上报和给证后才能正式生效,一般时间为几个月至一年不等。理论上,在国有林照未下发前,林木仍属于国家所有,报领者及其他民众的任何伐木行为都会被视为“盗伐国有林”。然而,很多民户常年习惯于在公共山林中自主樵采,他们并不清楚何处公山已被登记为国有林。所以,当他们依据往常习惯入山采伐时,极有可能会触动官方或他人的林木权益,进而被报官认定为“私伐”或“盗伐”。

另外,根据《东三省国有林发放规则》和《森林法》等规定,只有中国民众才可以报领和采伐国有林。然而,奉天的日本商人为获取修筑铁路和开矿所需木材,往往会暗地与某些民户达成协议,由他们出面报领国有林,然后再将采伐的林木转手给自己。这类交易一般较为隐秘,但有时也会因利益分配不均,或同行眼红收益、争当日人供应商等被告发。最终,相关报领人都会以“盗伐”论处。这些纠纷和讼案的发生并不因为同类案件的审结而告终止,而是在时间上具有一定延续性,是以深刻影响了奉天的森林产权和社会秩序。本文将重点结合天然林木所有权纠纷、公共山场使用权争议和跨代际、跨区域包套报领国有林等方面的典型案例,来论述这一时期奉天林权争讼的复杂面相。

(一)“林地分离”与宽甸等县的山场林木权属争议

前文说过,奉天省的森林主要集中在东部,该区域地形以崇山峻岭居多,基本不适宜农耕,因此当地民户大多在田地周围开辟山场,以“种柞养蚕”和“养参”为业。在传统地权习惯下,农户通过地照和山场捐税凭证即可获得山林私有产权。但是,根据民初国有林的相关规定,山场森林多为天然,并非完全由业主自种。地方政府在推行国有林制度时,难免会与这些民户产生冲突。1919年至1921年间,奉天省集安、宽甸、本溪、兴京、桓仁等县保长和农会负责人向奉天省实业厅提出的三轮请愿即凸显了这一矛盾。

根据现有资料来看,请愿冲突始于宽甸县居民拒绝支付林务局要求的国有林管理费。1919年10月,奉天林务局官员赵德懋前往宽甸县八河滩保、四平街保等八保征收林务费,结果遭到各保保长联合抵制。保长们认为,本地农户既已缴纳粮赋和蚕茧税,理应享有山场森林的所有权;进而言之,本地山场属于私有林而非国有林,村民没有义务支付国有林管理费。民户乔万富、黄宝山和唐乃福等也联名向实业厅申诉,表示“山场既经民户领有剪照,种柞养蚕,历有年所,是其界内林木应为民有,已无疑义”。集安县长成友善亦回复省林务局称,当地山林“大率毗连已垦地亩,在民间以为既经纳课,则山场当兼括在内,据为己有,相习成风”,肯定了当地农户对其土地周围森林的所有权。

然而,赵德懋对宽甸县保长们的观点却不以为然。他指出,东边道的森林在当地移民到来之前已经存在,根据政府对国有林的相关规定,该处森林自应归国家所有,民户理应支付相应的国有林管理费。而且,他还要求宽甸八保所有农户尽快前往林务局办理国有林报领手续;若三个月内未能完成申报,林务局将开放山场内森林供他人报领。此举激起宽甸县村保不满,他们很快联合邻近的桓仁县、本溪县和兴京县农会代表上书实业厅,要求“民有林场延长优先权期限并恳免收民有林管理费”。

宽甸等县纠纷和请愿发生后,奉天省议会曾启动“国有林政策修正案”,考虑承认山场森林私有,并免收私有林管理费。但奉天实业厅长谈国桓坚持实行“林地分离”,并回复宽甸县保长称,“不能以执有‘地照’即可谓‘林权’‘地权’均已兼得”。时任奉天督军兼省长张作霖则直接终止了奉天省议会关于“国有林政策修正案”的讨论,并就“林权”独立性发布特别声明。他表示,“‘地上之林’与‘地下之旷土’对应之关系一也;取得土地所有权与取得林产所有权,截然两分,毫不相涉”,“为法理事实所共许,向无问题之可言。若如该民等之主张混‘林地为一’,谓‘领地’即包括‘领林’,然则地与矿藏何必分而为二,‘领地’独不能包括‘领矿’耶?准斯以谈,是该项条文并未错误,毋庸一会修正”,同样强调了林权与地权分离的合理性。

1921年11月,奉天省政府发布训令,明确说明土地报领(放荒)与国有林报领(放林)“绝不兼容”。该训令称:

“放林”与“放荒”既各有独立之条文,各具不同之手续,则“荒地所有权”与“森林所有权”,亦当然纯系两事。盖领林者如愿领荒,须另遵领荒规则办理,不能谓取得“林权”即取得“荒权”;亦犹之领荒者如愿报林,须先遵领林规则办理,不能谓取得荒权即取得林权。奉省大片森林,大段荒地,所在多有,只以人民狃于习惯,昧于法令,或仅持林照而认荒地为己有,或仅持荒照而误以森林为应得。一旦为他人报领,则又以优先占有等名词藉口起而讼争。争之不胜,又往往蔑视国权,押借外债,藉图抵制。究其结果,有“林权”者仍绝对不兼“荒权”,有“荒权”者仍绝对不兼“林权”。

这一训令完全否定了东北地区自晚清放荒之后形成的报荒传统和地权习惯,其实质显然是以林权独立为由为奉天省推行国有林政策背书。这也意味着奉天在行政管理的角度不再承认“管业界内”的林木私有产权。尽管奉天省实业厅根据村保请愿,将东边道农户报领山场国有林的优先权从三个月延长至六个月,但国有林制度的推行已不可逆转。然则以行政命令强制将农户私有土地上的天然森林收归国有的做法毕竟缺乏足够的民意基础,国有林的推行在相当长的时间内仍伴随着“民告官”的拉锯以及一系列村民之间的林木争控纠纷。

(二)“林地分离”与桓仁县的公共山林使用权争议

奉天国有林制度实行的林地与林木权属分离,也引发了一些地区的公共山林使用权争议。在该制度推行以前,奉天的公共山林一般任由其周边民众无偿使用,许多无业民户可以在公山中开荒辟地、烧制木炭或采集林产品以维持生计。但是,根据国有林制度的相关要求,公共山林一旦被识别为非自种森林,就可以作为国有林开放给个人或集体报领,并且不再为无关民户无偿提供林产品。一些习惯于依附公山生活的无业民户因此受到冲击,进而与报领者产生争端。桓仁县振兴林业公司与当地民户汪德春等人的林租纠葛便是较具代表性的案例。

1918年,桓仁县部分士绅集资18000元,以该县知事兼承审员高素堂的名义,报领了当地昌乐保、胥乐保和衍乐保三保及大雅河流域林区共190方里的国有森林,并成立振兴林业公司。之后,该公司即依据相关规定限制林区准入,并要求进入其承领林区使用森林的民众支付相应“林租”。林租内容为:采取薪柴,每丈抽租两尺;砍伐芸豆架木,每1000根抽收200根;伐木具体费用另算。这样就剥夺了周边民众对该林区的无偿使用权。

在经济利益受损的情况下,一些民户陆续向桓仁县署和实业厅发起申诉,要求振兴林业公司退回所占山林。桓仁县民户汪德春、李德贵、赵余田和黄德禄等则以“套报”和“捏报”为由,控告高素堂等人相互勾结,违规报领桓仁县全境森林。对此,振兴林业公司的发起人辛友山、袁思诚、成思汉、高从文、孟芳邻等向奉天实业厅提供证据,说明他们报领森林“原为防止外人觊觎,谋地方公共利益起见”,并指责赵余田、李德贵等人为“无业游民”,向来在公共山林中“焚林辟地、私种罂粟、勾通外人、燃烧木炭”,因为林业公司阻碍其种植鸦片谋利,遂“缠控不休,信口雌黄”。此后,振兴林业公司在林务局的支持下得以继续营业,该案件以李德贵等人撤诉而告终。

依据奉天省国有林的相关规定来看,振兴林业公司报领公共山林的“无主森林”自然是合法的。李德贵等人使用“违规报领”的理由对振兴林业公司发起控告,也意味着他们在一定程度上已经接受了林地与林木权属分离的森林产权机制。所以,振兴林业公司最终得以胜诉似乎在情理之中。但要注意的是,类似振兴林业公司的报领者和林企负责人大都属于地方上有权有势的士绅阶层,他们往往可以利用“信息差”等优势,抢先报领国有林,实现对地方山林开发权的垄断。普通民户则难免沦为被收取“林租”的对象。桓仁县士绅佟宝泉曾指出:“桓仁境南区山岭绵亘、平坦地少,人民悉仰树木为薪且藉以谋生,令所有森林均被据为私有,则此后一材一木人民亦无权取用,即在各人册地四至内者亦不得自由砍伐,长此以往,人民之生计尽矣。”毫无差别的国有林报领行为实际上削弱了公共山林在维护地方社会秩序中所扮演的角色,严重冲击了底层民众的生计,进而影响了地方社会的稳定和发展。

(三)跨代际林场报领争议:郝教芳等涉庙产森林纠纷案

由于国有林的报领牵涉到较为复杂的认定过程,林务局在办理相关登记时难以做到完全无误。特别是对某些历史遗留问题的处理(如清朝证照的认定),官方文件中也没有明确的规则可循。这就给一些“狡黠之徒”跨代际报领他人册地内的森林留下了可乘之机。本溪县郝教芳控诉鄂全印等人包套林地一案即体现了这一问题。

据相关资料记载,郝教芳系1895年出家,在凤城县鬼王庙皈依道教,并于1908年出任该庙下院三关庙(也作三官庙)住持。他与鄂全印、鄂桂森等人的林场纠葛,即集中在鄂氏祖先捐赠给该道观的、位于本溪黄药峪的一处森林。按照郝教芳的说法,1804年,道教信徒祁姓先人牙令阿和鄂姓先人木龙阿各赠予鬼王庙30亩土地,共计60亩,以“捨书”为证;1827年,该土地由鬼王庙分给三关庙管业。其后,三关庙历任方丈均投入金钱和时间在该土地上种植森林,同时,“庙内一切花销全赖此森林,历年纳课有粮领为凭”。该土地及森林自应属于三关庙。

然而,郝教芳却发现,鄂姓家族后人鄂全印和鄂桂森在国有林制度推行后已经以“祖遗”为由报领了其祖先捐赠的林地。而且,早在1914年奉天行署发布“民国新契纸”时,鄂全印等就将所涉林区写入了新契,以代替旧有地照,从而扩大了其地产四至。由于清赋官员未能查实鄂氏先人的捐赠行为,鄂全印等申领的新契获得批准。鄂姓后人借此取得了对三关庙相应林地的所有权。

面对郝教芳发起的指控,鄂全印等人假借换领新契占有三关庙林地的做法显然已无法立足。但鄂全印和鄂桂森等仍辩称,“地虽施舍该庙,然地上森林并未施舍” ,试图利用奉天国有林制度中的“林地分离”原则,争取到对地上森林的优先报领权。为此,郝教芳特意指出,鄂姓祖先赠予土地上的森林是历代寺院方丈亲手所植,根据《森林法》等相关规定,自种森林不属于国有林的范畴,鄂全印等无权报领。之后,经过官方调查,该森林最终由奉天农矿厅判定归郝教芳承领。在此案中,鄂全印等人以“林地分离”为由争取森林报领权的做法看似无赖,实则暴露了奉天国有林制度在推行过程中认定较为宽松的漏洞。若非郝教芳的自种森林说法被农矿厅采信,涉及鄂全印等人在没有合法地契的情况下抢先报领国有林应如何处理,可能会相当棘手。

(四)跨区域林场报领争议

奉天国有林开放且宽松的报领规则往往还会引发跨区域的林权纠纷。1926年初,外地商人田治野带人前往兴京县大北沟村砍伐自己报领的国有林时就遭遇了暴力抗阻。究其原委,田治野等人曾经于1918年向奉天林务局报领兴京县大北沟一处约62方里的国有林并获得批准,但大北沟村村民在1919年也推举本地公会的吴文琪代表该村报领了同一块森林,而且吴文琪还持有村中册地的地照,按照相关规定可以优先报领田治野所报森林中的20方里。为解决这一问题,林务局将田治野所报森林中的20方里拨给吴文琪,其余42方里划给田治野,并于1924年为田氏换发了新的林照。然而,吴文琪坚持认为,自己作为大北沟村村民,理应享有村内册地及周边森林的全部报领权,要求林务局将其余42方里一并发放给本村村民。该要求被林务局拒绝。时任实业厅厅长张之汉也表示,村民不能以“数十百亩田地执据”要求“数十方里之面积”;田治野报领在前,理应获得其余42方里的国有林。但相关说法并未说服吴文琪等大北沟村村民,于是便导致了之后的流血事件。

据相关档案记载,1926年2月22日,田治野的经理人李兴周在兴京地方警察的陪同下再次入山开采。但大北沟村随即“啸聚400余人”,将李绑票,“吊打遍体鳞伤,扣留不放”,并以其性命作为威胁,向田治野要索1万元赎金。在此期间,田治野曾向兴京县知事求助,但李兴周还是死于当地。其后,田治野向林务局提起申诉,要求该局主持公道。实业厅厅长张之汉为此向兴京县发文,要求彻查此事,严惩带头村民,并继续保护田治野入山开采,“以肃林政”。但兴京知县苏显扬却表示,“难查首要为谁”,“当时群起而来,并无首从,纯系一种群胆并据”,仅仅同意将来“饬警甲保护商人入山开采”。该案最终成为一起无头公案。

从田治野一案可以看出,奉天民户在国有林制度实行后依然对本地森林的使用权保持着一定程度的地区性优势。一旦外地商人在某一地区报领和开发国有林的行为触动了当地民众的利益,就极有可能导致林权矛盾的激化,乃至引发群体性事件。事实上,兴京知县苏显扬自田治野与大北沟村村民报领森林的龃龉发生后即意识到这一点,所以他从开始时就试图支持本地民户的报领要求,中止田治野等人跨区域报领国有林的活动。及至流血冲突爆发后,他则一面推托对本地村民追究责任,一面承诺“派警护商”,其和稀泥行为的背后显然是出于照护地方社会秩序的考量。

也正因如此,各地方知县在处理跨区域报领国有林纠纷时,往往会尽量照顾本地农户的利益,避免可能引发的冲突。1927年,沈阳人赵赞三在实业厅报领本溪县上、下卧龙沟多处森林近1150亩,与本溪人刘海和刘永在1926年报领的105亩荒山存在部分重叠,本溪县知事白尚纯即直接撤销了赵赞三对所有森林的申请,并邀请该处森林附近的民户刘海、刘永、徐永山进行续报。针对赵赞三的申诉,白尚纯解释称,“赵赞三系沈阳县人,居住隔县,相去太远,自无检报本溪上、下卧龙沟两处荒山权利”,该处森林“即有浮多”,“应归徐、刘两姓自己续报承领,以昭公允”。赵氏的报领最终被驳回。

有意思的是,原来由赵赞三报领的森林转由本溪刘氏兄弟续报后并未实现全部报领(刘海150亩,刘青350亩,刘永245亩)。这实际上揭示出奉天的国有林制度在地方县区推行的两难困境。依据国有林的报领规定,奉天对报领者并无户籍限制,凡中华民国公民,都可以自由报领任意国有森林;只是林地实际占有者享有三个月的优先报领权。这也是促进国有林开发的一种可行性路径。然则,基于传统社会根深蒂固的森林使用习惯和维持地方社会稳定的需求,奉天国有林制度的推行不免就大打折扣了。

结 语

整体而言,民国北京政府时期奉天国有林制度的推行实际上对该地区以森林为主要经营对象的社会、经济和环境秩序进行了重塑。自晚清以降,经过多次“荒地民有化”和“官地私有化”等土地产权形式的变革,东北民间的土地私有制已经取得了较大发展。作为一种荒地类型,大量林地由农户在垦务局或清丈局报领或购买而转化为私有化;林木的所有权则自然地包含在林地的所有权之内,地照或剪照等都可作为林权的凭证。然而,民国北京政府时期制定的国有林相关法规却解构了“林地与林木合为一体”的林权机制,将天产林木的所有权从过去整体的森林产权中单独析出并国有化,造成了新的“国有林权”,从而使得奉天官方实现了对森林资源的专门管理。这也是近代中国林业转型的一条重要路径。

从国家的视角看,在日本等列强持续侵夺东北资源的情形下,边疆森林国有化是民国北京政府试图减缓利权外溢、重建中央权威和加强边疆控制的一次重要尝试。这一时期,中日合办鸭绿江采木公司已经控制了奉天森林资源最为丰富的鸭绿江右岸地区,满铁和关东厅也分别控制了“南满”铁路沿线和关东州的森林。面对日本殖民势力的压力,北京政府和奉天官方对国有林制度的设计,一方面契合了东北地区天然林储备丰富的自然特点,将过去边疆森林管理隶属于单一地权系统的情形,转变为森林管理和土地管理并行的二元结构,实际上加强了对奉天森林的管控,成为一种新的边防战略。通过推行“报林”与“报荒”两套系统,中央和地方也增加了较多财政收入,增强了自主发展的能力。而且国有林法规要求“仅中华民国国民”可报领国有林,也在一定程度上限制了日本商人对中国东北的渗透,减缓了利权外溢。另一方面,北京政府在东北地区推行国有林制度,也是国家层面试图在东北建立集中化管理的一次尝试。虽然北京政府的中央权威和势力范围最终未能完全覆盖东三省,但国有林的名字和制度一直保留和延续下来,成为地方的基本林政。作为现代国家建构的一环,北京政府通过在东北地区设立现代林业机构、开展森林调查、配备林务人员和发放国有森林等措施,强化了国家力量对奉天地方建设的干预。北京政府和奉天行政公署借助推行国有林,也加强了对边疆林区的管控。

但是,从一般民众的立场看,中央和奉天推行的国有林登记与发放却更多是国家强行制造的林权细分和林木权属剥夺行为,侵犯了他们的切身权益。通过对奉天林业讼案的梳理,我们可以发现,由于天然森林在奉天东部的大量分布,当地普通民众以往所拥有的土地财产实际包含了林地。以往本地民众获得森林产权,只需在垦务局报领和缴纳粮赋,即可获得完整林权。但新的国有林制度要求拥有天然林地的民众除了向垦务局报领外,还要向林务局再次报领。国有林的“二次报领”,实际剥夺了本地民众自晚清以来享有的私有山场林木所有权和使用权,加重了民众的经济负担,等同于变相的增税。

同时,国有林权的重构也制造了新的盗伐罪名。以往的林木产权,无论天然还是自种,都包含在土地所有权内,拥有林地产权即拥有土地之上的林木产权。然而,新的国有林法规将天然林木单独析出和国有化,导致了私人土地上林木产权被国家收走,从而引发了大量“民告官”的争端。奉天行政公署和林务局的应对方式是发布政令,反复强调“荒地所有权”和“森林所有权”的分离,并制造新的“盗伐国有林”罪名,强制民众接受和付费。一些村民常年习惯于在公共山林中樵采,他们并不知道某处公山已被登记为国有林。但由于国有林法规要求,任何未经林务局批准的砍伐天产林木的行为都是“盗伐国有林”。因此,当村民像往常一样入山采伐时,会遭遇被他人报官,并被认定为“盗伐”的情形,从而引发纠纷。此外,国有林法规对报领人国籍的限制,其初衷是为了减少日本商人的渗透,但很多民众在与日商的木材生意中获利颇丰,导致他们不惜冒着“盗伐”罪名,继续为日商供应木材。盗伐案反而越来越多。

对普通民众而言,国有林权(实际为天产林木的国有产权)的生成和法典化,消灭了传统社会中“公山”“共有山场”等多元化森林产权存在的可能。在新的国有化视阈下,“公共山林”往往被认定为“无主山荒”,进而被林务局收归国有并开放给他人报领。这就破坏了中国传统社会中“无主山林”所承担的社会救助和缓冲功能,扰乱了原有的产权和社会秩序,严重影响了底层民众的生计。国有林报领的制度漏洞,如“先到先得”的报领原则,还容易引发本地人与外地人的暴力冲突,进而加剧林务局官员和地方知县之间的紧张。

此外,矿山、铁路和建筑业的发展对木材的需求激增,林木资源变得空前重要。巨大的林木市场带来了林木产品与非木材的林产品之间价值秩序的变化,也间接助长了大规模的森林采伐和破坏的发生。这一时期,奉天林木的价值逐渐高于人参、蘑菇和药材等传统林产品的价值,吸引了众多民众报领和伐木。据记载,至20世纪30年代,奉天东部的红松、鱼鳞松等名贵原生天然林就被砍伐殆尽,只剩下杨桦林、杂木林等次生林和人工林。然而,大规模的伐木破坏了人参、药材生长所需要的森林环境,导致许多参农和药农被迫改变其土地经营方式,从而引发了森林生态环境的系统性变迁。

总的来说,近代东北森林产权的重构、析出与国有化,为全球环境史研究提供了与众不同的边疆森林史视角和路径。在以东南亚、北海道等历史上殖民地为对象的环境史研究中,国有林制度的创办方是外来的政治势力。他们在原住民的土地上,通过科学化的勘测、制图、调查等森林治理技术,对原住民及其森林环境进行重新分类、定义,然后将其整合进殖民国家的林业政策中。在这些研究中,国有林尽管是殖民制度的产物,但往往被赋予一种统治理性,忽视了原住民和被统治者的能动性。奉天国有林制度的制定和实行显然与上述情形有所不同。清末民初,经过移民实边等政策的推行,奉天已经形成了较为稳定的汉人移民群体,从晚清开始的土地清丈和荒地招垦也奠定了奉天地区土地私有制的基础。对民国北京政府来说,国有林制度的推行既是抗衡外来殖民压力的森林策略,也是自上而下建设现代国家的一环。比较而言,日本在其殖民地强行推广森林国有化,是变相剥夺本地原住民的森林所有权以实现帝国扩张,强调林地和林木都收归“国有”。美国推行的“国有林”也是将印第安人属地之外的林地和林木一并收归联邦政府所有。但是,奉天国有林制度的推行则是通过“林权细分”的方式,将无主荒地、天然林地和其他林地中的天然林木编为“国有林”来抵制外来势力的入侵,进而在维持原有土地所有制的基础上改变了森林的权属关系和管理秩序。这无疑为我们理解全球环境史提供了一种新的视角。