作者李喆,华中师范大学中国近代史研究所博士研究生

内容提要

抗战时期国民党军部队生存境况恶劣、士兵营养不良,副食不足的影响至为关键,而重庆卫戍区的情况则是其缩影。受补给方式、地区物价等因素影响,重庆卫戍区驻军的副食获取出现很大困难。为此,基层官长只得频繁就地接洽副食补助,军政当局则出台征购办法并组织代办所、补给委员会等供应机构。不过,各方对策多未能解决问题,强取柴菜、变售图利、施暴勒索等军队扰民行为时有发生,这对驻地军民关系造成不同程度的冲击。回看当局对策,其“地方化”改革取径未尽合理,而抗战末期将副食纳入后勤补给的尝试虽合乎理想,却难以完整落实。在物质供应得不到保证的情况下,各地部队对民众的滋扰很难避免,但重庆卫戍区所呈现的严重事态,也与当地特殊的军情、社情有关。

关键词:国民党军 副食 军风纪 军民关系 重庆卫戍区

1939年3月,职系陪都军事防卫、治安维护的重庆卫戍总司令部成立,以刘峙为总司令,其辖区范围最大扩至渝市周边17个县,并以市区及毗连的江北、巴县为内线,以渝市东北的长寿—涪陵、东南的綦江—南川、西北的璧山—铜梁为外线,集中部署军队,其中尤以内线驻军为多。辖区内经常驻扎的步兵师及补充兵训练处(以下或简称“补训处”)有6—8个,另有大量机关直属部队、监护部队、师管区部队等。相对于前、后方的其他地区,卫戍区位于中央政府统治的心脏地带,受到蒋介石等高层的直接干预;区内部队构成复杂、军纪问题突出,具有一定典型性。此外,卫戍部形式上对驻军纪律较为重视,其档案中集中保留了与驻军违纪问题相关的文书,为深入考察提供了必要的基础。

在军队的战力构成中,后勤保障是直接而重要的一环。官兵与马匹的日用饮食,即所谓“粮秣”,是军队后勤保障的重要内容。其中官兵饮食又可细分为主、副食等。根据抗战末期颁定的《战时陆军暂行给与规则》,官兵的“食品定量”分为“主食”与“副食”两种,其中“副食”包括菜蔬、肉类、豆类、花生、油、盐,以及炊事所用的柴、煤等燃料。本文所述的“副食”,也沿用当时的划分,将燃料计入在内。油菜肉豆关系营养甚巨,柴、煤缺乏则只能吃生米,副食在官兵日常生活中的重要性不言而喻。

全面抗战时期,国军部队在主、副食补给方式上存在差异。主食方面,战事爆发之初,其补给方式历经调整,但自1940年初实行粮饷划分、军粮公给以后,各部队之主食多由后勤机关发放现品。就副食而言,至1944年4月以前,长期实行发放副食费代金,部队自行采购的方式。代金制下部队所得直接受物价涨落影响,这与主食发现品、供给较稳定的情况有所区别。1942年军委会曾请司法院解释,基层官长将士兵余粮出卖用以补济副食费是否构成犯罪,这说明现实中或确有“以主补副”的现象。为进一步说明部队副食费何以不敷使用,首先应厘清相关费用的制定情况及其额度变化。

战时各地国军的副食费标准主要由军政部制定。该部通常于每年年初发布《给与规则》,规定官兵薪给及部队各项经费的额度,并依据情况在年中改定相关标准。此外,蒋介石对此也有所干预。1941年6月,蒋手令军政部部长何应钦,要求“前后方各部队,其副食费应设法增加……且其副食必须有相当滋养,使新兵不致因营养不良而体力日衰”。对此,军政部迅速反应,电告各部队从7月起“每人每月增加副食费二元”,随后又将具体的待遇改善办法呈送给蒋,获其批准。在这次决策中,军政部提出按照不同区域物价水平分级发放副食费的办法,其中以川、康、滇地区标准最高,增加额度为4元。就卫戍区而言,驻渝市周边各县按四川省标准,市区部队则在此基础上又有所追加。截至1945年7月,卫戍区部队副食费标准历经多次调整(见表1)。

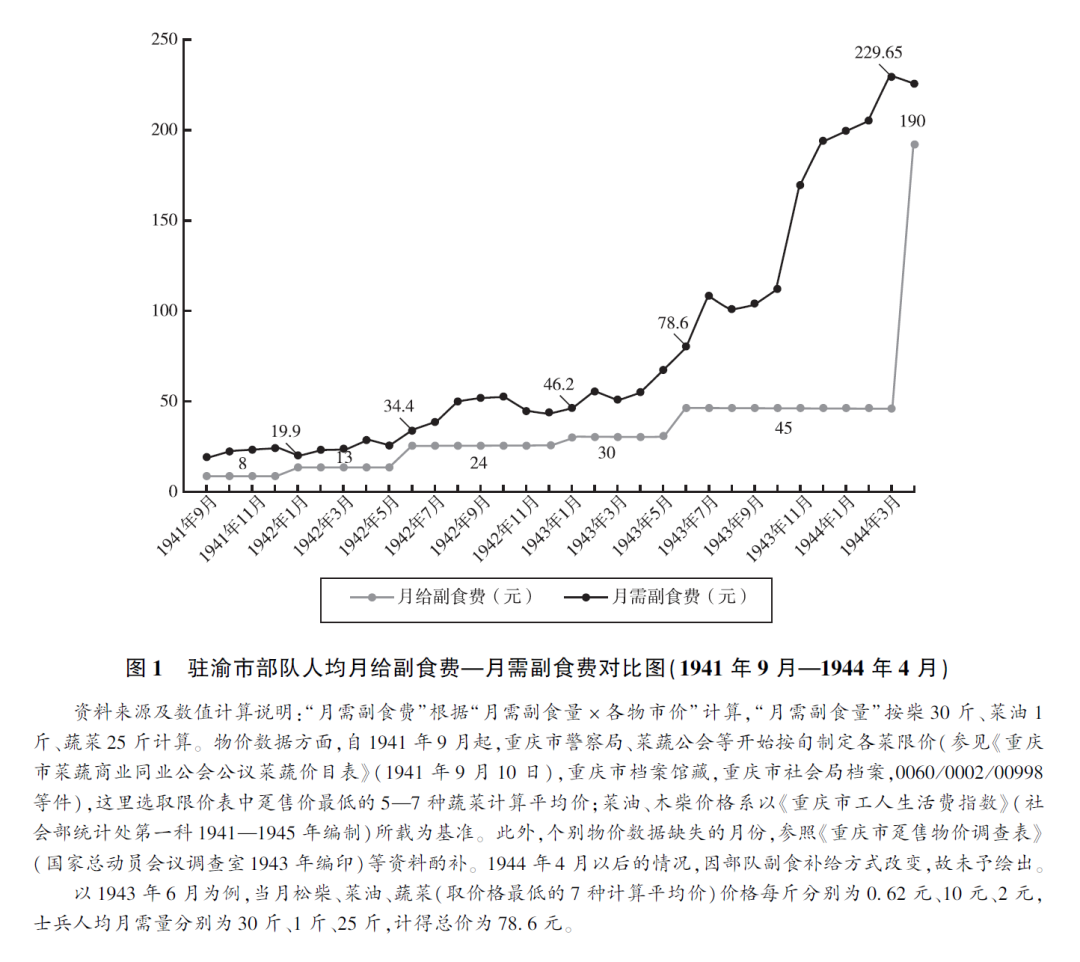

依据征购办法中的副食定量,结合相应物价数据,可得驻军实际所需副食费额。考虑到重庆市区1941年以后的各项物价资料较为完备,故以该地为例,计算驻渝市部队月需副食费,并与驻渝市部队月给副食费对比(见图1)。

与物价高企的渝市相比,县区驻军的副食费使用虽稍显宽松,但同样难以敷用。以卫戍区外围的长寿县为例,1941年7月第八十八师驻县整补时,因副食费等“与当地行情不敷甚巨”,不得不人为评定低价,以保障需求。类似现象自1942年以后更加常见,驻县之部队及军事机关纷纷要求地方“优待”副食。1943年陆军第十一医院致函长寿县政府,称物价自当年12月以来已跳涨一倍,所发副食费在购煤以后,“即便最粗恶之菜蔬,几亦无法办食”,新旧伤患的生活极度清苦。事实上,在战时卫戍区各地驻军的呈报中,副食费低微的陈述屡屡出现,近于老生常谈。

当然,上述情形主要存在于普通士兵,就官佐而言,由于有较高的薪俸及战时生活补助费,可以补济副食。而作为军队最大基数的士兵不但无是项补助,且薪酬较低、支配紧张,副食费不敷的影响颇为严重。在此情形下,部队只能采取其他办法,甚至是不正当的手段来维持士兵生活。

由于战时副食费缺口长期存在,卫戍区基层部队不得不自行应对。与此同时,军政当局亦有针对性措施,用于改善部队的副食供应状况。

前已述及,部队副食费问题约自1940年中期开始趋重,但国军饮食状况的不佳则由来已久。1937年的一份调查显示,“军队中之膳食,多系一饭一菜……其最大之缺点,系其蛋白质不良,其量亦不足,故时有水肿病及贫血症发生”。全面抗战爆发后,相关情况引起高层注意。1939年12月,蒋介石指示何应钦:“近来前后方各部队与军分校之伙食徒贪便宜,以致营养不足,体力衰弱……各军校分校与驻军应自养鸡猪牛羊,自种蔬菜、豆类等副食。”蒋介石将士兵伙食不佳、营养不足归结为“贪便宜”,表示他尚不打算提高部队待遇;其开出的解决方案是由驻军自产副食。据此,军政部出台《副食品自营简则》,在前后方推行。就其内容来看,该办法并未对自营所必需的场地与经费做出安排,同时强调自营属于业余活动,“不得因此妨碍其职务及教育”。也就是说,部队的自营活动缺乏实际保障。1944年9月,卫戍区曾对渝市附近3支驻军的自营活动进行调查。结果显示,官兵因日常勤务繁重,对生产事业不甚积极,只有编制草鞋一项较为普遍;至于种菜、饲畜,部队实施不多、成绩甚微。而卫戍部在当年8月给蒋介石的报告中更直言,部队的自营活动受制于园地、人工、肥料等问题,鲜有多大补助,“因而转取于民,影响纪律”。

卫戍区副食自营活动的实施结果,显示出由部队自我保障的困难。在此情况下,部队官长多将目光投向地方,试图通过与驻地官员会商接洽,取得副食补助。围绕副食特别是菜蔬一项的军地交涉,约在1942年以后普遍出现。由于当地驻军多以营、连为单位,分散于各乡镇或城郊,故此类接洽也多在营、连官长与乡镇公所之间发生。以江北龙溪乡为例,1943年前后派驻该地的5支部队均曾提出过柴菜要求。就补助的具体方式而言,一般由驻军依据副食费额度,评定较低的柴、菜价格,在取得乡公所承认后,会同保甲人员采购或由乡公所代购转交。城镇驻军的副食则通常由菜蔬公会等商业组织负责代购。显然,无论具体操作方式如何,部队根据微薄的副食费所定价格只会大幅低于市价。例如1943年9月,渝江师管区某团与巴县人和镇协商补助事宜时提出:“本团燃料近改烧煤后,士兵副食费所余无几,实感不敷。拟请将士兵常用佐食之冬瓜、南瓜、藤菜、绿豆芽、毛白菜等菜蔬,按市价以四折售与,其余以五折售与。”此外,很多情况下驻军甚至并未支付任何价款。据人和镇1944年呈报,该乡供应第六十六军新兵大队等3支驻军柴菜,“殊各队主管人员对于此项代金置若罔闻、毫不提及,以致职所碍难过问”。

可以想见,对驻军层出不穷的“代购”“征送”要求,乡镇方面自然感到为难。但大军临境,若不予“优待”,难免出现士兵下乡强买、闾里不宁的后果,故其大多接受驻军需索。以卫戍区东南防守要地綦江为例,据笔者统计,1943—1945年散驻该县各乡的第九十三军、七十五军及青年军第二〇二师所属各部,几乎均以低价得到过驻地的柴菜乃至肉类供应,承担供应的乡镇至少有24个,约占该县乡镇总数的60%。大体而言,綦江县可能是战时卫戍区供应驻军副食最多的地区,乡镇行政人员对驻军表现出相当程度的配合。然而,长期、大量的供给也令地方民力无以为继。据綦江县北渡乡公所呈报,该乡自供应驻军菜蔬以来,虽竭尽所能、任劳任怨,但仍不能按日送足;又因遭遇旱情、生产顿减,所有供应数额大幅减少,结果军方以数目不敷为由,自行下乡搜罗。事实上,对于军需副食特别是菜蔬一项,多数乡镇本就产量有限,一些种植仅以自食为目的,难以连续、大量供应驻军。另值得注意的是,在驻军庞杂的江北县、巴县一带,部分乡镇在承担供应后,仍面临各色军队骚扰,“一面应命征送菜蔬于本地驻军,一面仍有无符号军人四出强迫采取,劝阻无效”,结果该地对军方产生抵触情绪,拒绝提供任何供应。总的来看,在缺乏法令依据及物资调剂的情况下,驻军自寻副食补助并非长久之计。

尽管各部队的自发办法存在局限,但也提示了一种简便的解决途径,即由驻地负担副食供应。1942年12月,行政院颁布《战时改善军队生活征购食油燃料料豆麸皮马草办法》。该办法首次将副食中的食油、燃料两项纳入征购范畴,规定部队可依照上级评定的“征购价格”(系参照副食费额度制定),请求地方政府征购并供应副食。在副食费普遍低于相应市价的情况下,征购的实质是以低价从地方获取物产,从而增加了民众负担。应当说,上述办法的出台,很明显是借鉴了军粮征购的先例,但与军粮在战区、省区范围内分配额度、调度物资不同,副食征购并无具体的统筹安排,属于“就地征购”。由于各地部队多寡不一,就地方式既不能平衡各地负担,也难以调剂物产盈虚、避免供不应求。从该办法的制定过程看,各方对上述弊端有一定认识,但“现时交通不便,若凡征购物品,皆由省政府统筹,令各县平均担负,用意固善……实行必成问题”,故最终未作相应安排。不过,为照顾各地负担问题,当局仍规定了“资金平摊”的方式,即当征购价格与实际价格相差过大时,其差额得由省政府在全省各县平摊。

事实上,该办法很大程度上只是一种建议,仅就卫戍区而言,绝大多数市、县并未实际执行。这一状况直到高层干预后方有转变。1943年7月,蒋介石因接到四川泸县驻军“摊派马干”“滥伐燃料”的报告,颇感事态严重,指令何应钦,要求“中央驻川各部队,其所需之马干与燃料,应由中央设法发足……并严禁其就地摊派与砍伐树木”。军政部随即出台《驻川军需独立部队食油燃料马干采购办法》,规定四川省各中央军所在县(市),应由当地政府设置专门供应机构——军用物品代办所(以下或简称“代办所”),负责在全县“限价采购”食油、燃料、马干等物,以凭供应。根据上述办法,各县代办所成为征购的执行机构,同时也是统筹供应的主体,县境内各驻军所需,均由其调配供应。此种方式避免了负担集中在个别乡镇,只是与全省乃至战区层级的统筹相比,范围仍有限。不过,代办所的最大问题在于,其供应对象被严格限定为“驻川军需独立部队”,据此,卫戍区仅有九十三军、九十七军、第一补训总处3支部队在列,这与该区的驻军规模颇不相称,难以解决整体问题。

不难看出,四川省代办所的组设,确立了地方政府供应相关给养的固定职责。1944年2月,蒋介石召开第四次南岳军事会议,与会高级将领鉴于部队普遍出现的“目盲力弱、势难久战”以及“军风纪废弛”现象,提请中央增加副食费、改善士兵生活。以此为契机,军政部推出了一项新的补给制度,即在各战区、各省、重庆市分别设立“补给委员会”,各县设“补给分会”,县以下设“补给站”,负责筹集、转发副食等给养(以下统称为“补给会”制度)。从运行层面看,战区及各省所设补给委员会一般为指导、监督机构,实际负责征购与统筹的主体是县补给分会,与代办所并无区别。事实上,卫戍区各补给分会均为代办所改编而来。在供应对象上,“补给会”制度覆盖范围较广。以渝市补给委员会为例,其成立之初共补给重庆市区之师、团、营、连级部队45支,远超渝市代办所5—6支部队的供应规模。在供应品类上,“补给会”制度增加豆类一项,但与代办所一样,均不供应菜蔬。总之,新的“补给会”制度接续了代办所的“地方化”供应路径,可视作后者的“强化版”。

1944年4月起,相关补给机构开始在卫戍区组设运营。9月,卫戍部调查了受渝市补给委员会补给的3支部队。结果显示,有关机构大体能够按时按量供给食油、豆类、煤炭等物,但因折耗及官长克扣,仍有不足用的情况。此外,菜蔬未被列入补给范畴,所发微薄菜金“仅能购买劣等蔬菜二斤”,以致“各单位伙食营养太差,身体多甚羸弱”,个别驻军“伙食管理欠善,士兵面容均现缺乏营养之像,患病者占百分之七以上”。受此影响,士兵低价强买、乡间窃菜等现象时有发生。渝市的有关情况集中反映了“补给会”制度的局限,卫戍区其他地方也多与之类似。值得一提的是,由于征购价格远不及市价,卫戍区部分县产生了巨额赔累;且因“资金平摊”的规定过于笼统,迟迟得不到落实,以致各县负担呈现畸轻畸重的局面。1945年3月,各县补给分会陆续停止供应。

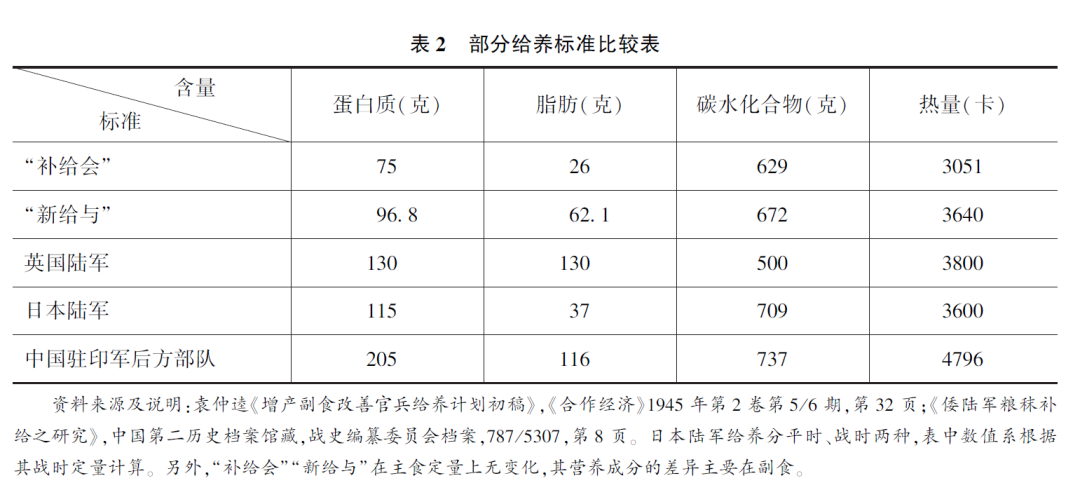

总的来看,至1944年底,军政当局在解决部队副食问题上进展不大,不过随着抗战末期一系列整军计划以及机构改组的实施,改革力度明显增强。1944年7—9月,蒋介石鉴于国军在豫中、湖南战场中暴露的严重问题,召开黄山整军会议,期间通过一项名为《提高官兵生活及解决副食马干案》的决议,计划每月增拨经费约17亿元,提高部队薪饷及副食费等。1944年11月,陈诚接替何应钦出任军政部部长,作为国民党内部颇为重视军队待遇的高级将领,陈诚对副食问题也有较多关注。此外,美方人员也在军食改革中扮演了重要角色。中国战区参谋长魏德迈(Albert C.Wedemeyer)根据美方军官报告,了解到西南一带部分国军营养状况恶劣,“食物是中国最重要的军事问题”。1945年2月前后,魏德迈三次向蒋介石等建议改善国军饮食,并提出由美国援助部分维生素药物。2月底,军政部正式颁布《三十四年度陆军给与标准》(以下简称“新给与”)。就副食方面看,“新给与”采取了前述“洛根口粮”标准,相较各类征购办法中的规定,其在营养成分上有较大提升,热量方面也接近一些先进国家的标准(见表2),可初步保证士兵的营养与体力。更关键的是,“新给与”废止了副食征购办法,规定由后勤机关(兵站)采购副食,供应部队现品;其不在兵站区域者(主要是后方)“发代金交由各单位商同地方政府平价购办,实报实销”。1945年3—4月,卫戍区宪兵部队、军委会警卫旅、十四军等开始实行“新给与”标准,除由渝市统筹各方供应肉、豆、花生等物外,菜蔬也以符合市价(每斤20—40元)的标准发代金。不过,“新给与”系分期推广,卫戍区部分单位至当年7月底尚未执行。

1942年7月,卫戍部特务团团长杨献文在一份内部报告中对区内驻军的扰民乱象予以分析,认为军队纪律的败坏,主要在于物价持续腾涨,而国家所发现品或代金皆不及实际需求量,官兵于不得一饱之际,“抢夺掠窃形状百出,风尚以兴,莫能遏之”。杨献文将部队扰民主要归结为“不得饱食”,反映了军方的立场倾向。与之类似,卫戍部在给蒋介石的整军建议中亦认为,“官兵待遇,均属低微,因生活困难,遂致服装不整、精神萎靡”;又因“副食费不敷开支,蔬菜燃料强由地方供给,或竟擅自砍伐民木,摘取菜蔬,以致军民感情恶劣,军风纪为之荡然”。该建议出现于1944年末,一方面印证了副食问题长期未获解决的事实,一方面也指出其后果,即发生“砍伐民木,摘取菜蔬”类违纪事件。

因副食问题而导致的驻军扰民,在当时较为常见,只是由于新闻管制等,相关事件少有曝光。不过,重庆卫戍总司令部作为区内各军的指挥中枢,其档案中保留了专门处置“估摘菜蔬、强伐竹木”类事件的案卷,主要内容包括:区内各地官民对驻军强取柴菜行为的呈控、军纪纠察部门的违纪情报、宪警方面的违纪报告,以及该部的批饬文书等。经笔者整理,各类呈报除经多方查证属诬控、误报者外,余计166件。其中单独涉及强伐竹木者48件,强取(或强买)菜蔬者55件,两项兼存者63件。从检举主体看,由地方官、民、绅所报告者计93件,可视为“民间呈控”;其他则为卫戍部及宪警方面的“官方查报”。这些呈报虽然难免有夸张或不实者,但亦为窥探驻军相关违纪行为的特征以及军民关系之实态提供了窗口。

就内容而言,呈控、查报大致有以下几种不同类型。有的是关于驻军单次强取柴菜行为的呈报;有的则称某一支部队在一段时间内多次违纪;另有一类呈报,描述的是近一段时间某地遭到不同部队骚扰的情况。相对来说,第一类呈报颇为具体,很多涉及违纪官兵的讯办及惩处过程;而后两类则较为笼统,并且多无相应查惩结果。分析这些呈报可知,多数情况下驻军的强取行为是散发的、零星的,具体表现为三五士兵私自外出,窃菜自食;或由连、排长许可,炊事、兵夫十数人下乡采取,维持基本伙食。集体性的、大规模的四处扰民则相对较少。

从时间分布上看,有关强取柴菜的呈报最早出现于1940年2月,当年及次年的呈报数较少,分别为9、6件;自1942年起呈报量激增,1942—1944年分别为50、41、60件。由此可见,卫戍区驻军强取柴菜活动自1942年起趋于严重,此后几年虽有波动,但并未得到有力遏制。值得注意的是,特定类型之呈报在各年的分布也有较大差异。1944年的单一型强取菜蔬案呈报达29件,而其他年份多为10件左右。该年度强取菜蔬案的激增,很可能与“补给会”制度的供应不足有关。再就空间分布看,涉及渝市范围内的呈报达63件,而毗连渝市的江北县、巴县则分别为32、43件。渝、江、巴三地可视作卫戍区“中心地带”,呈报数量占总数的82%;卫戍区其他县区中,共有9个出现违纪呈报,总数为25件,远较前者为少。此种空间分布上的不均衡,除与中心地带驻军密集有关,还牵涉到各地不同的柴菜出产情况。大体而言,“中心地带”特别是渝市近郊一带,工厂林立,耕地甚少,“民众现时所种菜蔬尚不能自给,大多向磁器口购买”;且“昆连市区之境,交通便利、物价高腾,原有成林之山早已柯伐售之,而所剩余者,非风景茂林修竹,即权贵私有之物,拔一茅、伐一竹,必以告焉”。进言之,中心地带违纪呈报的多发,也是当地柴菜出产稀少,民间对强取行为容忍度较低的结果。

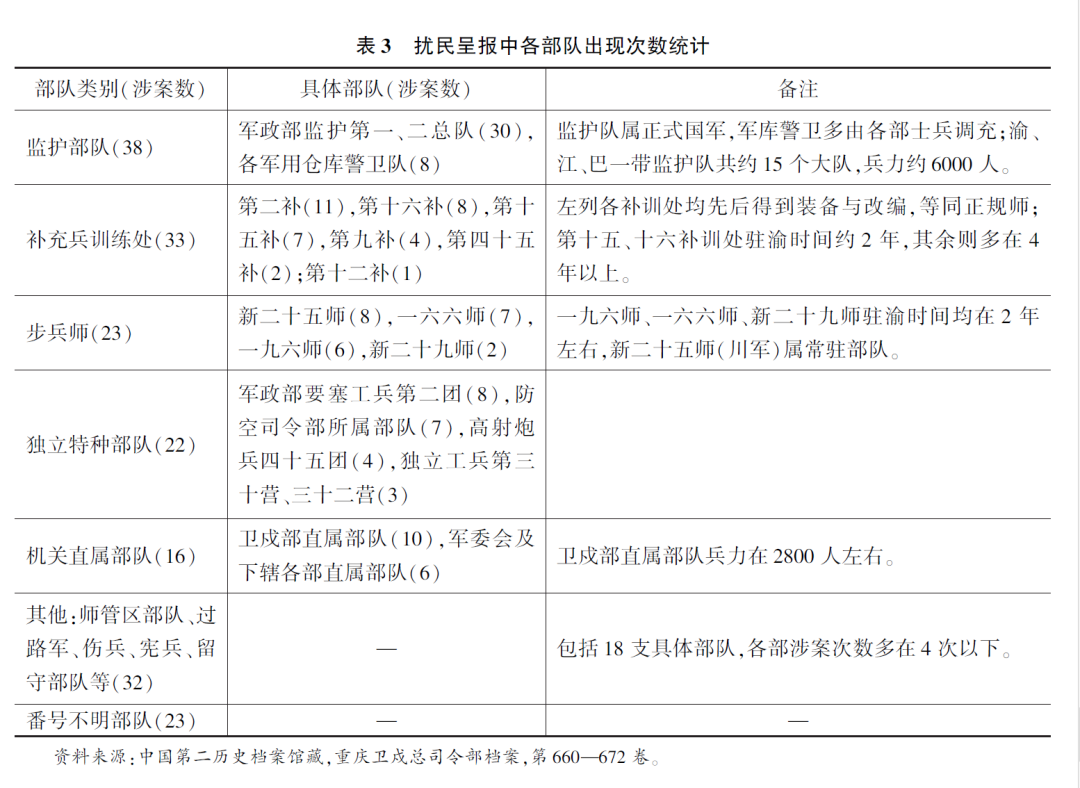

另就部队分布而言,166件呈报中各部队作为违犯主体共出现187次,番号可考的有164次(见表3)。总的来看,呈报所涉部队颇为庞杂,除各步兵师外,主要还包括监护部队、补训处部队、独立特种部队、机关直属部队等。这一情况反映了当时卫戍区的部队构成。此外,涉案部队的覆盖率也不低,以步兵师及补训处部队为例,1940—1944年驻卫戍区的两类部队共计16个,其中有13个在扰民呈报中出现。这说明相关违纪问题在各部队中多有发生,并非个例。

不仅如此,从各类呈报中看,驻军在强取柴菜时还存在谋利、施暴等行为,从而加剧了民众的反感。首先,有近20%的呈报指出,驻军强取所得柴菜除自用外,多转售于市。“变卖图利”行为使得驻军进一步失去民间同情。有地方士绅在控告中表示:“取而食、取而炊,于义固可,未闻军人强取而诸售,非军民合作之本也。”此外,亦有多达40%的呈报宣称,驻军在强取柴菜时,出现殴辱、拘禁、勒索敲诈等行为。例如,1942年9月,重庆储奇门一带豆芽商人抓获第十六补训处窃菜士兵2名,送交当地警察局,随后有武装士兵一排赶来,“立将行人戒严,鸣枪二响”,强行劫去被捕军人,并将围观轿夫认作豆芽商人,拘押回部。事后该处士兵继续报复,“近数夜均有发生更重事故,如打烂豆芽缸及便取木料等”。驻军借机苛诈等行为虽然存在被夸张、渲染、嫁接的情况,但结合地方档案看大体也非虚构。在某些极端情况下,驻军的恣意妄为更引发严重伤亡,造成恶劣影响。例如,1944年7月,驻綦江县石角一带之军令部电训班士兵4人下乡强摘菜蔬,遭物主制止,该班遂派武装士兵20余名将乡民8人拘押回部;次日恰逢当地赶集之期,往来民众群聚该部驻地抗议,混乱下士兵开枪扫射,击毙民众一人,重伤多人。事后经各方调处善后,以军令部发给死者家属恤金5万元、肇事士兵官长解送卫戍部法办告终。又如,1945年9月,因驻军八十三师某炮营强取柴菜、长期滋扰,江津县高牙乡民众与该部士兵发生冲突,互有伤害;乡长为平息事态,将当事民众4人交军方处置。不料该炮营随后借实弹演习之机,“误射”乡长住宅,造成多人死伤。考虑到部分驻军对民众的恶劣态度,加之地方民情之复杂,发生“那寺惨案”这样的极端报复行为也就不足为奇了。

总体而言,驻军层出的强取柴菜以及滋扰、施暴行为,难免给人以恃强凌弱之感。特别是在驻军庞杂、民众容忍度较低的渝、江、巴地区,相对频发的强取事件或已致军民关系出现整体性紧张。对此有着直接体认的卫戍部官长就曾论及:“因士兵副食之不足,由窃取柴菜进而骚扰,民众视士兵为虎狼、为盗匪、为囚犯,军队为劣等群众之集团,军队之社会地位低落,军队荣誉扫地,民众无拥护军队之可能。”另一份报告也提到,以强取柴菜为代表的军风纪问题“影响很大,军民关系常常弄得很不好”,“民众对军队武力警戒”。另值得注意的是,据卫戍部统计,1944年1月至1945年4月该部共处理12类扰民案件共280起,其中“强取柴菜”类达155起,占总数一半以上。这就说明,相关行为在当时各色扰民活动中占有突出地位,或已成为影响军民关系的主要因素。

这里还要说明的是,对于层出不穷的驻军扰民行为,作为指挥中枢的卫戍部也有相应对策。从日常查办机制看,卫戍部有一套由稽查处、办公室第三组、军纪督察员等构成的违纪情报搜集体系,其在信息获取方面较为得力。然而,由于可动用的人员有限,卫戍部在接到相关呈报后,极少开展独立查惩,而是将之批交部队主官,再由主官转令基层自查自惩。此种方式违背了基本的回避原则,各级主官显然不愿自暴过失,结果自然是“敷衍了事,蒙蔽真相”。另就专项整饬举措而言,迫于扰民案件激增的现实,该部于1942年8月开展一次肃纪行动,除发布各种整顿训令、办法外,另召集区内营长以上主官到部听训。一连串的整饬行动收效不大,以“估摘滥伐”为代表的违纪事件持续发生。1944年8月卫戍部再次围绕扰民问题展开讨论时,各官长多认为“管”和“教”治标不治本,“首先要提高军队地位,军人待遇”。

1944年,西南联大教授吴晗曾如此描述他所目击的士兵形象:“在大街上,在小巷里,到处都可以看见骨瘦如柴,行走艰难的兵士。有的巴着一根竹棍支持他的体重,有的实在走不动了,躺在林荫下、土堆上,休息过度的疲劳。有时你也可以看见一连串的担架兵,两个抬着一个竹箩,箩中端端正正坐着一个病兵。”导致抗战后期国军士兵陷入“病态”的因素很多,而副食不足的影响无疑是直接的。从重庆卫戍区的情况看,副食费不敷自1940年后成为常态,历次增费赶不上物价上涨幅度,费价落差悬殊。穷则变,卫戍区部队多自发向驻地乡镇要求柴菜补助,而官方则取径征购,指令地方供应给养。这些应对办法或对部队生活有所补济,但各自的窒碍与短板也较明显,总体上未能解决问题。在此背景下,卫戍区驻军大多出现强取柴菜活动,并有种种施暴行为,驻地军民关系遭受冲击,特别是在驻军庞杂的渝、江、巴核心地区,民众对此反应强烈,各种民间控告集中出现,军民关系整体趋紧。当然,在抗战形势压倒一切、军事胜利高于一切的大环境下,双方关系大体仍能在紧绷中维持。

回看当局在副食问题上的对策,其1945年以前的改革以征购为经,以补给委员会等地方补给机构为纬,将供应责任交予各地政府,这一“地方化”取径未尽合理。首先,征购办法简单将负担转嫁于民众,在驻军集中之地引发震荡,致政策无法持久推行。再者,以地方组织补给也有诸多缺点,“部队开列人马实有数交乡镇……在前线无异将军队实力暴露于敌”。相较而言,抗战末期由陈诚推动的“新给与”改革更合乎理想。从获取方式看,相关办法停止征购,通过增加经费来保障足量供应。就补给主体言,以后勤机关为一般主办者,免除部队自筹的不便;并在必要时依托后勤体系,从产地购运,避免就地供应中的物资匮乏或供不应求现象,这对于辗转不定、部署集中的前线部队而言,较为必要。不过,考虑到国军后勤机关的薄弱与低效,由其办理副食补给很难达到预期。1946年底,有关当局鉴于“制造、购运、储藏、分发等必要条件尚未具备”,又将副食补给改归部队自办。另外,“新给与”改革建立在一定的财力投入之上,但据陈诚1945年5月报告,军政部的副秣补给预算再度因物价飙升而不敷,无法为所有部队提供保障。由此观之,欲整体性地改善部队生活,仍仰赖军事、经济等多方面、深层次问题的解决。

再就副食问题的后果看,在相关供给长期不充足的情况下,军队的滋扰活动似乎无可避免。事实上,在卫戍区以外的前、后方地区,类似情况也多有出现。以长期转战于各战区的二十六军为例,该部纪律素称优良,但类似的擅取柴菜行为也间有发生,引起部队主官的重视。可以说,与副食相关的违纪行为,是战时国民党军扰民活动的一个主要类型。不过,就特定扰民事件的频发程度以及地方民众的反应看,其他地区较少出现与卫戍区类似的严重事态,这也与后者特殊的军情、社情有关。大体而言,卫戍区内军队构成复杂,存在不少作风窳劣的非战斗部队,而一些战列部队也为派系因素所干扰,迟迟得不到整顿。部队管束的不力,放大了物质供应不足的后果。此外,战时重庆物价高昂,远超部分前线,使副食费不敷的情况更为突出,也导致民众对强取行为容忍度较低。以上两方面因素加剧了事态的严重程度,反映了卫戍区的特殊性。