武汉大学历史学院副教授王萌

摘要:近代日本政府与军部对战地“征发”的法理认识,既来自其自身对战时国际法的理解,也来自战地日军的实际需要。在吸收战时国际法的过程中,日本制定了一系列于敌国战地“征发”的规则,设计了战地“征发”的模式,巧妙地糅入了其自身的利益诉求,意图使其在他国领土上对物资、劳力的掠取行为获得合理性。然而现实中侵华日军在中国战地的“征发”,与日本军政当局所设想的模式大相径庭。通过考察日本士兵在战地“征发”的实相并分析其“征发”的心理构造,能够毫无辩驳地证明“征发”的侵略本质。

关键词:“征发” 日军 战时国际法 《陆战条则》

何谓“征发”?在中国古典文献中有“兵革数动,民多买复及五大夫,征发之士益鲜”(《史记·平准书》)、“重增赋敛,征发如雨”(《汉书·谷永传》)等说法。这里的“征发”,指的是政府对民间物资与劳力的征调。日语中的“征发”,本意与中文并无多大差异。在近代日本的对外战争中,“征发”一词被频繁使用。一位参加过侵华战争的日本老兵这样描述日军对中国战地民众的“征发”:

原本日本将此次称为“圣战”的大战,不得不承认是“侵略战争”的原因,在于以“征发”的名义进行“掠夺”,进而为运送物资而残酷役使被称为“苦力”的老百姓。军队为了吃饭不得不夺取百姓粮食,明显就是“强盗”……粮食被掠夺去的人们在悲叹之余,怎能不从心里痛恨日本兵?丧失了良心而被称为“东洋鬼子”的盗贼们,抢夺的是民众所需的最低限度的食粮。

作为日军老兵曾经的战地体验,“征发”的主体并非日本政府而是普通士兵,征发的对象则是“敌国”民众的物资或劳力。毫无疑问,“征发”是日本军国主义在侵华战争时期犯下的战争罪行之一。虽然中日公私文献中广泛记载了日军在中国战地“征发”的现象,然而两国学界迄今尚未形成讨论“征发”问题的专题研究。这或许因它与大屠杀、细菌战、化学战等战争罪行相较,对中国民众的危害较轻,故而不被学界重视有关。日军士兵在中国战地是如何征发的?其背后又存在怎样的心理构造?在解答以上问题之前,我们有必要首先厘清近代以来日本对“征发”的法理认识及其所构建的“征发”模式。

近代日本政府与军部以“征发”的名义,动员并征用本国民间各种资源,服务于其发动的对外战争。1882年8月,日本政府以太政官名义发布第43号布告——《征发令》,第一条即规定:“征发令乃战时或事变之际,陆军或海军动员全部或一部所需之军用物资,向地方人民赋课而行征发之法令,平时演习行军,本条亦得准用。”战时日本政府与军部依照此令,由此得享对国内民众的“征发”之权。按《征发令》之规定,“征发”的对象,既包括米麦、盐、酱料、腌菜等食粮,也包括饮水、柴薪、煤炭、人夫、马匹、车辆、船舶、铁路、宿舍、厩舍、仓库,乃至演习所需场地、器材等,可谓极为广泛。军部向被“征发”的民众发出“征发书”,政府则就被“征发”的物资按时价给予民众对等的补偿。同年12月,日本政府出台《征发事务条例》,对“征发”的细节作进一步规范,避免“征发”之权遭到滥用。至1945年日本战败,《征发令》一字未改地被承袭下来,成为近代日本对内“征发”的政令依据。日本政府与军部依据《征发令》对本国民众的“征发”,在性质上属于内政活动,与中国传统意义上的“征发”并无太大的出入。

然而,近代日本发动的对外战争,无一不在他国领土上进行,要将对国内民众的“征发”之权施之于敌国民众,日本政府与军部就必须为之裹上国际法的外衣。1863年林肯政府于南北战争期间颁行的《陆战条则》,明确规定美国军队对敌地民众的财产拥有征用之权,并对这一权利加以限制,例如被征用的私人财产只能用于军事需要;在征用民众物资时,军官还必须提供票据证明,以使物资所有者能够获得补偿;在“征发”中严格禁止掠夺;军官或士兵均不允许于敌地利用其地位或权力牟取私利等。《陆战条则》出台后,欧洲各国纷纷仿效,以之训令军队。19世纪后期,《陆战条则》被各种共同宣言与国际公约吸收并加以改进,成为国际公认的战时国际公法的重要组成部分。

日本对《陆战条则》的动向相当关注。1874年,在俄国沙皇亚历山大二世的召集下,17国使节于布鲁塞尔草拟《各国关于陆战条则的宣言》,列席的日本军官山泽静吾特意将与会时所作的记录寄予陆军少辅大山岩。1880年,万国公法协会于英国剑桥召开,列国修改宣言的情况亦为大山岩所关注。大山岩对《陆战条则》的重视,反映了当时日本军部对战时国际公法的关切。日本军部于1889年制定的《野外要务令草案》,吸收了大量《陆战条则》的内容,其中关于军队敌地“征发”的规则,则较之《陆战条则》更为细化。在草案中,日本军部认为虽然“征发”乃战地军队维持给养最常用之办法,但仍属战时环境下不得已而为之,军官须对“征发”持谨慎的态度。1891年8月,《野外要务令》正式颁布,在纲领中还特别添加了军官应教导士兵维护军队名誉,不得滥行“征发”的相关内容。

日本军部对战时国际公法的吸收,并未止步于《野外要务令》。1891年,在大山岩的推荐下,国际法专家有贺长雄出任陆军大学讲师,专门讲授“战时国际公法”课程。1894年7月,中日甲午战争爆发后不久,日本军部出版了有贺编写的《万国战时公法:陆战条则》。有贺长雄于书序中称,该著“所述皆有凭据,多记近世陆战之实例。其虽为法律之书,却并非偏于法律,乃专门致力于战地之实用”。他于书中以一章篇幅专门讨论军队于战地的“征发”问题,强调“征发”对于日军“极为必要”,“兵贵神速,一一运送军需到底难以实现。士兵自行携带给养,则大有妨碍其自由行动之弊。故一旦开战,征发乃主要满足需给之手段”。但另一方面,他也指出《野外要务令》关于战地“征发”的论述,在现实中并不具有可操作性,《野外要务令》仅仅提到军官下达征发令之职权所在,并未明确“征发”的具体方法。有贺对“征发”的认识,仅停留于法规条文层面,甲午战争则为日军提供了实践的机会。

然而,战地的复杂还是远超日本军部的预想。日军在中国东北、山东地区的“征发”,遇到诸多与《陆战条则》《野外要务令》不符的情况。若按欧美诸国的“征发”惯例,对敌地民众的“征发”主要依赖当地官吏进行,因为他们大多熟悉当地民户贫富状况。然而现实中,日军尚未侵入,当地清朝官吏即已遁去,“我军若株守此等之惯例,到底无法进行任何征发,实乃遗憾至极”。在第二军司令官大山岩等人的要求下,有贺长雄出任日军法律顾问,他根据中国东北战地的实际情况,制定《在清国领土实施征发办法》,经日军司令部审议后,由大山岩以《第二军征发规则》的名义向全军发布。该规则共计十条,其中第一、五、六条内容分别如下:

但凡征发,除按《野外要务令》规定进行之外,并非军人、军属单独可用。然此并不妨碍以自由交易获取物品,但决不可胁迫取之。

虽可对敌地住民课以搬运、建造、向导及其他劳役,但不得役使其从事与战斗直接相关之作业。

征发时应尽可能以当地货币支付,使补偿金额与被征发物品实值相当,然此无需得到被征发民众之同意。若缺乏当地货币,可以一两兑换一圆四十钱之比率支付日本货币。

这一规则进一步扩大了日军于战地“征发”的权利,意味着即使在物资所有者不在场的情况下,日军仍可对之行使“征发”之权,而战地的民众作为日军所需的劳力,亦可成为“征发”的对象。甲午战争期间,日军于山东“征发”了大量运输辎重的牛车与车夫,为突袭威海卫提供了充足的后援保障。日军特意宣传这次“征发”的成功,乃“采用了最进步的文明主义……此实我征清军于方今战时公法上,绽放赫赫光辉之所在也”。

1899年7月,海牙万国和平会议通过了具有国际公法性质的《海牙第二公约》(即《关于陆战例规的条约》),第五十二条详列了关于“征发”的各种细则。该约规定“征发”的对象是物资,而劳力则是课役的对象,这一点在该约日文版中被清晰地表述。次年11月,日本政府批准《海牙第二公约》,这意味着日本军队于他国领土上进行的“征发”行为,只要符合该条约的规定,就具备“战时国际公法”的效力。

日俄战争期间,日军在朝鲜与中国东北地区施行大规模的“征发”。在中国东北,鉴于“在当地的征发伊始必将出现滥用权力之事。因野战部队情形急迫且以战胜之余势,多少又使之更为严重”,当地日军制定了《在清国征发规定方案》。该方案虽以《海牙第二公约》为法理依据,但一些条款也体现了当地部队的实际需要。如第五条规定,“在征发时,我军应速将军用手票直接交付于被征发者”。将“军用手票”(即“军票”——笔者注)代替日币或银两用于“征发”,显然利用了战时国际法中关于“征发”货币的模糊界定。军票虽然有利于当地部队大量携带,然而现实中的推行并不成功,由于日军所持的军票与日币等值,日币本系金本位货币,在投机商人的操纵下军票与银两在兑换上出现混乱,作为“征发货币”的军票很快因信用失坠而失去流通力。

1907年10月,海牙第二次万国和平会议通过《海牙第四公约》,该约对《海牙第二公约》略有修改,于第五十二条“征发”规则中“现品之供给,务宜酬以现金”之后,添加“否则宜出收据,且所应付之款,宜速交付之”一语。1910年1月26日,日本政府批准该约生效。直至1941年太平洋战争爆发,《海牙第四公约》作为日本于战地实施“征发”的法理依据,成为日本制定各种战地征发规则的母本。

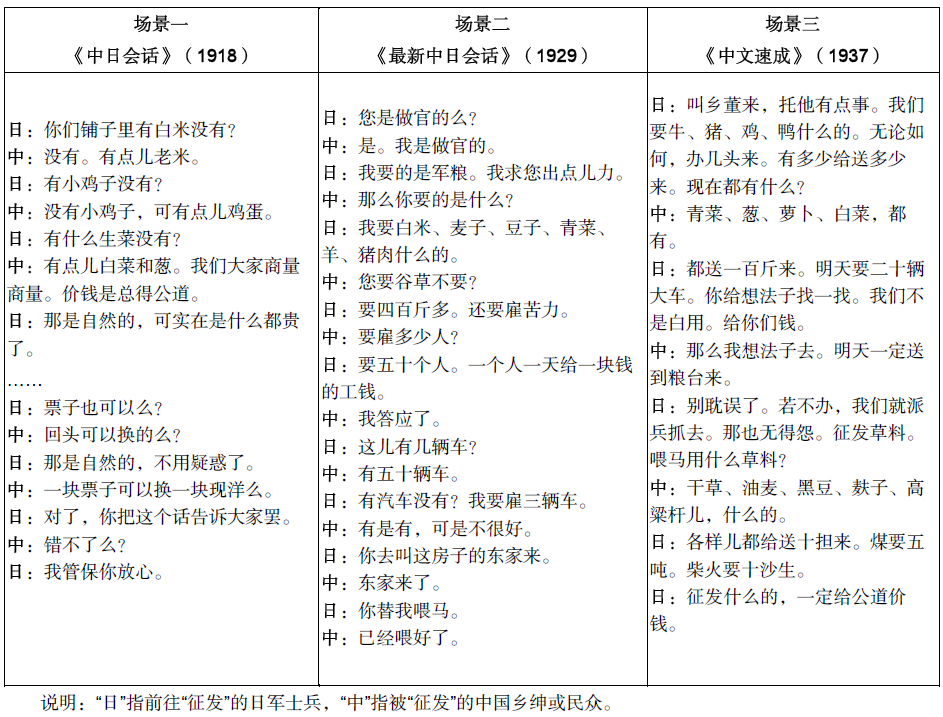

基于对战时国际法的认识与理解,日本政府与军部又是如何建构出一套适于普通士兵于战地可操作的“征发”模式的?我们通过考察第一次世界大战以来不同时期出版的“战地军用中日会话”读本中日军士兵与中国百姓关于“征发”的对话场景(见下表),或可发现一些线索。

场景一可能参考的是第一次世界大战期间日本出兵山东时的情况,兵民之间围绕“征发”的对话,具有鲜明的华北民间口语特色。但与会话场景和平友善的气氛相反,在中方文献中日军在山东的“征发”可谓极其野蛮,“(日军)所到之处,强占民房,将老幼尽兴逐出;搜捕鸡鸭猪牛,以供食料,抓获驴骡,以充代步;门窗拆为烧柴,禾黍刈为喂马……代价不出分文,行动俨同盗匪”。场景二参考的应是北伐战争期间日本第二次出兵山东时在当地的“征发”情况。场景二还涉及日军对“苦力”的雇佣,确证日军将当地劳力作为“征发”对象的事实。场景三显然是抗日战争全面爆发之后,日军在华北与华中战地施行“征发”的情形。《中文速成》作为满足卢沟桥事变以来日军于战地实际需要而编写的简易中文教材,其中关于“征发”的对话生动地呈现了日军士兵急切索求粮秣的形象。在这三个读本所描写的“征发”场景中,作为“征发”者的日军士兵都会合理、平等地补偿被“征发”中国民众在物资(劳力)上的损失,体现了日本政府与军部所宣扬的“征发”的公平性与合法性。中国民众则表现得极度顺从与配合,完全是一副“良民”的形象。可以看到,“征发”者与被“征发”者的因应,构建了日本基于其法理认识而形成的战地“征发”模式。

然而这一模式在实践中还会存在两个问题。第一,如何界定“征发”与掠夺的问题。正如日本制定的一系列“征发”规则中所强调的,若士兵滥用“征发”之权,必将败坏日军的“军风军纪”。全面抗战爆发后不久,日本军部就对“征发”与掠夺之间的关系加以清晰的界分:

所谓掠夺,乃乘战地居民恐惧我军威力而无从抵抗或避难时夺取他们的财产以充私欲之行径。此外,还包括夺取战场上战死、战伤者的衣服及其他财物之行为。原本所谓的征发,被赋予了权限,本意即在于军队须对居民提供的必要物资支付补偿。因居民悉数避难,在无法给予补偿支付的情况下,以私欲为目的而实行的抢夺、窃取,则完全与此本意不同。如此夺取居民财物的所谓掠夺,乃是藉由征发名义,临阵而充私欲,必须深以为戒。

第二,“征发”所使用的货币问题。如上所述,因日俄战争时期日军已有将军票用于“征发”的先例,抗战全面爆发后不久,日本军部特别为军票再度成为“征发”货币进行了法理上的铺垫,“对于征发,应尽可能的支付现金(法币)。然而,若在困难的情况下,使用军票也不为国际法所禁止”。1937年11月,从杭州湾登陆的柳川兵团开始大量使用军票,将其“作为现地调办军需物资而临时发行的征发证券”。随着战争的持久化,1938年9月23日日本内阁决议将军票作为“现地一般通货”,军票事实上成为华中沦陷区内日军“征发”物资与劳力的标准货币。对于军票作为战时货币的“征发”性,当时的日本经济学者不无为之粉饰:“为了使军票充分发挥军票的功能,就有必要使之普遍流通与价值保持高度稳定,这就需要使军票‘通货’化。概言之,军票并非因其征发性而发行之,而是因其具有替代通货的便利性而被使用,因此应被视为一种临时通货——政府纸币。”与军票相似,华北“中国联合准备银行”所发行的“联银券”,与华中汪伪“中央储备银行”所发行的“中储券”,也都具有“征发”性,它们与军票共同成为日本掠夺中国沦陷区内民众物资的货币武器。

1937年7月全面抗战爆发。随着大量日军涌入中国战场,前线士兵所携带的粮秣很快就被消耗殆尽,然而来自兵站的补给却难以维续。所谓“兵站”,是日军补充必要后勤物资的基地。日军对兵站建设的忽视,正如曾为日军士兵的历史学者藤原彰所指出的,“日军置于作战计划第一位的是实现作战目的,补给运输、给养、卫生等军队生存所必须的条件,因作战优先主义而被轻视乃至无视……日本的作战完全没有对补给重要性的认识,这原本系军队轻视士兵的生命与人权的缘故”。

为了“现地自活”,日军士兵不得不依赖对当地民众的“征发”。在中日战场上,“征发”与战事如影随形,成为普通士兵的日常活动。日军的“征发”,往往以“抢掠”“掠夺”“强征”等称呼被广泛记载于中方各类文献之中,多侧重于记述民众对“征发”的敌意与反抗,而关于“征发”的法理构造及运作的模式鲜有涉及。另一方面,战时日本政府的公文档案与军部的各类作战文书关于战地“征发”的书写,基本按照日本军政当局所设计的模式,无法从中了解日军战地“征发”的实相。值得注意的是,作为“征发”主体的日军官兵,在他们的战地私记中却记述了相当丰富的关于“征发”的亲身体验。对这些私记的解读与梳理,可以作为我们了解日军于中国战地“征发”实相的有效途径。

华中派遣军齐藤联队辎重兵砂塚熊太郎详细记载了日军于太仓、盐城“征发”的场景:

在太仓,因为军令不彻底,有人外出征发。军官发现某个士兵拉来了一头大牛,就问道:“这头牛是从哪里拉来的?”士兵回答道:“这是在某个农家小屋里系着的,用50钱买来的。”军官呵斥道:“即使在战地,也不可能一头牛才50钱。”……(盐城郊外)今天一天我都是在征发中度过的。火柴2000盒、点心类、皮蛋、腌鱼等,要用三台两轮拖车来拉。盐、砂糖、火腿四支、鱿鱼、墨鱼等,就船能装得下的,都装上了。

士兵通过一次“征发”获取的物资数量之多,在步兵第三十四联队小长井鉴重少佐的日记中也有详细的记载。小长井不吝笔墨地记载了士兵们“征发”的“收获”:

稻叶曹长一队今日也去征发了。征发到了牛7头、鸡40多只。这在日本国内到底是无法做到之事……所谓征发,是怎样的词汇啊。可以说征发就是提供军事物资。牛、猪、鸡、蔬菜、米等,征发一次光牛就达7头、鸡达47只,猪达5头。即使花钱,一头也需一百二十、三十日元的牛,一次就征来了2、3头,我们则直接对之用饲料喂养。还有砂糖十俵,大米则是南京产的米,征发来的物品已足够我师团食用。真乃可怜的国民也。

日军在华北战地的“征发”与在华中的情况相似。在华北派遣军独立山炮第一联队士兵广野武看来,他的战友们以“征发”之名行掠夺之实:“战友们将中国人家中能到手的东西都拿了出来。毛皮衣服、银食器、绢布匹。虽然马上就要开赴战场了,为什么还要拿这些东西?真令人生气。”战犯古海忠之则描述了战争后期在华北粮食紧缺的情况下,五十九师团在山东省范县作战中军官、士兵共同“征发”粮食的情形:“中国人民轻易不肯将粮食交给侵略者。于是日军军官驱赶士兵从马厩中的马粪里,到房屋的基石下,到处搜寻粮食,甚至掘开新坟,将头钻进水井里的横穴中,哪怕是一把粮食也全部抢走。未及逃走的妇女被捉住,到了夜晚,遭到士兵的轮奸。”

攻打南京的第十三师团山田支队的士兵们,在日记中留下了大量“征发”的记述,十分详致地呈现出日军行军中“征发”的常态。士兵们的“征发”非常频繁,“由于征发兵马粮秣是必须先行解决的问题,故而上午、下午战友们都必须去征发”。“征发”是为部队所允许的行为,“由于没有来自军队的给养,联队的命令则是尽可能地通过征发去获取食粮”。日军的“征发”还引发士兵对民众的各种暴行,“途中对城镇的征发,实际上都是睁一只眼闭一只眼进行中的。各村子的火灾也是如此,对人的杀伤也是如此”。从日记中也可看到,在占领南京约一周后,日军上层方开始限制士兵的自由“征发”,士兵们大规模的“征发”活动才告一段落。

日军上层对普通士兵的“征发”的限制,并非出于对中国民众的同情。以华中派遣军主力第十军为例,1937年11月,随军宪兵向该军法务部报告了大量登陆以来士兵因“征发”引发的战争犯罪行为,法务部由此向该军司令官提出应整肃军纪,避免引起国际问题的建议。12月初,华中派遣军参谋部意识到因过度“征发”导致军纪混乱所带来的负面影响,要求各部队对“乘混乱之际,敢行掠夺暴行而将罪名归之于日军者”进行严惩。攻陷南京后不久,华中派遣军上层“鉴于上海及其附近在国际上的复杂性”,要求各部队避免士兵的“失态”,“尤要注意不得有些许危害我军全盘利益之行为”。

从1937年11月至1938年2月期间,第十军法务部检举了大量因士兵“征发”引起的战争犯罪行为。从一些判例中可以发现士兵于华中各地“征发”的实相。例如,有士兵三人“于露营中擅自离开营地,前往约一里外的金山卫城东门乡,进入当地因逃避战祸而无人居住的数户民家中物色烟酒。由于无法到手这些物品,就愤然将该乡原棉米谷商人陆肖云等三人所有的瓦房烧毁”。又有预备役陆军炮兵四人,“为了征发蔬菜,乘前往中国人村落之际,带剑闯入数户中国民家,或进行身体检查,或搜索书桌抽屉,合计掠夺金钱二百六十四元及衬衫等衣物”。从判例中可发现,“征发”引起的最主要犯罪是掠夺罪,士兵往往乘户主不在盗取其家中的钱财或贵重物品,而这正好被便衣宪兵发现。但被日军军事法庭控诉犯下掠夺罪的士兵,大多只受到了惩役一年的处罚。

随着战争进入相持阶段,日军注意到过度“征发”对治安维持与“宣抚”工作所造成的负面影响。在日本军部编写的战地宪兵《勤务教程》中,就指出“(掠夺等)不仅紊乱军纪,而且煽动事变地民众的抗日意识,妨碍治安工作,为敌对宣传所利用,危害我军出兵的真义,进而对我国的对外政策造成不利影响,其弊害甚大”。驻屯于广州新塘的伍长村田和志郎,在其日记中记载了“征发”小队与当地“宣抚”工作者之间的“默契”:“如果严禁征发的话,那好像有点恐怖了。因这个城镇是步兵第56联队的警备区而投入了宣抚之力,故而部队下达了不许征发一物的指令。哪怕征发一个橘子也不许。”然而这种“默契”轻易就会被士兵打破,村田日记中也记载了士兵们随意闯入“严令禁止征发”的广州英租界,“依然如同前日,若无其事地征发不止”的现象。

进入治安“巩固”时期的日军士兵,在“征发”中更注意“巧取”。驻屯于衢州“治安区”的第一一六师团士兵松本博,在日记中详致地记载了他的“征发”技巧:

我们抓来了悲惨呼叫的猪,将之投入船室中。鸭子、鹅也被轻松制服后塞了进去。征发的风景实在令人愉快。补偿就是给中国人食盐。一只猪给价值五日元的盐,鸡、鸭则给五十钱。竟然如此便宜。国内的猪肉商、鸡肉商如果羡慕的话,就来中国!……前天给予苦力的工资也是盐。这些盐都是从街上商家逃亡后无人的商店中取来的。这使我不禁感到有趣。他们都认为这是日军特意从铜陵运来的。这就是所谓的“用别人的兜裆布来当相扑”。

在日军官兵们的记忆中,豫湘桂战役期间的“征发”最为艰难。日军华南军第一〇四师团围攻柳州,在武宣一带,因当地农作物很少,该师团的“征发”往往无果而返。令日军恐惧的是,“征发”中的士兵一旦落单,“就会被附近山野中潜伏的住民发现而杀掉,成为野狗的食物。在领地自卫意识强烈的广西内地,离开了队伍的人,无论敌友,等待他们的都是犬死的命运”。由于长距离的饥饿行军,日军在豫湘桂战场上的“征发”已毫无顾忌:

士兵们胡乱闯入家宅,将所有食物全部分享。水、酒之中混入毒药本不为奇,然而士兵们对此毫不介意,轻松地将之填入肚子。有个词叫做“强盗”。我们的行为完全如同组织党徒出没,杀人掠夺的强盗一般。部队离开后的村镇,一切食物都被吃光,大部分酒都被喝完,猪、鸡等家畜不见踪影。难以启齿的是,只剩下“士兵的粪便”。没有比此更能感到战场的悲哀了。

值得注意的是以“征发”名义对中国劳力的掠索。通信兵久保村正治亲睹了第十一军在进攻湖南之前,对汉口民众的大规模“征发”行动:

突然,光天化日下在汉口的主干道中山路上开始了对人的征发。征发者是中国人警察,被征发的是中国男性。可以看到凄惨的光景,强壮的男子从路边被强行抓上卡车,运往他方。男人身后的老婆孩子大声哭喊着追赶,被官宪强行拉开……只要是街角边站着的稍有力气的男子,就自然会被日军带走。被征发的苦力达到数万人之多。

日军“征发”的对象并不限于壮年男子。在湖南衡山地区,日军部队还“征发”年轻女子,她们被迫穿上男装,充作随军慰安妇,一路忍受日军的蹂躏。而在华南地区,“因当地民众具有强烈的抗日意识,根本没有与日军合作的想法。征发的苦力,就多为中年妇女。几乎没有青年男子,即使有男性,也都是五、六十岁的老人”。在普通士兵看来,日军对劳力的“征发”实为必要,“这并非是有商有量的征用。而是粗暴的捕捉。若没有苦力,行李就必须由士兵自己搬运,对他们而言也是死路一条。当时就是这种你死我活的状况”。

“征发”作为一种战争末端的现象,同时也是一种战争思维。要把握“征发”的性质,就有必要了解作为“征发”主体的日军普通士兵的心理构造。

作为对士兵非法“征发”的反思,日军华中派遣军法务部将由“征发”引起掠夺罪的原因归结为士兵“放纵物欲、受好奇心驱使所犯……其根本之动机,乃因存在战争中即便有如此违法行为也不易被发现的浅薄想法”。《勤务教程》中即指出,“士兵掠夺的行为是为了满足自身的欲望而越过‘过度征发’的界限,渐渐成为了满足物欲的计划犯罪、智力犯罪”。在日军上层看来,过度的“征发”是因为士兵追求物欲,而并非“征发”这种行为本身存在什么问题。

另一个值得关注的现象是,普通士兵在其私记中往往不厌其烦地描述他们“征发”时的心境,这种对“征发”的自白与内心剖析,构成了他们的战地体验,也从侧面反映了士兵与战地环境的某种联系。“征发”带给士兵获取敌方物资的兴奋感,他们尤其期待对大城市的“征发”,“按所设想的,战争需要消耗大量的物资。但另一方面,如果攻下敌人的主要城市,就可以获得军队近十日的生活物资,这在价值上是何其巨大。有人称之为‘蒋介石的赠与’。士兵们还真是善于制造术语!”在豫湘桂战役中,步兵第二二七联队中尉藤崎武男率领的中队在攻入郑州后做的头一件事就是“征发”,“征发”是对士兵的“奖励”,“谁都在半公开地进行中,谁也不会抱有罪恶感”。长沙沦陷后,日军对城内商铺大肆“征发”,当士兵吉冈义一看到商品与家具被随意丟置,连片商业区遭到掠夺时,不禁感叹:“‘占领后才两日就被皇军掠夺成这样吗?’虽然我们自身也会征发,但对此一幕只能感到茫然。”正如士兵阪本楠彦所自陈的,“征发”不过是对士兵于战地虚度青春的一种“补偿”,“正是因为可从作战中的胡作非为获得乐趣,才能忍受数年来无法复员的命运”。

在私记中,士兵将“征发”视为一种获取乐趣的日常“习惯”。第四十九联队士兵矢泽新五在日记中描述了1938年6、7月间他于湖北大冶乡间“征发”的每日生活:

每天,吃过早餐后,就只有擦手枪,无事可做。也有在散步的时候顺便去征发蔬菜、肉品的情况。穿着一件白色衬衫、肩上挂着一只手枪,以所谓“征发型”装束去附近的田里拿甘蔗、韭菜、萝卜……虽然已经不需要搜寻猪、鸡等,但以运动为目的,征发如同每日功课一般充满乐趣。

士兵将“征发”视为“日常功课”,即使物资并非紧缺的情况下也对之乐此不疲,这些记载真实地反映了他们于战地环境下的精神空虚与道德沦丧。

在日记或私记中,一些士兵并不否认“征发”这种行为的不义与野蛮。何为“征发”?“自己的村子被占领,猪、鸡、米、盐被征发,房屋和山林都被烧掉,即使是悠哉悠哉的中国人,也会拿起武器而奋战吧。然而结果是即便战斗,比起生命轻于鸿毛的日本兵,他们到底不是对手。”“所谓的日本强盗之说,不是颇有意思的说法?不断袭入民家,炊米吃鸡,将桌子、床具当做烧火的材料。还真是毫不客气。这就是战争。杀人放火的强盗可谓比比皆是。”在松本博的日记中记录了他亲自参与“征发”时的心理感受,具有一定的代表性:

征发队恰如饿着肚子的年轻人进入面馆,一下子蜂拥闯入房子里。发现有盐、米、布、豆、锅、猪一头……在这个村落中的征发大获丰收。因为还剩两个中国人,就让他们搬运物资。我痛切的感到,战争不能败。自己家里的物资被人抢走,而且还要充当这些物资的搬运工,为了获得其中微小的一部分物资而低头。国内的人们啊!如果你们目睹这一幕会如何想?为了活下去能够顺服如此屈辱?能够如中国人般默然服从隐忍,且表面上亲切笑脸相迎?真是可悲的战败国的百姓。

对松本而言,“征发”是强者对弱者、胜者对败者强索物资、强迫劳作的特权,沦陷区内的中国民众不得不顺服地接受被“征发”的命运。通过与其他士兵日记的比较,可以发现松本的感想,是日军在中国战地施行“征发”时的普遍心理状态。

有的士兵也看到了被“征发”中国民众的凄惨。豫湘桂战役中士兵们亲眼目睹了中国民众因口粮被掠夺后饿死的惨状,“只剩下皮骨的儿童尸骸,数不尽地顺湘江而流下”。而在华北村落进行“征发”的士兵,即使对中国民众存在同情,也很快就被身处战地的警惕所驱散:

村子里妇女儿童很少,只有逃得晚的、惊慌失措的老人与小孩,当我看到没有食物,在已被烧掉的房屋残骸中瑟瑟发抖的他们时,流下了眼泪。如果是相反的立场,在日本国内发生这样的事情又会怎样呢?我将附近村子中征发到的食物,分给了这些孩子。但是我听说,中国军队会迫使这些妇女儿童送至日军的宿营地,让他们从事间谍活动。我在附近执勤警戒时,中队长就提醒注意不要对他们过于同情。

虽然,士兵“征发”的心理构造因人、地、时而异,然而通过考察一些士兵的日记或私记,仍可从中发现一些共同点:1.士兵们并没有将“征发”与掠夺特意加以区分;2.士兵们将“征发”视为胜利者的特权,通过“征发”追求兴奋感与满足感;3.士兵在“征发”时并没有战时国际法的观念,也没有任何将过度“征发”或掠夺视为战争犯罪的意识。

“征发”作为近代日本帝国对外战争中频繁使用的词汇,战后与“宣抚”“肃正”等词成为了“死语”。将中国传统的“内政性”词汇改造成对外战争中的话语资源,这是近代日本军国主义构建战争话语体系的一个特点。

近代日本政府与军部对战地“征发”的法理认识,既来自其自身对战时国际法的理解,也来自战地日军的实际需要。在吸收战时国际法的过程中,日本制定了一系列于敌国战地“征发”的规则,设计了战地“征发”的模式,这些都巧妙地糅入了其自身的利益诉求,意图使其在他国领土上的对物资、劳力的掠取行为获得合法性与合理性。现实中侵华日军在中国战地的“征发”,与日本军政当局所设想的模式大相径庭,军部制定的“征发”规则,“根本无法遵守,甚至很多干部都不知道它的存在”。日军如此热衷“征发”的根源,在于其本国贫弱的物资动员能力无法满足其持久作战的需要,“现地自活”也就成为了战地生存的唯一法则,“几乎没有军干部会将战争视为一种经济行为,根本不考虑生产天天消耗下去的物资以及补给体制,只认为从对手阵地中获取即可胜利。所谓‘当地征调’听起来不错,不过是公认的掠夺”。

侵华日军在中国战地的“征发”,无论是否符合战时国际法,都是其发动侵略战争的产物。通过考察日本士兵在战地“征发”的实相并分析其“征发”的心理构造,能够毫无辩驳地证明“征发”的侵略本质。日军士兵的“征发”心理与中国共产党领导的八路军高度严明的纪律意识形成鲜明对照,决定了战地民心之所向。

本文系国家社科基金抗日战争研究专项工程“世界反法西斯战争(含中国抗战)档案资料收集整理及研究”(项目号:16KZD020)的阶段性成果。