作者:松野诚也,日本明治学院大学国际和平研究所研究员、特别非营利活动法人科学史技术史研究所研究员;译者薛轶群,中国社会科学院近代史研究所助理研究员

编者按:日本陆军迫击第五大队《战斗详报》是由实际使用毒气作战的部队负责人写给上级的正式报告,是证明日军在中国战场发动毒气战的完整链条“制造——使用命令——战场使用——受害”的最后环节,具有很高的学术价值。松野诚也2019年8月在日本《世界》杂志发表了《新资料揭示日军毒气战——迫击第五大队〈战斗详报〉披露之实态》(「新資料が語る日本軍毒ガス戦——迫撃第五大隊『戦闘詳報』に見る実態——」、『世界』第923号、2019年8月),对黄弹的使用做了介绍。在此基础上,作者结合其他相关史料,从迫击第五大队的编制、装备、赤弹的使用情况等,对迫击第五大队实施的毒气战做了全面考证,为该领域的最新研究成果。

内容提要

日中战争时期赴中国战场的毒气战部队迫击第五大队的资料,记载了1938年至1939年在华中、华北地区展开毒气战的《战斗详报》及战斗经过要图,揭示了迫击大队实施毒气战的具体实态。这是首次发现派往中国战场的迫击大队的《战斗详报》中含有使用毒气战的相关记载。同时,也揭露了迫击大队的编制、装备的94式轻迫击炮及其使用的毒气弹研究、开发的相关情况。迫击第五大队分别于1938年4月和1939年5月经参谋总长下达指示准许使用呕吐性毒剂与糜烂性毒剂后,开始使用赤弹及黄弹。其中值得注意的是在华北、山西省的使用实例。首先,证实了1938年7月在未得到军司令部正式许可的情况下,隶属中野支队的迫击第五大队即在实战中断然使用赤弹。其次,揭示了1939年5月参谋总长指示可使用糜烂性毒剂后,通过相关命令的传达直至7月实战中使用黄弹的详细经过与使用时的具体情况。这是日军资料中发现的地面部队最早使用黄弹的实例,可以推断同时期其他地面部队也使用了黄弹。在积累了相关实战经验后,日军进一步升级毒气战,并于1940年8月之后在山西省推行“三光作战”,其中的一环即是实施包括使用黄弹在内的惨烈的毒气战。

关键词:迫击第五大队;战斗详报;毒气战;黄弹;赤弹

1983年,立教大学文学部教授粟屋宪太郎在美国国家档案馆发现了日本陆军习志野学校所编的草案《支那事变中的化学战例证集》(1942年),1984年,时任中央大学商学部副教授的吉见义明又在美国国会图书馆制作的缩微胶卷中发现了华中派遣军编写的《进攻武汉期间化学战实施报告》(1938年),从此日本学界开始了对日军毒气战实态的解析。

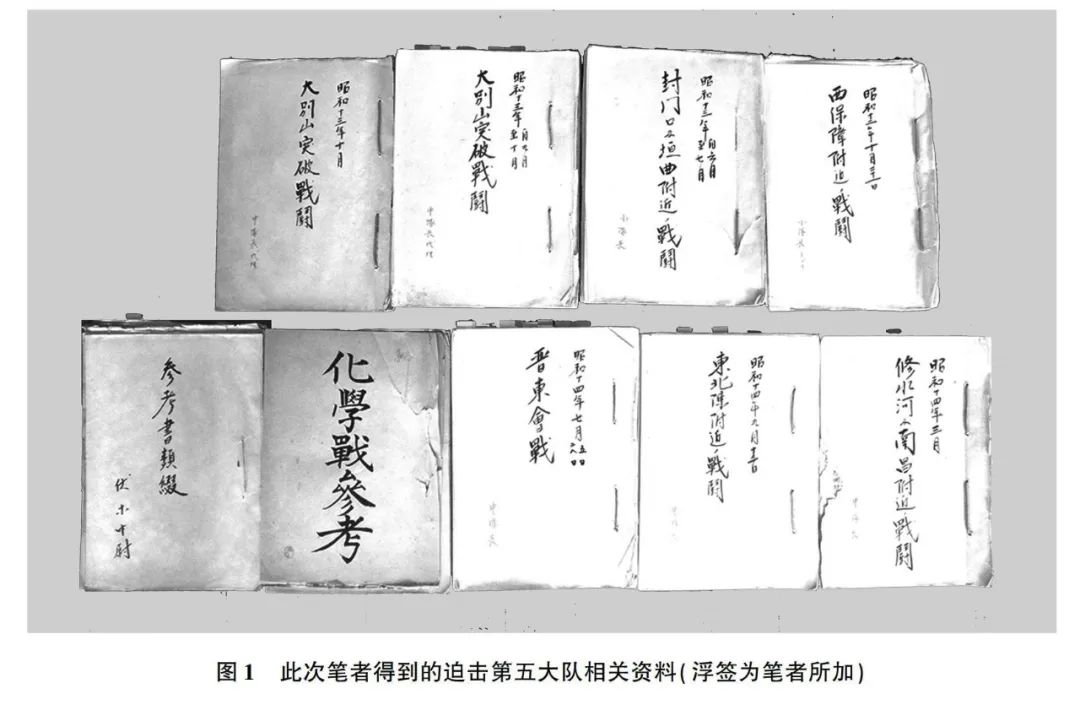

然而,由于日军的诸多资料在日本战败时已被有组织地销毁,有关日军毒气战部队编写的实战使用的资料,一直未在日本国内外的资料馆有所发现。2018年笔者发现并入手了1937年7月日中战争爆发后被派往中国的迫击第五大队的9份资料,具体内容包括该大队的《战斗详报》、战斗经过要图、毒气战教育相关资料等(现在这批资料均由笔者个人收藏保存)。由于迫击大队目前仅在部队史等有所提及,这些可谓极为珍贵的资料。尤其是此次确认的由毒气战部队——迫击大队记录毒气战实态的《战斗详报》尚属首次发现,可谓是研究方面具有突破性的新发现。

其中尤为值得注意的是,《战斗详报》记载了1939年7月迫击第五大队首次在山西省内使用糜烂性毒剂(也称作“黄剂”)的事实。该资料证实了1939年5月13日参谋总长向华北方面军下达《大陆指第452号》命令在山西省内试用糜烂性毒剂后,最前线部队据此付诸实施。关于这份《战斗详报》的发现,2019年7月8日,不仅多家日本地方报纸刊发了共同通讯社编发的报道,中国方面也做了相关报道,引起巨大的反响。刊登于岩波书店的月刊《世界》第923号(2019年8月号)上的拙文《新资料揭示日军毒气战——迫击第五大队〈战斗详报〉披露之实态》,也做了内容介绍和分析。

日本陆军的《战斗详报》是参加作战及战斗的部队(如陆军的步兵、炮兵、航空兵为大队以上,其他兵种为中队以上)为将情况详细报告给上级指挥官编写的,这是他们的义务。虽然根据时期、部队略有不同,但基本内容包括战斗前的状况、气象及战场情况、交战兵力、各时期的战斗经过、战斗后的状况、将来的参考事项、功绩等,最后除附有部队编制表、死伤表、兵器弹药损耗表外,有时还会附上部队接到命令的副本。而 封面上会标记作战名、作战日期、部队名,右上部分多盖有“军事极密”“极密”的印章。

此次入手的迫击第五大队的《战斗详报》,目录之后的内容与上述结构一致(尤其是死伤表、兵器弹药损耗表的标题注明是《战斗详报》的附表),但封面被替换成乍看貌似个人记录(图1)的样子。即换成有别于正文的用纸,作战名、日期以毛笔写成,左下部分写着“小队长”“中队长代理”“中队长”等字样,并用新的细绳重新装订。此外,正文的开头所写的“战斗详报”四字中,“详报”二字有的被涂黑了。由于陆军在战败时曾有组织地销毁文件资料,因此可以推测这些资料不是战后复员时带回的,而是担任第一中队长的中尉在战时返回日本时,将其做成类似个人记录的样子秘密带回的。

1.迫击第五大队《封门口附近战斗详报》(1938年6月25—28日)

2.迫击第五大队《垣曲东方地区之战斗详报》(1938年6月29日—7月12日)

3.迫击第五大队《官店村附近之战斗详报》(1938年7月12—26日)

4.迫击第五大队《大别山突破作战沙窝附近之战斗详报》(1938年10月2—24日)

5.迫击第五大队第一中队《磨盘山西南侧并吊桥湾东侧及东南侧附近战斗详报》(1938年10月13—25日)

6.迫击第五大队第一中队《修水河及南昌附近之战斗详报》(1939年3月22—30日)

7.迫击第五大队《晋东作战战斗详报》(1939年7月5—28日)

8.迫击第五大队第一中队《东北陈附近战斗详报》(1939年9月13日)

9.迫击第五大队第一中队《长子西侧地区之战斗详报》(1939年10月8—9日)

其中,1—3一起装订在迫击第五大队第一中队第三小队小队长《昭和13年自6月至7月封门口及垣曲附近之战斗》册子内(原应为迫击第五大队的《封门口及垣曲附近之战斗详报》)。7虽然在替换的封面上用毛笔写的是“晋东会战”,但因参谋本部的记录等里面写的作战名为晋东作战,所以取“晋东作战战斗详报”为资料名。8与9也是装订在一起的。

日本战败后不久,唯恐被追究战争犯罪的日本陆军即有组织地销毁了档案资料。再加上日军毒气战的战争犯罪在远东国际军事审判(东京审判)中被免予追究,真实情形被原陆军的有关人士巧妙掩盖,所以迫击大队实施毒气战的具体情况不得而知。例如,亚洲太平洋战争时期担任第六陆军技术研究所(负责化学武器的研究与开发)所长、原中将小柳津政雄战后记述称,“支那事变时通晓化学战的部分将校以敌人顽强抵抗为由,积极建议使用毒气弹,但似乎大本营及现地军队司令官都没有采纳这一意见。但1939年进攻华中地区的南昌时,特别从陆军习志野学校的职员中选拔指导将校加入作战部队,尝试进行将极少量毒烟混入无毒烟中进行放射,对作战作出了巨大贡献”,“迫击大队……凭借榴弹活跃于大陆战场”。因此,此次发现的迫击第五大队的《战斗详报》等资料,不仅可以揭示毒气战部队的实态,了解迫击大队的组织和作战行动等,还可以用于日中战争史的研究。

本文将在概述迫击大队及其装备的基础上,兼顾日方既往研究中已阐明的日军实施毒气战的整体过程,通过分析上述1—9的资料,揭示迫击第五大队实施毒气战的实态。同时,也将就与此次《战斗详报》一起入手的迫击第五大队战斗经过要图作一介绍。

首先说明一下迫击大队的概要。迫击队的主要任务是通过迫击炮发射毒气弹支援最前线的步兵部队,具体有迫击联队、迫击大队等。部队名称不取名“迫击炮联队”或“迫击炮大队”的理由在于,迫击队并非炮兵部队,而是定位于毒气战部队,因此其成员的培养也都是在负责毒气战教育的陆军习志野学校内进行的(但到了亚洲太平洋战争末期,增设作为炮兵部队的迫击炮大队,迫击大队也由炮兵接管)。

1937年7月7日卢沟桥事变后,日中全面战争爆发,日本陆军也迅速将毒气战部队派往中国战场,其中就包括迫击大队。从日中战争初期昭和天皇对迫击大队的最高统帅命令来看,先是7月27日的《临参命第65号》命令向华北增派迫击第三大队、迫击第五大队。之后,8月15日的《临参命第73号》派包括迫击第四大队在内的上海派遣军前往上海。9月11日的《临参命第99号》又命令迫击第一大队前往上海。1938年9月,负责进攻广东的第二十一军新组建时将迫击第二大队编入其中,该部队于1940年12月受命复员。

迫击大队由大队本部、三个中队(每个中队由三个小队与中队段列组成)、大队段列组成,1937年度陆军动员计划令规定的编制人员为963人(大队本部95人、每中队229人、大队段列181人)、军马429头。

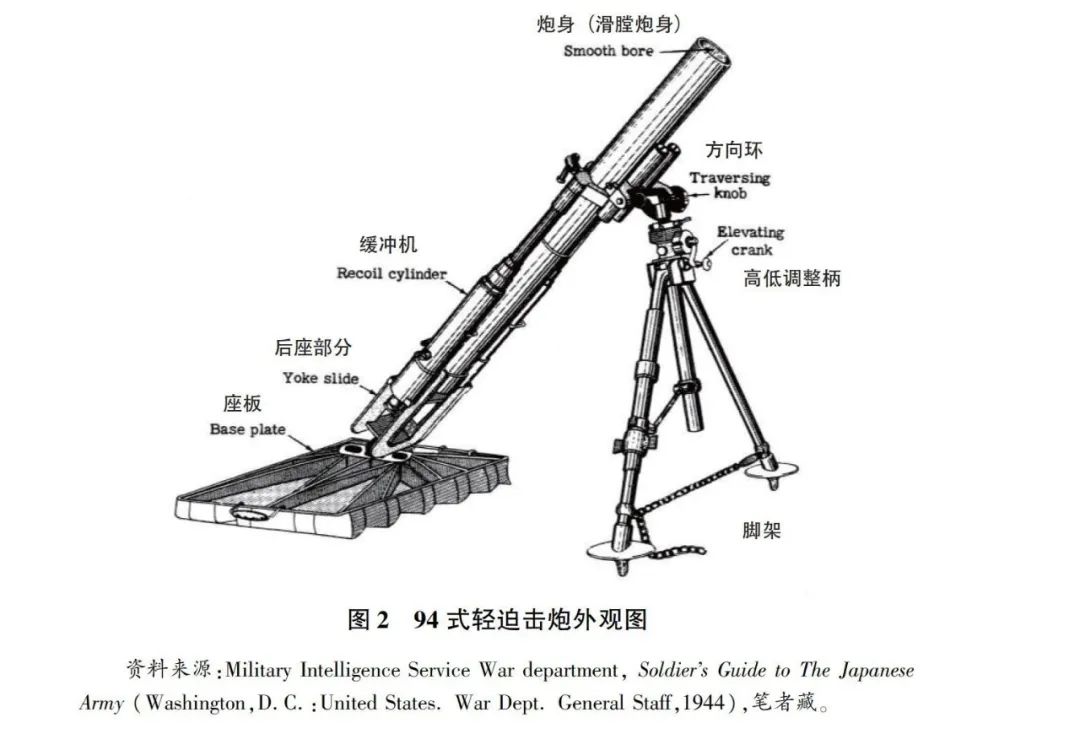

迫击大队的装备方面,根据1937年度陆军动员计划令细则,94式轻迫击炮为36门(每中队配备12门),94式轻迫击炮弹药为每中队1200发、大队段列2160发,整个大队5760发,此外还配备38式骑兵枪与14年式手枪等。其他装备方面,包括侦查用探测器15组、物料用探测器1组、一氧化碳用探测器1组、晒粉(糜烂性毒剂的污染清除剂)45罐、发烟筒60个、防毒面具50个、防毒服(防毒衣、防毒裤、防毒手套、防毒靴、包布为一套)50组、防毒罩(用于防护飞机撒播糜烂性毒剂)1050个、伤者用防毒面具2个等。

迫击第五大队的主要状况如下:1937年7月27日颁布动员令后,8月5日组建完成,12日登陆大连。1938年8月前隶属华北方面军转战华北,同年10月起转为隶属华中方面军,参加了武汉、南昌、襄东会战等。1939年5月又编入华北方面军的第一军,相继参加了晋东作战、高平作战、春季晋南作战、晋中作战、陵川作战、中原会战等。随着太平洋战争的爆发,1942年1月迫击第五大队转赴南方战场,参加了同年2月进攻新加坡、3月进攻苏门答腊岛的作战,之后移驻帝汶岛,直至日本战败。

发射时,发射药(可装1至6个药包)装于迫击炮弹的六个尾翼部分,从炮口落入炮身时,迫击炮弹滑至炮筒底部,触发顶针引爆点火药使发射药爆炸,在压力下射出的迫击炮弹形成一条曲线弹道,落地击中目标爆炸。最大射程达3800m,最小射程为100m(尾翼未装发射药时的距离),发射速度最快每分钟约20发(大型炮弹每分钟14发)。通过射角(仰角)及发射药量(最大6包),可以轻易调整射程,也可实现毒气弹的连续射击,在短时间内造成高浓度的污染地带,因此94式轻迫击炮被视为适用于毒气战的武器。

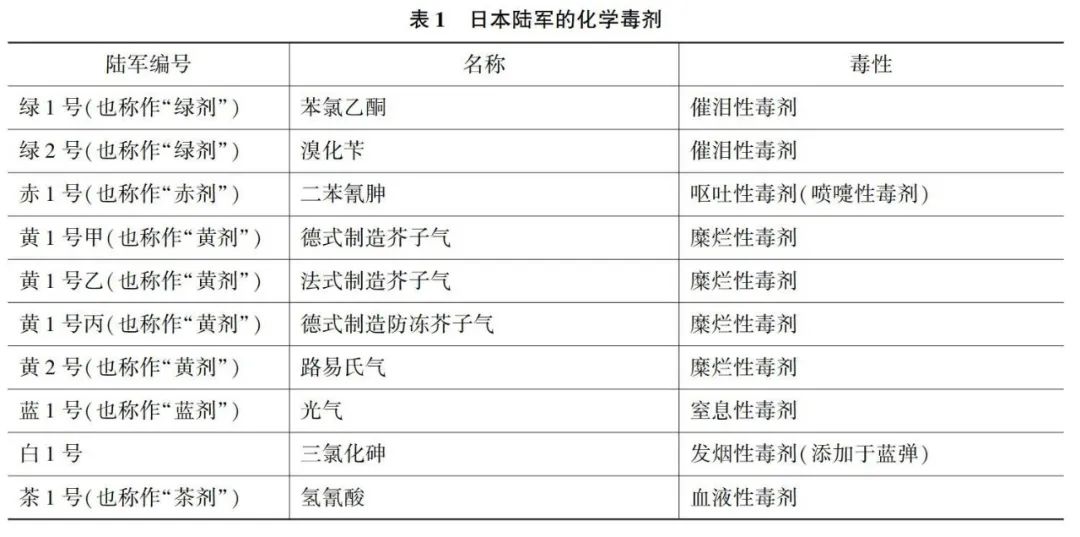

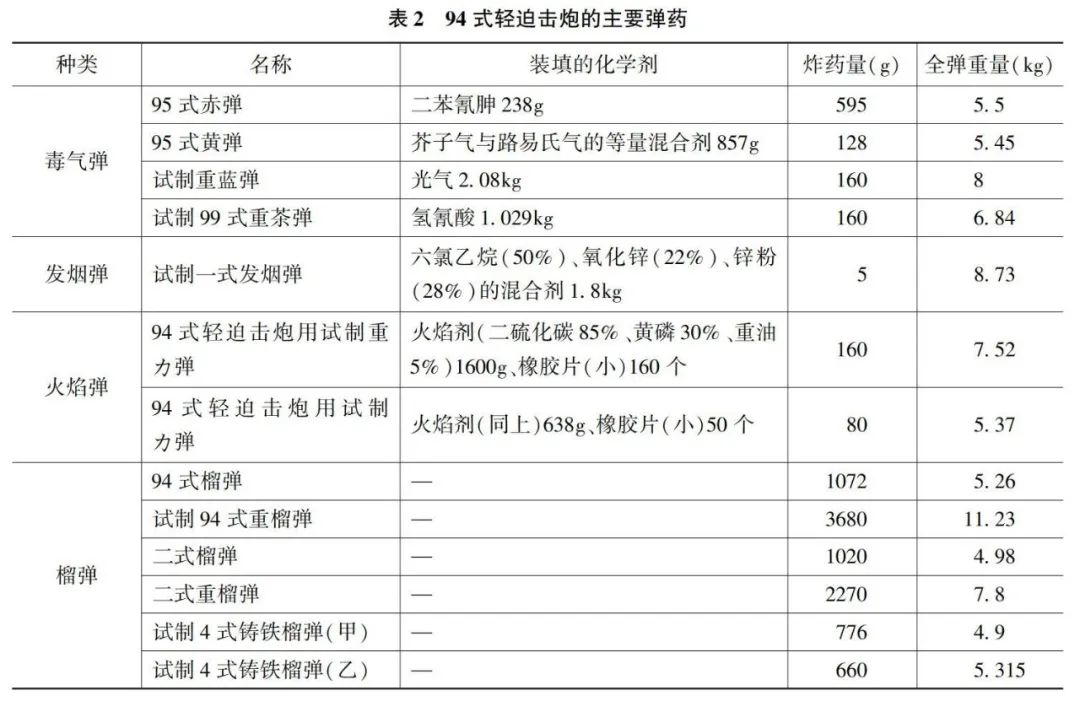

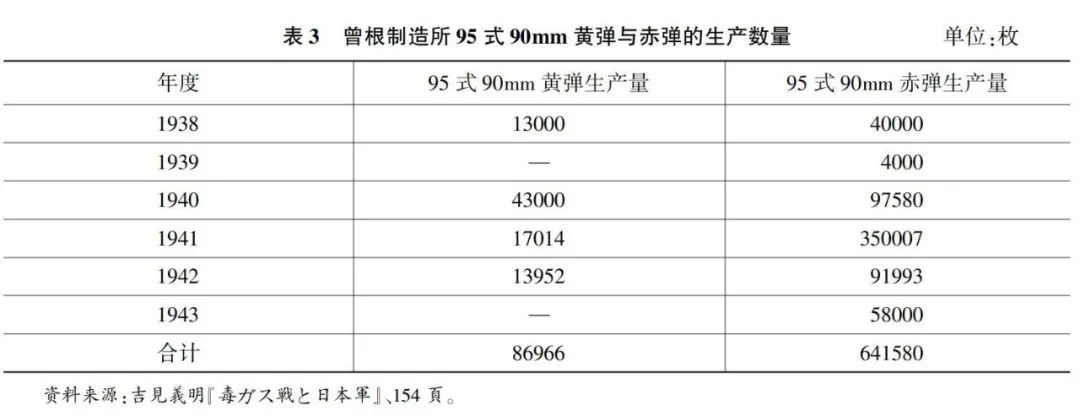

关于94式轻迫击炮使用的弹药,如表1所示,陆军以不同代码表示采用的化学剂毒性,再加上各物质进行编号。装填这些物质的毒气弹也用相应的编号指代,如装填了糜烂性毒剂的就称为“黄弹”。94式轻迫击炮使用的主要弹药如表2所示,其中已确认在实战中使用过的毒气弹有95式90mm黄弹与赤弹(日本陆军使用的名称是95式黄弹、95式赤弹,下文将同时标记口径)。

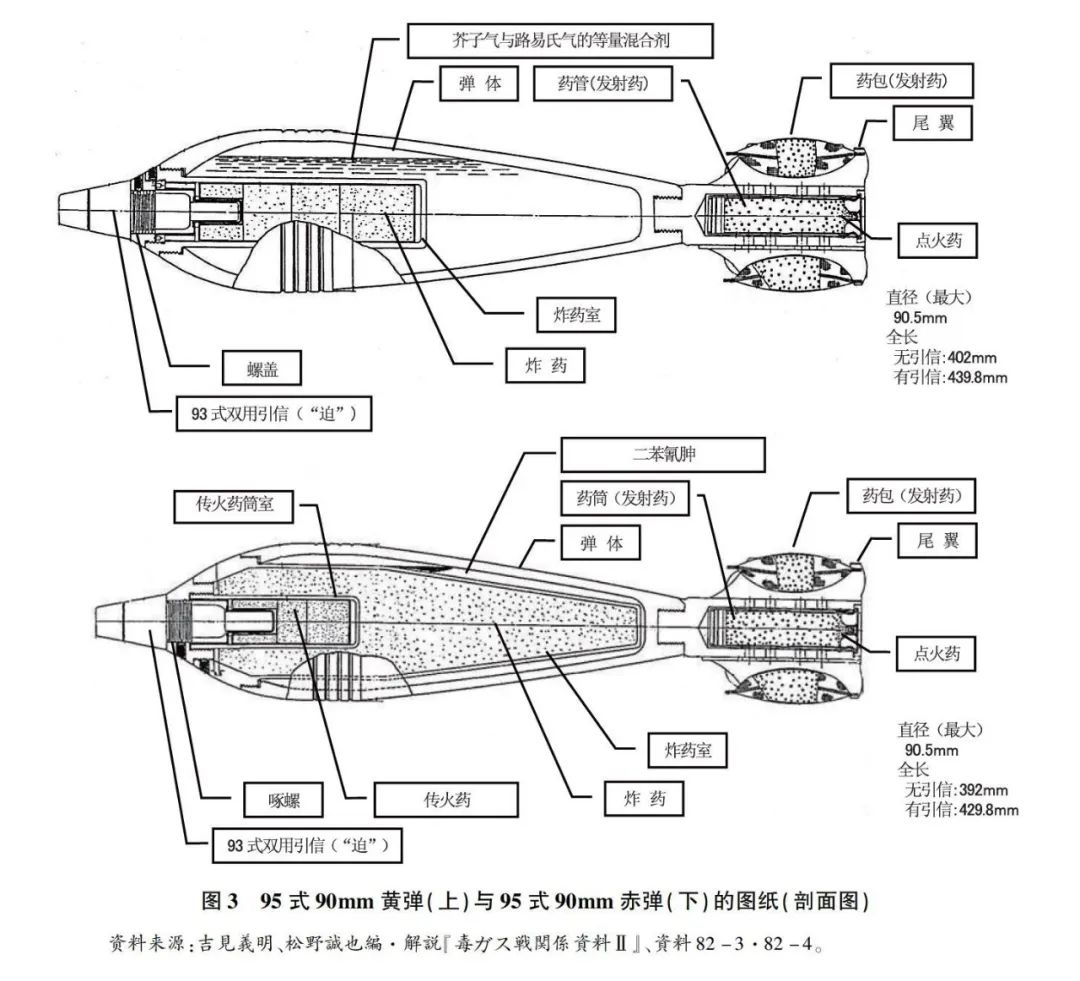

关于这些毒气弹的结构与杀伤力,95式90mm黄弹的“主要目的是通过撒播糜烂性持久毒物来杀伤人、马,或是妨碍敌人利用或占据某地点”,由陆军代号“黄1号”芥子气与“黄2号”路易氏气的等量混合剂共857g填充而成。路易氏气是为了降低凝固点而添加的,当与硫磺芥子气等量混合时,零下15度以上都不会结冰。这表明与陆军其他武器一样,毒气武器也是预想对苏作战而研究、开发的。

糜烂性毒剂在常温下为液体,为使击中目标爆炸后弹体破裂将其散播出去,须在黄弹内填充一定量的炸药(苦味酸)。黄弹爆炸后,糜烂性毒剂就会变成液滴及气溶胶散播,污染地面的液滴会渐渐气化而扩散。由于污染时间持久,日军也将糜烂性毒剂称为“持久剂”。接触糜烂性毒剂以后,眼及呼吸器官等的粘膜会受到伤害,皮肤变红后就会剧烈疼痛,同时形成水疱并糜烂。无法根治,只能以对症疗法治疗。日本陆军深知这是一种剧毒,曾指出约3.5g芥子气的液滴沾上人的皮肤,“数小时后会出现症状,数日后致死”,约2.4g路易氏气的液滴沾上人的皮肤,“10分钟后会出现症状,一周后毙命”。

陆军认为,1枚95式90mm黄弹爆炸时,尽管根据风速及土地的状况有所不同,但爆炸点周边100㎡以内的散毒量达每平米1—5g左右,可以造成该区域内的人、马无法战斗的效果。据中国派遣军化学战教育队的说明,该弹爆炸1枚时,半径约10m之内即遍布糜烂性毒剂。而在裸地上爆炸时,会生成直径90cm、深60cm的弹坑,对1公顷的区域在3分钟以内发射100枚时,爆炸时弹片的杀伤率为18%,相当于榴弹杀伤率的约24%。而炸药室的弹头部分,制造时有两处用于工具铆接的切槽,这是陆军毒气弹的外型特征之一(赤弹也同样有两处切槽)。

另一方面,95式90mm赤弹填充了陆军代号“赤1号”的二苯氰胂238g,“主要目的是通过呕吐性毒剂的飞散和炮弹的爆炸碎片来杀伤人和马”。这种化学剂常温下为固体,爆炸时需要通过发热将其变成微粒进行扩散,因此炸药(85%TNT与15%萘的混合剂)量较多,其结构是在弹体与炸药室之间填充二苯氰胂,在呕吐性毒剂的威力和爆炸作用下,这种炮弹是兼具破坏力和杀伤力的毒气榴弹(图3)。

然而,二苯氰胂并不是“非致死性”的。日本陆军科学研究所的化学武器研究员称,二苯氰胂的毒性匹敌窒息性毒剂的光气,如吸入高浓度的量,呼吸器官就会受到伤害,最终死亡。事实上,在中国战线实施的日本陆军毒气战记录中,就有中国士兵之中因吸入呕吐性毒剂“有口鼻大量出血,窒息而死者”的记载。

此外,95式90mm赤弹在裸地爆炸时,会生成直径90cm、深60cm的弹坑,对1公顷的区域在3分钟以内发射100枚时,爆炸时弹片的杀伤率为57%,相当于榴弹杀伤率的约75%。

日本陆军用于迫击炮的毒气弹,弹头部分除引信以外涂成灰色。为了区别毒气弹的种类,弹体的流线部分(最大直径90mm的位置至尾翼之前)中央会用珐琅漆涂以带状标志(宽2cm绕弹体一圈),颜色与弹头名称保持一致,如黄弹涂以黄色,赤弹涂以红色。

二、 1938年迫击第五大队在华北的毒气战

1937年7月日中全面战争爆发后,日本陆军参谋总长于当月先是准许使用催泪剂(绿剂),继而又分别于1938年4月和1939年5月,允许使用呕吐性毒剂与糜烂性毒剂。本文讨论的迫击第五大队的毒气战也是在上述参谋总长指示下达后实施的。以下就其具体内容进行探讨。

首先来看迫击第五大队《战斗详报》反映的1938年在华北进行毒气战的实态。

迫击第五大队《封门口附近战斗详报》(1938年6月25—28日)、《垣曲东方地区之战斗详报》(1938年6月29日—7月12日)、《官店村附近之战斗详报》(1938年7月12—26日)这三份资料都是隶属华北方面军的第一军自1938年5月中旬在山西省南部实施“晋南整肃作战”的《战斗详报》。

在解说这些记载内容前,先简要回顾一下启用呕吐性毒剂的过程。1938年4月11日,闲院宫载仁参谋总长在《大陆指第110号》中命令华北方面军司令官寺内寿一大将与驻“蒙疆”兵团司令官莲沼蕃,在对山西省及相邻山区“进行扫荡战”时,“可使用赤筒及轻迫击炮用赤弹”,并要求使用时“尽量与烟幕混用,严格隐匿使用毒气之事实,注意不得遗留痕迹”。这是参谋总长首次批准使用呕吐性毒剂。该指示中须留意的是,原本交付的赤弹只限于迫击炮用,这表明日军的设想是只限于迫击大队使用。

在该参谋总长指示的另外一张纸上,还命令华北方面军交付转自华中方面军的15000发轻迫击炮用赤弹与自本土运送的40000个赤筒,向驻“蒙疆”兵团交付自本土运送的10000个赤筒,同时要求将赤弹称为“特种发烟弹”,将赤筒称为“特种发烟筒”。

接到参谋总长的指示后,寺内寿一于4月21日向第一军司令官香月清司中将传达了相同内容的命令,准许使用赤筒及迫击炮用赤弹。在这样的背景下,第一军准许在“晋南整肃作战”中陷入苦战的第二十师团使用赤筒,该师团于7月6日至7日在山西省曲沃附近大规模使用了赤筒。据称6日这天,日军使用了约7000个中赤筒,毒烟弥漫了整个中国军队的最前线阵地,日军的最前线部队几乎毫无损伤一举突破了约3000米,但也有部分部队因毒烟逆流,未取得充分“效果”。紧接着7日又在前方约3公里的地方使用了约3000个赤筒。

第二十师团在战斗初期攻下一个村庄,曾付出受伤三四十人乃至100人的代价,但使用毒气后,“紧随特种烟一举攻下”中国军队抵抗的约10个村庄时仅有不到10人受伤,“其效果显著”得到高度评价。除此以外,也有遭遇毒烟的日军部队因未佩戴防毒面具,或是佩戴方法不正确,出现了“东倒西歪或是大便失禁者”。

然而,正如揭示上述经过的吉见义明所指出,第一军司令部当初对于使用呕吐性毒剂有所保留。在第一军参谋长饭田祥二郎少将向前来请求批准使用的军参谋表示了对呕吐性毒剂效果的疑问,并以各部队将过于依赖毒剂而不进行奋勇战斗、一旦使用事实被发现后的“责任”问题为由未予批准。第一军虽然在6月15日批准了第二十师团使用赤筒,但除此以外未再批准。

另一方面,对陷入苦战的中野支队(支队长为中野直三少将,主要组成为步兵第二十五旅团、野炮兵第一〇八联队第二大队、迫击第五大队),7月5日第一军司令部记载称“中野支队方面屡次申请批准使用赤弹,但军方暂时不予同意,盖因战况不利时滋生依赖于此之恶习不妥,且会给敌人提供在国际上恶意宣传之资料”。同日,下辖中野支队的第一〇八师团(师团长为下元熊弥中将)得知第二十师团已“指示可全面使用毒烟”后,致电第一军司令部,对中野支队“根据当前的情况,请求可命该支队随机应变使用毒烟”。对此,第一军于6日说明了不准使用赤弹的方针,但就中野支队携带的约1000发迫击炮用赤弹,记载称擅自使用的决定应是部队长的责任,但师团方面也对军司令部不批准使用抱有不满,认为是不近人情之举。弹药匮乏的中野支队7月8日仍然致电要求允许使用“特种发烟弹”,但未发现资料证明第一军司令部曾就此回电。而迄今为止的研究都无法确认中野支队实际是否使用了赤弹。

这种情况下,记录了隶属于中野支队的迫击第五大队战斗行动的,即是上述3份战斗详报。以下分析其内容。

首先,迫击第五大队《封门口附近战斗详报》第一页的标题中,“详报”二字被涂黑了。这应是为了隐匿该资料是《战斗详报》在替换封面时所采取的处理措施。该资料中没有使用过赤弹的记录,但卷末《迫击第五大队兵器损耗表》中设有“特种弹”一栏。如上所述,这应是表示迫击第五大队携带了配备给华北方面军的赤弹。此外,《迫击第五大队兵器死伤表》与《迫击第五大队兵器损耗表》均注明是《战斗详报》的附表,也可以佐证本资料就是迫击第五大队的《战斗详报》(下文的《战斗详报》在这一点上是共通的,因此不再赘述)。

其次,迫击第五大队《垣曲东方地区之战斗详报》,是一份显示该大队开始使用赤弹的资料。《7月2日战斗经过要图》中记载,“15时第一中队先开始试射,之后为呼应最前线步兵的突击进行猛射”,并记下消耗“特种弹”120发、榴弹283发。《7月3日战斗经过要图》中记述消耗“特种弹”28发、榴弹88发。

对于自7月4日傍晚转入反攻的中国军队,时任迫击第五大队大队长的幡川錬治少佐命令第一中队集中射击924.5高地西面,通过毒气战成功击退了中国军队,“射击颇为精准,自首弹命中目标后不断射击,在我方集中射击下目睹敌方被打倒,此时风向、气温都有利于赤弹的气象状况,大队长当即命令突袭射击赤弹,效果明显,敌人悉数向西面败退”。当天使用了“特种弹”64发,榴弹106发,从这一记述来看,可知特种弹即指赤弹(为行文方便,以下除引文外,皆称“赤弹”)。

接着,7月6日又抓住中国军队试图反攻而集结的时机展开毒气战,“天候气象都适合使用特种弹,风向也合适,大队长命令发射榴弹后再发射数发特种弹,敌人在遭到我方射击后四散败退”,该日使用了赤弹6发、榴弹109发。7日又使用了赤弹6发、榴弹56发,8日也使用了赤弹1发、榴弹61发。在7日的战斗中,记载称榴弹射击后使用赤弹,“敌方迫击炮完全被我方压制”。

据迫击第五大队《垣曲东方地区之战斗详报》中的《迫击第五大队兵器损耗表》记载,该作战中,迫击第五大队第一中队与第二中队共计使用赤弹1131发。因此,除前文提及的毒气战之外,表明还有其他使用赤弹的情况。

迫击第五大队《官店村附近之战斗详报》显示,7月19日的战斗中使用了赤弹13发、榴弹78发。该日的战斗要图中也记载使用了赤弹13发。

由上可知,迫击第五大队《垣曲东方地区之战斗详报》与《官店村附近之战斗详报》表明,中野支队在未得到第一军司令部正式批准下使用了赤弹。另外不可忽视的一点是,在第一军内部讨论中野支队使用赤弹问题之前,就已经于7月2日开始使用赤弹了。而当隶属中野支队的步兵部队陷入苦战时,迫击第五大队在大队长幡川的命令下使用赤弹,并逐渐熟练掌握其运用。幡川在1933年陆军习志野学校创设时即兼任练习队的教官,日中战争爆发后,于1937年12月编入派往华中的第二野战化学实验部,1938年6月出任第二任迫击第五大队大队长,是知晓毒气战的人。

然而,关于“晋南整肃作战”,当时隶属野战重炮兵第六联队第六中队的原伍长在太原战犯管理所的供述书(1954年11月17日)中,就7月6日发生的事称“当天,日军使用窒息性毒瓦斯,违反了国际法”,并留下了以下证言。

事变发生已经一年,依照现在的情况接下来不知道还要几年。也无法预计吾等是否能生还。不管怎么杀都不投降是因为与住民有联系。是因为硬要说着宣抚等来纵容。有着四千年历史的汉民族会那么轻易的听话吗?某个宣抚班成员说要彻底破坏,然后再建设,也许那是真的。从此次第二十师团被包围的例子来看,我认为应该更彻底地执行。看到日军使用毒瓦斯,我也觉得是理所当然的。

这样的意识成为中国战线进行毒气战的基础。为了抑制日方损失,军队意识到呕吐性毒剂是对中国军队非常有威力的兵器,不再抵触使用。该伍长可能根据吸入呕吐性毒剂后中国士兵的痛苦反应,认识到使用的是窒息性毒气。

另一方面,借鉴了1938年8月前在华北的实战使用经验,日军开始重视指导将呕吐性毒剂与步兵进行刺刀突击相结合。在华北地区就赤筒的使用,有资料记载“本特殊烟未出现致死效果,从敌人吸入烟后立即出现暂时无法战斗的特征来看,发射后即刻发动白刃战,力求彻底发挥效果极为重要”,“战况上无法进行突击时,有必要以各种猛烈的火力进行痛击”。

日军开始进行的指导是,呕吐性毒剂没有“致死的效果”,通过使用呕吐性毒剂,不仅要突破中国军队阵地,突击的日军还需要用刺刀杀戮痛苦的中国士兵,无法顺利突击时也要集中火力用炮击或枪击进行歼灭。自同年8月进攻武汉开始普遍采取这种策略,参加该作战的迫击第五大队对赤弹的使用也变得日常化,下节将对此进行考察。

首先来看一下武汉会战时毒气战的概况。1938年5月2日,闲院宫参谋总长向华中派遣军司令官畑俊六大将下达《大陆指第120号》,准许使用催泪筒(绿筒)。8月6日,又向华北方面军司令官寺内与华中派遣军司令官畑下达《大陆指第225号》,指示“尔今可使用赤弹”,“使用时尽量与烟幕混用,不在街市及第三国人居住地区使用,严格隐匿使用瓦斯之事实,注意不留痕迹”。9月19日,闲院宫参谋总长向负责进攻广东的第二十一军司令官古庄干郎中将下达《大陆指第285号》,允许使用赤筒、赤弹、绿筒,并指示“使用时尽量与烟幕混用,尤其不在街市及第三国人居住地区使用,严格隐匿使用瓦斯之事实,注意不留痕迹”(此后进攻广东时实际还断续使用了呕吐性毒剂和催泪性毒剂,此处不再详述)。

1938年8月至10月进行的武汉会战中,日军各前线部队局部实施了毒气战,相关情况在华中派遣军司令部的《武汉攻略战期间化学战实施报告》(以下简称“华中派遣军报告”)中已有详述。该报告附有第二军(丙集团)司令部《武汉攻略战期间化学战实施报告》(1938年12月1日,以下简称“第二军报告”),其中也记载了部署于该军的迫击第五大队实施的毒气战。

根据《华中派遣军报告》,关于毒气战部队,第二军配备了迫击第三大队、迫击第五大队、第二野战瓦斯队,第十一军配备了迫击第一大队、迫击第四大队、野战瓦斯第五中队、野战瓦斯第十三中队、野战瓦斯第八小队。以下考察迫击第五大队隶属的第二军的情况。

据《第二军报告》记载,第二军司令官东久迩宫稔彦王中将1938年8月26日下令将迫击第三大队部署到第十三师团(《二军作命第465号》),9月2日下令将迫击第五大队部署到第十六师团(《二军作命第473号》)。而第二军特种班制定的特种烟使用计划中,迫击第三大队“配备了部分瓦斯弹”,迫击第五大队“主要配备了瓦斯弹”。

《第二军报告》的附件第二军司令部《化学战教育计划》(1938年8月)内,另有一纸写着保密事项,称“为求保密,沿袭原先将赤筒、赤弹称为特种发烟筒、特种发烟弹的做法,将这些统称为特种烟”,使用时“适当将发烟筒、绿筒(催泪筒)混用,努力保密”,同时“勿丧失时机,利用效果歼灭敌人,力求不留下证据”,“特种物资尤其注意不可落入敌手”,使用时“预先宣传敌人使用瓦斯的同时,如已使用特别宣传成是敌方所为”,可知对隐匿使用事实已到了神经过敏的程度。而第二军司令官于8月16日下令“本次作战期间师团长可适时使用特种烟”(《二军作命第446号》)。

如此在武汉作战中,迫击第五大队也实施了毒气战。据《第二军报告》记载,94式轻迫击炮特种发烟弹的使用数量为第十三师团666发、第十六师团1403发,但该数字的准确性仍有待考证(前者应是迫击第三大队使用量,后者应是迫击第五大队使用量)。

根据《第二军报告》的附表第7《迫击大队特种发烟弹使用概况一览表》(1938年9月22日—10月23日)记载,迫击第五大队在5次战例中使用了赤弹200发,迫击第五大队第一中队在18次战例中使用了413发,迫击第五大队第二中队在13次战例中使用了443发,迫击第五大队第三中队在3次战例中使用了344发(以上共计使用1400发。因其间曾被分割成中队部署到最前线,故显示有大队和中队的使用数)。另一方面,迫击第三大队第一中队在5次战例中使用了479发,迫击第三大队第二中队在3次战例中使用了124发,迫击第三大队第三中队在1次战例中使用了49发(以上共计使用652发)。由此可见,迫击第五大队是实施毒气战的主体。《第二军报告》在“特种烟之效果”部分,评价“迫击特种发烟弹射击”“局部性直接支援了步兵的战斗,尤其对带掩体的机关枪,以小数弹收到适时压制成效的例子较多,需引起注意,此外还屡次发挥阻止射击、扰乱射击等效果,利于步兵的战斗”。

在上述基础上,接下来具体分析迫击第五大队《大别山突破作战沙窝附近之战斗详报》的内容。该资料首页标题“战斗详报”四个字中,“详报”二字也被涂黑。其内容记载了迫击第五大队自山西省移动到华中后,8月26日被编入第二军,9月3日被部署至第十六师团,10月2日迫击第五大队主力辖属于步兵第三十八联队、第二中队辖属于步兵第三十三联队的经过。10月4日的迫击第五大队命令(《迫击作命第345号》)中,大队射击计划注明通过射击赤弹“压制”岩山附近的中国军队,可知从一开始使用赤弹就被列入作战计划。

10月6日的战斗中,由于中国军队的顽强抵抗,日军的步兵部队陷入苦战,在中国军队的迫击炮射击下,报告称“大队长抓住时机,命第三中队……集中射击榴弹、特种弹,完全压制住对方”,当天使用了赤弹95发(第一中队83发、第三中队12发),榴弹407发。7日的战斗中第一中队又使用了赤弹10发、榴弹7发,8日在步兵部队损失不断的情况下又使用了赤弹60发(第一中队3发、第三中队57发)、榴弹108发。9日步兵第三十八联队下令,当第一大队突击时“利用发烟中队的毒烟,同时LM(迫击队)……应压制住敌方LM”,在步兵第一大队开始攻击后,“各中队抓住时机开始射击,以榴弹及特种弹压制敌人”,经过约1小时的激战后占领了中国军队阵地。当天第一中队使用了赤弾及榴弹各51发。可知该战斗中,为了攻下坚固的中方阵地,一并使用了“毒烟”(赤筒)与赤弹。

10月13日迫击第五大队又被编入步兵第三十三联队,15日磨盘山附近的战斗中,在步兵第三十三联队长提出“扑灭”连日来妨碍日军攻击的中国军队迫击炮的要求下,迫击第五大队实施毒气战,“对敌方迫击炮阵地施以榴弹或是赤弹的彻底射击,意欲将其扑灭而进行猛烈发射”,当日使用了赤弹123发、榴弹126发。17日的战斗中,迫击第五大队第二中队使用了赤弹19发、榴弹24发,田沼小队使用了火焰弹10发、榴弹25发。火焰弹应是表2所示轻迫击炮用试制カ弹,一旦爆炸,就会散布起火的火焰剂和橡胶片。

19日开始的在西山附近的战斗,迫击第五大队第二中队于19日使用赤弹47发、火焰弹13发、榴弹25发,接到前线步兵部队提出压制中国军队迫击炮阵地的要求后,20日展开攻击“发射特种弹压制,目的达到,敌人暂时安静下来”,当日第二中队使用赤弹11发、火焰弹6发、榴弹46发。

迫击第五大队《大别山突破作战沙窝附近之战斗详报》的本文中,赤弹的消耗量合计为1584发,但卷末的《迫击第五大队兵器损耗表》载有“特种弹”(赤弹)共使用789发。两者不一致的原因目前仍不明了,前者的数字或是表示整个大别山突破作战中的使用量。

与迫击第五大队《大别山突破作战沙窝附近之战斗详报》同一时期的还有另一份记录,即迫击第五大队第二中队所属的步兵第三十三联队编写的《大别山脉沙窝附近战斗详报》。其中记载该联队自9月21日至10月20日,使用赤筒155个、催泪筒(绿筒)240个、山炮赤弹108发,下辖的“迫击炮第二中队”使用了519发迫击炮赤弹。其10月11日的记载中,称“迫击炮中队一意尽力扑灭、压制敌方迫击炮,但炮弹不良甚多,未能紧密配合步兵突击,因此敌方迫击炮造成的死伤甚大,极为遗憾”,具体为56发榴弹中34发、44发赤弹中10发未爆炸。

迫击第五大队第一中队《磨盘山西南侧并吊桥湾东侧及东南侧附近战斗详报》是该中队1938年10月13日因迫击第五大队大队长命令,编入步兵第三十八联队第二大队后的战斗记录。该资料首页标题的“战斗详报”中,“详报”二字也被涂黑。

其卷末的《武器弹药损耗表》中未见赤弹的记载,但附表内有使用量。据附表第1《自10月14日至10月17日战斗期间射弹表》,17日赤弹的使用量为51发。据附表2《自10月17日至10月31日战斗期间射弹表》记载,赤弹的使用量为17日17发、18日20发、19日39发、20日20发、21日13发(以上合计109发)。附表3《自10月22日至10月23日战斗期间射弹表》载,赤弹的使用量为22日29发、23日36发(以上合计65发)。将上述日期的数值相加,赤弹的总使用量为225发。其中,10月21日进攻中国军队阵地时,记载称“相信尤其是赤弹对敌军最后主阵地的威力,使得敌方终于不得不后退”。

迫击第五大队第二中队的士兵也在日记中记述了毒气战的情况。1938年9月21日,武汉会战期间,日记中写道:“为援助步兵攻击,各小队在前方高地各放置一门炮。开始射击。野炮也布置在河滩开始射击。下午又下雨了。我望着天空,心想真是场无情的雨啊。顽强的敌人遭受了特种弹的攻击,据说性能良好”,可知其关注赤弹的威力。9月25日又写道:“5点半将炮分解运送至1000米高的山地上,列炮布置。准备好榴弹赤弹,7点半开始射击。敌方炮兵也猛烈向我军炮兵阵地射击。11点左右友机通报发现敌军野战炮阵地,但因无法射击野炮,所以用榴弹、赤弹进行猛烈射击。”由于山地战中仰角低的野战炮难以发挥作用,利用曲射弹道可居高临下攻击中国军队阵地的迫击炮,毒气战发挥了威力。

武汉会战结束后的1938年12月2日,闲院宫参谋总长向华北方面军司令官杉山元大将、华中派遣军司令官畑、华南的第二十一军司令官安藤利吉中将下达《大陆指第345号》,指示“在中国各军可使用特种烟(赤筒、赤弹、绿筒),但使用时应尽量避开街市,尤其是第三国人居住地区,注意与烟幕混用,严格隐匿使用瓦斯之事实,不要留下痕迹”,此后日军在中国战场使用呕吐性毒剂与催泪剂逐渐普遍,作战与战斗也逐渐依赖毒气进行。下节继续考察其实态。

首先回顾一下修水渡河作战中毒气战的概要。实施该作战的第十一军(司令冈村宁次中将)在第一〇一师团部署了迫击第三大队、迫击第五大队、野战瓦斯第六中队,在第一〇六师团部署了迫击第一大队、第二野战瓦斯队。作战开始前,新任迫击第五大队大队长桥诘利龟少佐于3月10日的命令(《迫作命第387号》)中又另列出《迫击第五大队战斗计划》,命令“以射击榴弹及特种发烟弹,密切配合”步兵第一四九联队的渡河作战及之后的战斗。

3月17日,第一〇一师团实施的支流渡河战中,使用了迫击炮赤弾230发、野炮赤弾210发、赤筒106个、催泪筒94个。3月20日的修水渡河作战中,傍晚向对岸的中国军队阵地进行赤弹的突袭射击后,第一〇六师团自19点20分、第一〇一师团自19点40分开始分别大规模发射赤筒,毒烟在放射开始5分钟后到达对岸,弥漫了中国军队阵地。此时毒气武器的使用量如表4所示极为庞大(此外还大量使用了发烟筒,此处略去)。这是日中战争中规模最大的毒气战。第十一军炮兵队使用的赤弹应是15cm榴弹炮用赤弹。另外,迫击炮赤弹的使用量则出自部署在两个师团的迫击大队。

迫击第五大队在追击撤退的中国军队攻打南昌的过程中,使用赤弹的记录可从迫击第五大队第一中队的《修水河及南昌附近之战斗详报》中找到佐证。3月24日在马路口市附近的战斗中,迫击第五大队第一中队使用了赤弹27发、榴弹64发,虽然中国军队“在本次战斗中巧妙利用堤防不断顽强抵抗,但在拥有曲射弹道之炮的威力尽情发挥下,被成功突围”,评价称“相信赤弹之集中射击成效显著”。之后,3月27日在临近南昌的赣江渡河作战中,使用了赤弹20发、榴弹97发,称赞其“先于其他火炮,支援了步兵的强行渡河,完全发挥了威力,给敌人造成莫大损失,使步兵第一〇一联队成功率先攻入南昌”。笔者获得的当日第一中队所作《南昌附近迫击第一中队战斗经过要图》(收录于迫击第五大队第一中队第三小队长《昭和12年10月21日西保障附近之战斗》附册)中,也记载称使用了赤弹20发、榴弹97发。

此外,笔者入手的迫击第五大队《南昌攻略战迫击第五大队战斗经过要图(自3月17—18日)》(1939年3月17—22日)中,记录了在陈家将大炮一字排开射击修水河对岸中国军队阵地的情况,及渡过修水河后进攻南昌过程中的射击状况。据该作战经过要图记录的弹药消耗表可知,3月17—22日间使用了赤弹517发(其中20日的修水渡河作战使用了245发)。该资料是夹在迫击第五大队《修水河及南昌附近之战斗详报》中的一张图,23日之后的战斗经过要图应该也有绘制,但此次入手的资料中未见。

据参加了修水渡河作战的迫击第五大队第二中队的某士兵阵中日记描述,3月16日已做好在中方阵前渡河的准备,17日“6点左右感觉到空气异样,突然咽喉疼痛,是毒气。阵地中一片骚乱。赶紧戴好防毒面具。因是第一次的毒气,故大家都很紧张。一会毒气散去才取下面具休息”。这应该是第十一军在黄昏使用的赤弹飘出的呕吐性毒剂。当日另有记载称,“大队为掩护149R(步兵第一四九联队)渡河,开始炮击陈家。中队发出……准备12发赤弹的命令。分队是第3炮”。3月20日,第十一军在修水渡河作战中开始大规模使用呕吐性毒剂的阵中日记中,载有“17点开始的一小时,中队射击榴弹100发。雨越下越大。休息40分钟后转为射击赤弹。因雨势绵延装药及药筒带有湿气十分困难,但分队的炮都发射顺利”。3月22日的记载称“16点左右攻击搾下龙关。一次射击榴弹4发、赤弹4发。18点步兵点燃发烟筒突击”。像这种使用呕吐性毒剂而成功的作战,3月28日的阵中日记写道:“早上得到情报称27日5点5分攻下南昌,陆军部队立即在城内进行扫荡。经历了雨、泥考验的攻略战也就此落幕。……此次作战主要有赖于火器,及近代立体化学战才得以成功。敌人过于自信的抵抗,在我军迅猛的攻击下,未占到丝毫便宜便败退了”。可见,迫击第五大队的士兵并未对赤弹的使用有所抵触,反以“近代立体化学战”击垮中国军队的抵抗为豪。

1.华北方面军在现占领区内作战时可使用黄剂等特种物资,以研究其在作战方面之价值。

2.上述研究应在下列情况下进行:

(1)必须采取所有措施隐匿事实,特别注意绝对不得伤及第三国人,并对其严格保密。

(2)尽量减少对中国军队以外的平民的伤害。

以往研究判断最早使用糜烂性毒剂的例子是在1939年7月第三飞行集团于华北投下92式50kg黄弹66发,同年9月投下12发,依据的是笔者发现的资料,但具体使用于何处不明。此前也未发现参谋总长的指示下达后华北方面军方面的应对及付诸实战使用的相关资料。此次新发现的迫击第五大队《晋东作战战斗详报》(1939年7月5—28日)有助于弥补上述的研究空白。以下具体考察其内容。

该资料最初记载了迫击第五大队从华中派遣军转属华北方面军的经过,卷末的命令副本在开头记录了华北方面军司令官杉山元1939年5月31日颁发的《方军作命甲第659号》,命令迫击第五大队编入华北方面军的战斗序列。将其与命令原件相对照,可知两者完全一致,这也进一步提高了迫击第五大队《晋东作战战斗详报》作为资料的可信性。

为歼灭山西省东南地区的国民政府军队与共产党军队,华北方面军直辖的两个师团与第一军参加了自1939年7月至8月实施的晋东作战。此次作战中,迫击第五大队部署到步兵第七十七联队,该联队隶属第一军第二十师团(师团长牛岛实常中将)的步兵第三十九旅团(旅团长关原六少将)。迫击第五大队《晋东作战战斗详报》中收录了7月3日步兵第七十七联队联队长藤室良辅大佐的命令《步七七作命第703号》的副本。为与之前的《大陆指第452号》进行比较,引用如下:

一、本作战期间,旅团在大交镇、张马村之间使用甲号物资,以研究其对作战之价值。藤室部队在不妨碍作战的前提下基于上述主旨进行研究,甲号研究相关应严守另纸第一内注意事项。

二、各大队按每步枪中队编成中队长以下十名的发烟班,按照配置需要,应由大队长直辖。

三、以下甲号物资按照另纸第二分配。

步七七作命第703号另纸第一

甲号研究伴生的各注意事项:

一、本研究相关命令、通报、报告等统称为“甲号”,隐匿内容的同时,其重要文件应由联系人托运,努力防止泄露机密。

二、应采取万全措施隐匿使用甲号之事实,因此须极力减少对中国军队之外的平民之伤害,特别注意绝对不得伤及第三国人,并须对其严格保密使用之事实。

三、不允许对甲号使用之状况及其效果、敌人使用瓦斯相关物资进行摄影。

四、关于使用甲号,应报告如下事项(报告用纸将于日后交付):

1.战斗地名及战斗年月日

2.使用时间、天候、气象

4.使用物资之种类及数量

5.战斗经过之概要(战斗前之态势、使用后战斗经过、成果之利用)

对比《大陆指第452号》与《步七七作命第703号》可以发现,两者在内容上十分相似,且都强烈认识到违反国际法的问题而对隐匿使用事实达到过敏反应的程度,同时采取区别对待的态度,一方面强调“绝对不可”伤及欧美人,另一方面“极力”减少对中国当地居民的伤害。换言之,《步七七作命第703号》是《大陆指第452号》传达到基层前线部队的结果。

此次通过确认该命令存在,可知传令系统如下:1.5月13日的《大陆指第452号》向华北方面军司令下达后,2.由华北方面军司令向第一军司令,3.由第一军司令向第二十师团师团长,4.由第二十师团师团长向步兵第三十九旅团旅团长,5.由步兵第三十九旅团旅团长向步兵第七十七联队联队长依次下达使用糜烂性毒剂的命令,最后,步兵第七十七联队联队长根据步兵第三十九旅旅团长的命令,向所辖部队发出《步七七作命第703号》(7月3日)命令。但目前还未发现第2—5项的命令,可能现在已不存在。但《大陆指第452号》附有《化学战实施要领》等,列出了类似“步七七作命第703号另纸第一”所列的详细的注意事项,应是与上述的传令系统同时传达的。

进一步调查现存的资料,可以发现有一份华北方面军司令杉山元1939年6月11日签发的命令《方军作命第671号》。分别命令一名中佐和一名曹长“应援助第一军内的甲号研究”,预定为期大概10天,同时还命令第一军司令官梅津“关于实施甲号研究,应对上述将校作如下对待”,即第一军司令官受华北方面军司令官委任,对两名将校进行指挥与指导。该命令表明《大陆指第452号》颁布后,华北方面军内部开始有组织地开展实战使用的准备工作。而糜烂性毒剂的使用,即始于下述的7月,这在时间顺序上也是相吻合的。

接下来通过迫击第五大队《晋东作战战斗详报》的相关记载分析实战使用的情况。7月3日,步兵第七十七联队与迫击第五大队根据当日收到的《步七七作命第703号》命令,决定自7月6日至8日使用“甲号物资”的方针,迫击第五大队大队长桥诘发出命令,分别由第一中队携带榴弹370发、赤弹260发、火焰弹20发、黄弹100发,负责补给炮弹的大队段列携带榴弹100发、黄弹100发(《迫五作命第459号》)。

7月6日,迫击第五大队展开了毒气战。记载称“敌军利用我军射击的间歇,令人憎恶地利用掩体进行机关枪乱扫。大队长以射击特种弹予以压制,有利地协助了(步兵第七十七联队)第一大队的攻击”。当日使用的31发特种弹为赤弹。因7日记载中国军队“溃败”,前线步兵进入,这应是为避免伤及日军自己失去了原定使用黄弹的机会,此时只是使用了赤弹。

日军迎来使用黄弹的机会,是在董封镇的南方高地进攻顽强抵抗的中国军队时。迫击第五大队7月17日命令使用弹药的标准定为榴弹80发、赤弹70发、黄弹30发(《迫五作命第465号》),当日第一中队使用了榴弹78发、赤弹60发、黄弹28发。据称当时的情况为“发现了疑似敌山炮阵地,猛射特种弹”,“得知敌军利用浓雾,将放置的炮分解搬送仍在附近抵抗后,大队抓住机会向各处猛射,鉴于郑家庄西南方封闭曲线高地北斜面方向仍顽强抵抗我军攻入阵地,遂猛射黄弹,秘密协助前线步兵的进攻,14点40分左右一时中止射击”。

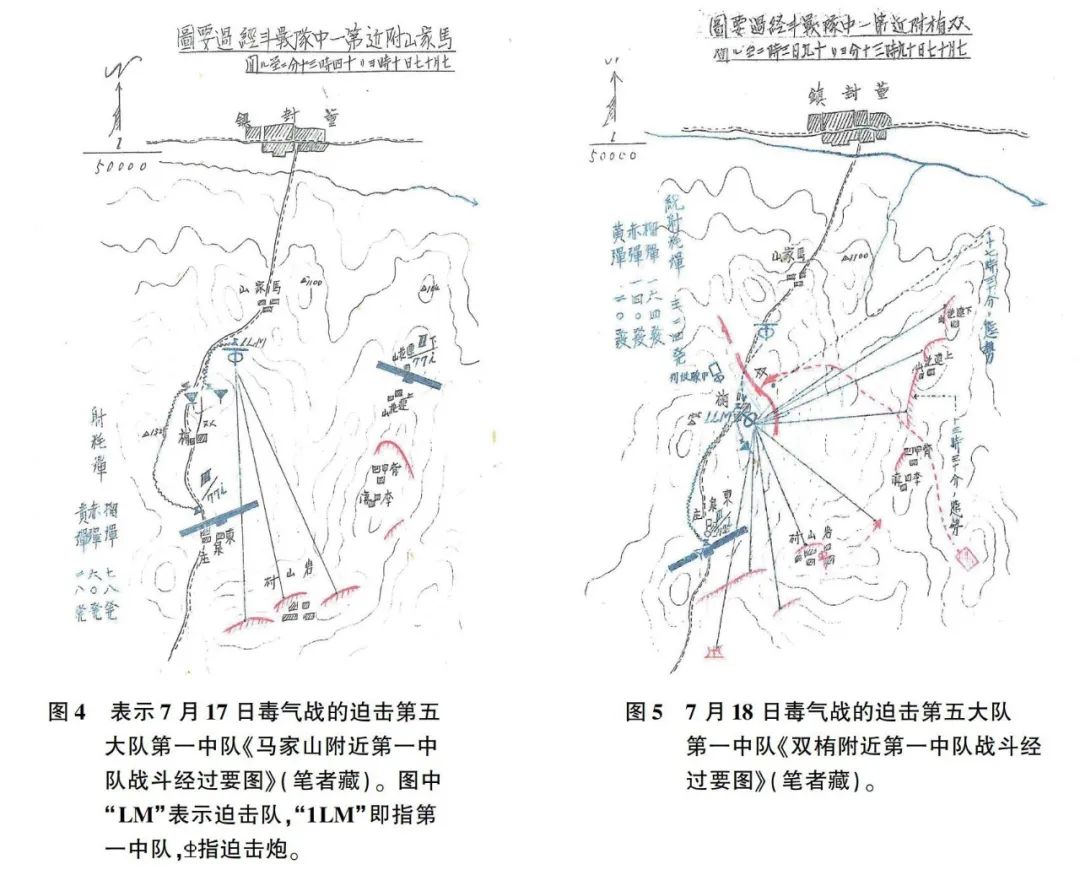

另据笔者入手的迫击第五大队第一中队《马家山附近第一中队战斗经过要图》(收录于迫击第四大队第一中队第三小队长《昭和12年10月21日西保障附近之战斗》附册),详细地图示了战斗状况,在岩山村及其周边区域使用了黄弹28发、赤弹60发、榴弹78发,步兵部队分布在不会遭受毒害的临界点(图4)。村庄则遭受了糜烂性毒剂的污染。

第一中队18日也使用了黄弹20发、赤弹160发、榴弹164发。当时的情况是“敌迫击炮射击自岩山村部落方向而来,立即以榴弹、黄弹予以压制”。笔者入手的当日迫击第五大队第一中队《双栯附近第一中队战斗经过要图》(收录于迫击第五大队第一中队第三小队小队长《昭和12年10月21日西保障附近之战斗》附册)也记载称,向位于岩山村及其周围山地的中国军队使用了榴弹164发、赤弹140发、黄弹20发(图5)。此处记载的赤弹使用量有所差异,因第一中队绘制的战斗经过要图标明使用了140发,如是160发则与后述兵器损耗表中所记的赤弹使用总数不符,可判断战斗详报本文的记载有误,正确数字应为140发。

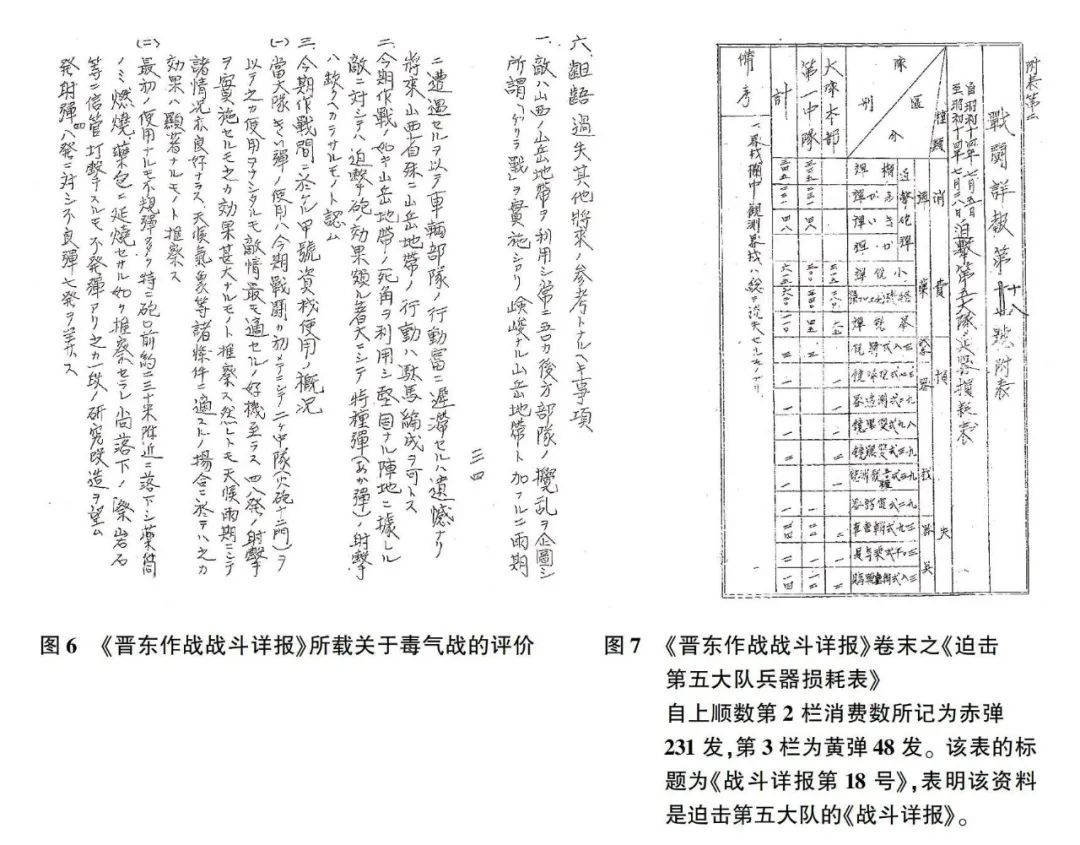

也就是说,在记载中记录了赤弹的使用:“如此次作战,对利用山岳地带的死角、据守坚固阵地的敌人,迫击炮的效果颇为显著,可见特种弹(赤弹)的射击不可或缺”。而在“此次作战期间甲号物资使用之概况”中,记载称“本大队使用黄弹,此次战斗为首次,两个中队(火炮12门)使用时,并非适合敌情的最佳时机,但射击48发,推测效果甚大,但天候处于雨季,各种情况难称良好,预计天候气象等各种条件俱佳时效果当更显著”,可见迫击第五大队对首次用于实战的黄弹威力给予了很高评价(图6)。由该记述可知“甲号物资”中包含黄弹,即糜烂性毒剂)。因此,推测迫击第五大队在毒气战实施报告中也作出了同样的记载。而卷末附加的兵器损耗表中,记载第一中队“消耗”了赤弹231发、黄弹48发(图7)。

此外,隶属于山炮兵第三十六联队的部队在高平作战的教训中指出,中国军队“通过地形工事修筑了相当坚固之阵地……对位于前进路线的工事部落使用榴弹及甲号物资(あ)、前进路线以外区域则使用甲号物资(き)为上策”,就携带弹药的数量记载称“榴弹甲号物资大约相同数量,由中队内各分队分别携带(き)或者(あ),不要将各种甲号物资混合携带”。由此可见,“甲号物资”是毒气武器的秘密代称,“(あ)”指赤弹,“(き)”指黄弹,有可能在高平作战中也投入了使用。

最后剩下的两份战斗详报也记录了山西省内的战斗。迫击第五大队第一中队《东北陈附近战斗详报》(1939年9月13日)记载,该部队隶属于第二十师团步兵第八十联队第三大队,在山西省长子附近的战斗中使用赤弹32发、榴弹38发、火焰弹4发。第三大队大队长于9月12日向迫击第五大队第一中队下达“压制”李家庄与东城村内中国军队的命令(《步三作命第845号》),据《东北陈附近迫击第一中队战斗经过要图》的攻击区分表显示,9月13日的第4次攻击中,对东城村使用赤弹20发,第5次攻击中,对李家庄使用赤弹12发(其他还使用了榴弹4发、火焰弹1发)。该资料首页的“战斗详报”中,“详报”二字与部队名(迫击第五大队第一中队)也被涂黑。

迫击第五大队第一中队《长子西侧地区之战斗详报》(1939年10月8—9日)记载,该部队隶属步兵第八十联队第三大队,在击退旨在夺回长子县的中国军队的战斗中于10月9日使用了赤弹52发(其他还使用了榴弹9发、火焰弹1发)。

这份战斗详报中不可忽视的是,迫击第五大队大队长桥诘10月6日接到命令(《迫作命甲第507号》),在跟随岩切部队(步兵第八十联队,联队长岩切秀大佐)出动时指定了携带的弹药。同日的《出动时各队弹药携带区分表》中,关于毒气弹一项,指定第一中队为赤弹40发,第二中队为赤弹140发,大队段列为赤弹100发,黄弹80发。补给炮弹的大队段列携带黄弹,意味着已做好准备,视具体状况可加以使用。该表还注明迫击第五大队携带了“イ松”弹80发、“イ梅”弹140发,这些应该也是毒气弹。据卷末的《武器弹药损耗表》载,自10月8日至9日,使用了赤弹45发。该资料首页的“战斗详报”四个字里,“详报”二字同样被涂黑。

在根据日军资料开展的既往研究的关联性方面,此次笔者获得的资料中有两点新发现值得注意。

第一,揭示了1938年7月第一军还对使用毒气武器有所犹豫的情况下,隶属中野支队的迫击第五大队未得军司令部正式批准即在实战中使用赤弹的事实。这应是由于中方的顽强抵抗,面临不断苦战弹药匮乏的状况,中野支队将使用赤弹作为了最后的手段。

第二,根据迫击第五大队《晋东作战战斗详报》、迫击第五大队第一中队《马家山附近第一中队战斗经过要图》与《双栯附近第一中队战斗经过要图》,首次揭示了1939年5月13日使用糜烂性毒剂的指示经参谋总长命令传达到基层的前线部队,再根据具体的作战命令实际付诸使用的经过。由此及现有的日军资料可知,中国战场实战使用糜烂性毒剂始于1939年7月,同时期其他部队应也开始使用。事实上据称“1939年夏第二十六师团在山西省沁河地区的晋东作战中,让野炮联队长(桥本博光中佐)试用了瓦斯弹(黄弹)。还派出了研究员小柳津政雄大佐、长野四郎中佐等”(此处所称第二十六师团有误,原少将桥本博光当时所率的野炮兵第二十六联队隶属第二十师团)。原中将小柳津政雄先后任关东军化学部部长、第六陆军技术研究所(负责研究、开发毒气武器)所长,因此应是为对野炮兵联队使用黄弹进行技术性指导而派出的。这与前述第三飞行集团使用糜烂性毒剂的时期相重合,可能航空部队也是出于同样的原委开始使用。

迫击第五大队《晋东作战战斗详报》的记载显示,上至起草参谋总长指示的参谋本部第二课(作战课),下至前线部队,几乎都认为只要使用糜烂性毒剂不被欧美各国发现,即便违反禁止使用毒气武器的国际法也没关系;除了中国军队,当地居民遭受伤害一定程度上在所难免。这一认识一以贯之,也正是基于这种方针,毒气战才得以有组织地推行,这一点不容忽视。此外,认识到山岳地带使用赤弹不可或缺,迫击第五大队最初在晋东作战时使用黄弹,对于当时连防毒面具都未充分配备的中国军队效果奇佳,得到好评。这些实战测试的评价被报告给上级机关,也与之后糜烂性毒剂的进一步使用有关。

事实上,闲院宫参谋总长1940年7月23日向中国派遣军总司令官西尾寿造大将、华南方面军司令官安藤利吉中将下达《大陆指第699号》,指示“可使用特种烟及特种弹”,这是准许在实战中全面使用包括糜烂性毒剂在内的毒气武器(但用飞机播洒糜烂性毒剂除外)。由此,日军在中国战场展开的毒气战进一步升级,正如吉见义明所指出,1940年8月底开始的晋中作战,日军下达“三光作战”命令,要求对认为与游击战八路军有关的“敌意村庄”进行“焚烧破坏”,对“敌人及伪装成当地居民的敌人”及“认为居民中有敌意的15岁至60岁的男子”进行“杀戮”,且实施过程中也使用了糜烂性毒剂。本文介绍的包括迫击第五大队《战斗详报》在内的17份重要资料,已于2019年8月26日在日本出版(原件的复印版)。如需确认原始资料,敬请查阅该资料集。另外,上述资料集中未能收录有关迫击第五大队毒气战教育的资料,希望今后有其他机会出版。笔者1999年至2000年曾在山西省实地考察日军实施毒气战的村庄,也期待今后有机会前往迫击第五大队《战斗详报》中记载的实施毒气战的村庄进行考察。

本文分析的资料自完成迄今已历经约80年,其中记载的实态终于昭然于世,这再次表明身处现代的我们未知的历史事实与战争实态依然存在。今后也有必要继续发掘新资料,推动解明毒气战的实态。

最后就发掘新资料谨提出笔者的愿望,今后希望对日中战争时期中国军队在战场上俘获、或是战争结束时扣押的日军资料及日军将士的从军日记进行分析,这些资料在日本几乎不为人知。中国的历史学者如果知晓上述被俘获、扣押的日军资料及从军日记的存在及藏所,无论记载中是否有关毒气战,还请不吝赐教。笔者希望结合现有的历史资料详细分析,在实证性和多元性方面深化日中战争史研究,同时期盼诸位的协助。谨以笔者的冒昧之请作结,并冀望今后发掘更多新资料,推动日中战争的相关研究更上一层楼。