原文载《近代史研究》2020年第3期,注释从略

除了帮助国民政府有效组织生产,纳尔逊主张设立中国战时生产局的另一个重要目的在于缓解由租借物资管理权问题引发的中美争端。1942年5月11日,美国军方秘密指示中印缅战区美军司令史迪威(Joseph Stilwell)在印度接收美国援华租借物资,授权他决定向中国交运租借物资的时间与地点,从而使中方失去租借物资的直接申请权和分配权。美国援华租借物资的管理权问题由此成为蒋介石和史迪威关系恶化的一个重要诱因。1944年七八月间,鉴于中国军队在豫湘战场节节败退,美国总统罗斯福(Franklin D. Roosevelt)和陆军参谋长马歇尔(George C. Marshall)等人要求蒋介石将所有中国军队的指挥权交给史迪威,而蒋介石坚持租借物资必须由中国政府来掌控,以此作为交换条件。就在中美双方关于租借物资管理权的矛盾再次激化之际,纳尔逊接受罗斯福的派遣访华,租借问题自然成为他访华时关注的重点。早在来华以前,纳尔逊就曾向美国对外经济事务局(Foreign Economic Administration)主管租借法案的部分人员了解租借援华的情况。国民政府驻美大使魏道明在给蒋介石的报告中指出,“国外经济局(美国对外经济事务局)已允预筹两年计划,惟整个租借法案协助问题之改进,雷尔迅(纳尔逊)归国报告当为重要”。纳尔逊使团在华期间,通过美国驻华大使馆、对外经济事务局中国使团,以及美国陆军部驻重庆代表等渠道,密切关注美国援华租借物资的申请和运输情况。 然而,有关中国战时生产局的研究大多关注它在促进中国抗战大后方工矿生产方面所发挥的作用,却很少注意它与美国租借援华的关系。林美莉推断,中国战时生产局的设立是为了配合美国租借法案,中美双方希望借此使租借物资的管理制度化,避免个人权力因素的影响,从而弥补史迪威事件造成的中美关系的裂痕。但遗憾的是,该文尚未考察中国战时生产局成立后如何参与租借物资的管理、上述预期功效究竟是否实现等问题。与此同时,有关抗战时期美国对华租借援助的研究主要聚焦于史迪威事件之前的中美租借关系,而中国战时生产局成立于史迪威被召回之后,它在中美租借关系中所扮演的角色则鲜有论及。进言之,学界对于史迪威事件已有相当充分的研究,但较少探讨这场中美关系危机如何善后,尤其是中美双方对引发危机的租借物资管理权问题作何处理。

已有研究揭示,中国战时生产局成立后,国民政府对美国援华租借物资的掌控有所加强,不仅调整了对美申请租借物资的程序,还获得了非军事租借物资的控制权,并提高了中国航空公司对租借物资的内运量。然而,美方的让步并非“史迪威的继任者魏德迈把‘租借’分配权拱手交给了蒋介石”那么简单。事实上,史迪威事件后,中美双方曾以中国战时生产局为平台,围绕租借物资管理权问题展开一系列博弈。此外,中国战时生产局在国民政府对美租借物资申请的新程序中究竟扮演了什么角色?如何获得非军事租借物资的控制权?与美国在华处理租借事务的机构,如对外经济事务局中国使团、中国战区美军司令部等有什么联系?以及对美国租借援华产生了什么影响?这些问题都值得深入考察。本文主要利用美国罗斯福总统图书馆藏美国战时生产顾问团援华档案、台北“国史馆”藏国民政府档案和蒋介石档案等资料,考察中国战时生产局如何参与美国援华租借物资的管理,由此检视史迪威事件后中美各方调整租借物资管理模式的尝试及其局限,旨在深化学界对抗战后期中美关系的认知。

中国战时生产局成立后,国民政府分设于重庆和华盛顿的美援接洽机构、申请租借物资的众多军事和民政机关,以及涉及租借事务的美国各方驻华代表都被纳入制度化的申请程序,国民政府对美国援华租借物资的申请从分散趋向统一,中美接洽租借援助的重心也从华盛顿转到重庆。首先,原本分散于重庆和华盛顿两地的租借申请管理机构得以整合。1941年3月11日,美国《租借法》(Lend-Lease Act)正式生效,授权总统将相关物资以租借形式划拨给任何他认为有利于加强美国国防的国家。5月6日,罗斯福总统宣布将中国列为租借援助的对象之一。时以蒋介石私人代表身份驻美的宋子文于4月底在华盛顿注册成立中国国防供应公司(China Defense Supplies,Inc.),作为申请和营运美国援华租借物资的专门机构。1943年10月的史迪威撤换危机之后,宋子文遭到“政治冷冻”,蒋介石于1944年4月底决心停办国防供应公司。为接管其业务,中国物资供应委员会(Chinese Supply Commission)于7月1日正式成立,由驻美大使魏道明担任主任委员。随后,蒋介石命军事委员会(下文简称军委会)接管国防供应公司驻印办事处,同时将该公司驻渝办事处改组为军委会运输会议的国际物资组。至此,对美接洽租借援助的工作,在华盛顿由魏道明领衔的物资供应委员会负责,在重庆则由蒋介石直接掌控的军委会负责。12月国民政府颁布的《战时生产局组织法》规定,该局承担军械以外进出口器材核定之责。据此,原由军委会运输会议国际物资组办理的租借工业器材核定业务改由中国战时生产局接办。但对于应由战时生产局还是物资供应委员会代表国民政府对美接洽租借援助,国民政府的决策层曾一度存在分歧。

经与美国总统特使纳尔逊和前国防供应公司雇员、美国对外经济事务局中国科科长魏劳尔(Whiting Willauer)连日洽商,翁文灏于11月28日向蒋介石提议:对美申请租借物资的清单“应由各有关机关就实际需要开送战时生产局核定,知照国防物资供应委员会向美提请供应”。几乎与此同时,驻美大使魏道明向蒋介石提出另一种方案,国民政府对美申请租借物资的清单,应由华盛顿的物资供应委员会和重庆的军委会运输会议国际物资组,于两地同时向美方提交。而以蒋介石私人代表身份常驻美国的孔祥熙更是主张将接洽美援的重心放在美国,提议在美邀集专家顾问编制对美申请物资的统一表册,伺机向美方提交。对此,何应钦、陈诚、翁文灏均表反对,认为“如此双方竞提,不相统一,易滋分歧”。宋子文也认为:“租借法案物资之审核及接洽,其重心应在重庆,因需要机关在渝,各项材料集中,易于询明,如在华盛顿接洽,则稍有疑问,必须函电重庆询洽,既费时日,复难获得要领。”权衡两种方案之后,蒋介石指示魏道明不必单独在美自提清单,“可俟生产局及军事委员会寄到清单后再向美方提出,以免分歧”,但为兼顾战时需要,仍保留其“随时补送清单之权”。至于孔祥熙在美提交物资申请统一表册的提案,宋子文、翁文灏及行政院秘书长张厉生会商后建议孔祥熙遵照既定申请程序,将在美准备之表册寄回重庆,与战时生产局及军政部所拟定的表册对勘后,再寄美交物资供应委员会向美方提交,“以期内外一致”。由此,国民政府对美申请租借物资的职权被集中到中国战时生产局。

其次,国民政府各个机关对美申请租借物资的清单都由中国战时生产局统一核定。1943年底宋子文遭到“政治冷冻”后,国民政府对美接洽租借援助曾一度陷入无人统筹主持的散乱局面。据前国防供应公司经理杨门(William Sterling Youngman)向宋子文报告,中国物资供应委员会在1944年7月成立后的5个月内都处于停滞状态。在战时生产局成立以前,国民政府对租借物资申请缺乏统筹和协调。负责对华实施租借法案的美国对外经济事务局和中印缅战区美军司令部都对此极为不满。在纳尔逊第一次访华前夕,美国对外经济事务局就在向纳尔逊提交的备忘录中指出,国民政府缺少统筹全部租借物资申请的中央机关,各个部门分别提交的申请大都不切实际。1944年9月,中印缅战区美军司令部负责美国租借援华事务的威廉·高德(William Gaud)中校向来访的纳尔逊使团描述了国民政府各部会分别申请租借物资的散乱情形:对于医疗物资,军医署为他们的地面部队申请物资,航空委员会为中国空军申请物资,兵工署为其兵工厂的雇员申请物资,卫生署则通过红十字会为民众申请物资。每个部门在中国航空公司都有单独的吨位配额,在印度也有各自的库存。对于生产或维修交通设备所需的零部件和原材料,交通部、军政部交通司、航空委员会、经济部的资源委员会和工矿调整处在申请时也是各自为政。对于汽车零部件,军政部交通司、航空委员会和运输管理局均分别提交申请,而交通部和其他部会也通过运输管理局申请卡车,因此物资的分配成了一个棘手的问题。此外,所有原材料也由各个部门分别申请,接收后也由他们各自掌管。例如,钢材可能发往10—20个不同的地方,在印度也分10—20处存放。

为了改变上述散乱的租借物资申请状况,蒋介石根据翁文灏的建议,将美国援华租借物资分为制成军械和工业器材两类,规定制成军械由军委会所属的军政部会同军令部审核,而制成军械以外的包括航空、兵工及交通、通讯器材在内的所有物资由战时生产局审核。中国战时生产局专门设立“需要及生产优先委员会”,集中审核国民政府各非军事机关所需的美国租借物资。该委员会主席由战时生产局局长指定,委员以申请租借物资的主要政府机关代表充任,审核过程邀请美国对外经济事务局中国使团和中国战区美军司令部的代表参加。战时生产局审核租借物资申请的原则有三:一是要与实际需要相符合;二是国内可以自造的器材,根据可以自制的数量,减少向租借法案请求的数量;三是要与运输力量配合。战时生产局规定,凡是零散的、并非最为急需的、与战争没有直接关联的、可以在中国批量生产的、没有明确规定并阐明用途的物资,以及在短期内无法完成安装的设备,都应从清单中剔除。此外,战时生产局在审核时还须充分考虑到印度的库存,以及已经订购和正在运输途中的物资数量。而军事机关申请租借物资,无论何种器材,都要先将清单送交军政部审查。其中,属于非制成军械的部分由战时生产局会同美方代表商讨,而飞机、兵器、战车等直接用于军事的物资则由军委会审核。军委会所属的军政部与军令部在审核制成军械时,还须征求中国战区美军司令部第五组长官奥姆斯特德(George Olmsted)准将的意见,但他们的审核结果也须交由中国战时生产局根据国内生产能力和现有运输能力做最终核定。中国战时生产局“对公私战时生产机构负指挥监督及联系之责”,“以达到军用及民用物资之最大生产为目的”。《行政院工作报告——有关战时工业生产部分》,秦孝仪主编:《战时建设》第3卷,第712页。在申请美国援华租借物资时,战时生产局也将这项工作与促进国内生产的主要职能有效结合,一方面通过运入工业器材和原料来促进中国战时生产,另一方面通过提高国内生产能力来降低国民政府对租借物资的需求。翁文灏与战时生产局的美国顾问孔莱(Howard Coonley)和雅各布森(James A. Jacobson)达成共识,在国内生产和国外供应之间,“宜由战时生产局统筹兼顾,善为配合,不宜由各机关各自为政,分歧复叠。国内之供应数量加多,即可腾出内运吨位,使中国必需之其他物品内运数量为之加高;国内之供应减低过甚,即使中国其他必需物品之数量及种类均为减少”。

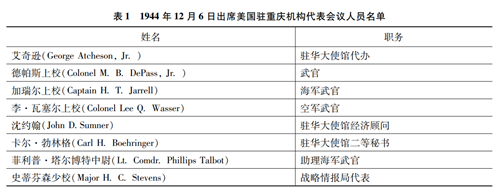

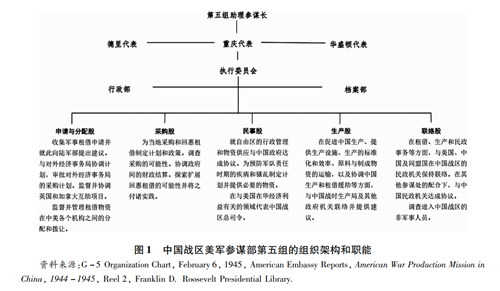

此外,中国战时生产局作为一个协调机构,还将美国各方驻华代表紧密联系起来,促使它们在申请租借物资的过程中密切配合。在中国战时生产局成立以前,美国租借事务管理局(1943年10月并入美国对外经济事务局)和陆军部已经派遣代表常驻重庆,处理美国租借援华事宜。作为中国战时生产局的咨询机构,随纳尔逊来华的美国战时生产顾问团也积极配合战时生产局申请美国租借物资。12月,在中国战时生产局顾问孔莱的推荐下,美国对外经济事务局的首席驻华代表司坦顿(William T. Stanton)被任命为中国战时生产局的助理顾问。美国陆军部则安排中国战区美军司令部的西尔维斯特(Walter B. Sylvester)上尉担任驻华美军与中国战时生产局的联络官。1945年2月奥姆斯特德准将来华,在被任命为中国战区美军司令部第五组助理参谋长之后,成为中国战区美军司令部与中国战时生产局及美国战时生产顾问团之间联络的枢纽。1944年11月30日,纳尔逊在他的住所召开了第一次美国驻重庆机构代表会议,邀请美国军方、驻华大使馆和对外经济事务局的代表参加,共同商讨中国战时生产和物资供应问题。纳尔逊回国后,美国军政部门驻重庆代表从12月6日起,每周四(从1945年1月起改为每周二)在美国驻华大使馆召开例会,由大使赫尔利(Patrick J. Hurley)主持。除了美国战时生产顾问团的代理团长外,参会人员还包括美国对外经济事务局、中国战区美军司令部、美国驻华大使馆、美国战时情报局(Office of War Information)、美国战略情报局(Office of Strategic Services)等机构的代表(参见表1)。纳尔逊开创的这一惯例为美国各方驻华代表围绕包括租借援华在内的各种事务交换意见、协同行动提供了便利。

对于中国战时生产局统一核定租借物资申请的职权,美国各方驻华代表都表示认同并予以维护。美国对外经济事务局中国使团认为中国战时生产局分担了他们的工作,宣称未经中国战时生产局筛选和批准的一切申请,他们概不受理。美国战时生产顾问团的几位成员在收到国民政府交通部和兵工署等多个机关的物资申请清单后,均交由中国战时生产局统一核定。在1945年2月27日的美国驻重庆机构代表例会上,当美国对外经济事务局代表得知美国战时情报局收到国民政府机关从美国购买物资和设备的若干请求时,当即告知该局中国处主任麦克拉肯·费舍尔,所有中国机关的租借物资申请应一律提交给中国战时生产局。国民政府将中国战时生产局作为美国援华租借物资的主管机构,不仅使租借物资的申请权从分散趋于统一,而且顺应了中美接洽租借援助的重心从华盛顿向重庆转移的趋势。美国租借法案颁布后,自1940年6月即长期驻美的宋子文以中国国防供应公司为中心,在华盛顿建立了事权相对集中的租借援助接洽机制,与罗斯福总统及设于白宫的防御援助汇报处(Division of Defense Aid Reports)、1941年10月28日后由斯退丁纽斯(Edward Reilly Stettinius, Jr.)领衔的租借事务管理署(Lend-Lease Administration),以及相关的美国军政机关密切联络。但1943年10月史迪威撤换危机后,蒋介石对宋子文的“政治冷冻”直接导致国防供应公司关闭,国民政府对美接洽租借援助的主导权一度分散,重庆的军委会也开始在租借申请中发挥更为重要的作用。直至1944年9月纳尔逊与赫尔利访华时,沉寂许久的宋子文才重新回到公众视野。据杨门发给宋子文的电报,纳尔逊来华之前,魏劳尔曾建议他听取宋子文的意见,因为“他是中国唯一谙熟美国办事方式的人”。有在华美国人士认为:“纳尔逊访华的真正效果之一,就是在相当程度上恢复了宋子文的显要地位。宋子文受委员长指派同纳尔逊讨论问题,并担任委员长和纳尔逊谈话的翻译。当然,这些使得宋子文的声望有相当的提高。”宋子文在政坛东山再起后,坚持将对美接洽租借援助的重心放在重庆。他出任行政院院长后进一步提议,“驻美供应委员会应仿照印度供运机关办法隶属战时生产局”。根据宋子文的建议,华盛顿的中国物资供应委员会于1945年5月9日改隶于战时生产局。

而在美军加入中印缅战区的对日作战之后,美方也主张将重庆作为中美租借交涉的中心。1942年5月,在美国陆军部秘密授权史迪威接收和分配援华租借物资的同时,美国租借事务管理署也派富兰克林·雷(J. Franklin Ray)作为其代表来华,与国民政府相关部门直接取得联络,配合中国国防供应公司申请租借物资的工作。11月,曾在中国国防供应公司和陈纳德航空队服务的阿尔索普(Joseph Alsop)受命出任美国租借事务管理署驻重庆代表。在经历了史迪威撤换危机之后,美国陆军部和对外经济事务局为避免史迪威因租借物资问题与蒋介石再起冲突,又于1943年11月分别派出高德中将和中国使团到重庆处理美国租借援华事务。1944年9月纳尔逊结束第一次访华使命回国后,即向罗斯福总统建议,应大大增强对外经济事务局中国使团的力量。较之于远在华盛顿的中国物资供应委员会,位于重庆的中国战时生产局不仅被置于蒋介石的直接管控之下,“遇有应行呈请钧座核定事项,战时生产局自当随时就近呈请核示”,而且便于随时征询国民政府申请租借物资的众多军事和民政机关的意见,还可以与美国各方驻华代表直接交涉,因而成为国民政府对美接洽租借援助的主管机构。而中美两国也以中国战时生产局为中心,在重庆恢复了关于租借援华的密切合作。1944年12月至1945年1月,中国战时生产局收到国民政府18个机关1945年度(1945年7月1日—1946年6月30日)对美申请租借物资的清单。原申请物资吨位共约181230吨,超过了1945年的运输能力。战时生产局将申请物资分为军事机关与非军事机关两组。军事机关部分,战时生产局会同军政部制定审核原则,详细审查;非军事机关部分,由战时生产局初步审查后,复提交该局“需要及生产优先委员会”讨论。随后,战时生产局再分别会同美国对外经济事务局中国使团、中国战区美军司令部代表及战时生产局美籍顾问等人,详细复审两组物资清单。美方代表对各项申请逐一核实,必要时还要求申请单位提供补充说明。他们将调查结果和建议直接发送给华盛顿总部,为审批提供参考。核减后的物资共计100005吨,其中军事机关为27303吨、非军事机关为72702吨。军事机关原申请物资重量占比48.1%,经审查后减至27.3%;而非军事机关原申请物资重量占比51.9%,审查后增至72.7%。战时生产局统一编制申请总单后,于1945年1月29日送交华盛顿的中国物资供应委员会,由该委员会向美国对外经济事务局提出申请。

1944年10月28日,美国决定将中印缅战区重新划分为中国战区与印缅战区,并将盟军东南亚战区副参谋长魏德迈(Albert C. Wedemeyer)调来接替史迪威的职位,担任中国战区美军司令兼中国战区司令蒋介石的参谋长。11月纳尔逊再次访华时,美国对外经济事务局中国科科长魏劳尔与他同行,旨在调查中印缅战区分割后租借物资管理办法将作何调整。由此,驻美大使魏道明向蒋介石提议,“关于军用物资抵印之承受、管理、分配、转运及美方飞运吨位之使用等等”,应乘此机会向美方提出调整办法,否则“美军部自将尽量维持原办法”。就在纳尔逊一行抵达重庆当日,中国战时生产局宣布正式成立。国民政府意图利用新设立的战时生产局改变原有的租借物资管理模式,掌管存印援华租借物资的运输分配权。纳尔逊派他的特别助理洛克(Edwin A. Locke, Jr.)、雅各布森和中方代表一同拟订的《战时生产局组织法》规定,该局对军用和民用物资的国内、国际运输,拥有规定其优先次序之职权。依照翁文灏的建议,蒋介石批准将原由军委会运输会议国际物资组经办的物资内运优先管制业务移交战时生产局,并将此后各机关存印物资之请运(包括印境运输)及向美购料、请发空运吨位证明书等事务均交由战时生产局办理。战时生产局专门设立运输优先委员会,负责审定军械以外的物资运输优先次序,由战时生产局局长翁文灏、军政部部长陈诚及战时运输管理局局长俞飞鹏担任常务委员。12月20日,运输优先委员会举行第一次会议,分配1945年1月份中印空运吨位,并提议在泸县或纳溪另外修筑机场,以确保由印度运入国内的物资能迅速运抵目的地。从8月开始,中航就分为泸县、宜宾、昆明三条线路内运物资,运输优先委员会在内运总额中再分配每条线路的吨位。魏德迈最初在1944年12月6日收到《战时生产局组织法》时并未详加研究,当他意识到该机构被赋予的权力“非同寻常”时,立即发函质询中国战时生产局局长翁文灏和蒋介石,并于12月28日当面向蒋介石提出抗议,对“以战事〔时〕生产局条理〔例〕决定运输租借法物资优先权,表示反对”。魏德迈认为:

兹查尊方将计划管理租借法案作战物资之分配及运输之优先程序事项,此实为鄙人所不能亦不愿接受者,因此项管理权业已由美国政府训令鄙人行使。兹为遵照该训令计,拟凡由空运之吨位及以其他任何运输方式(水路或铁路运输在内)运来之吨位胥由鄙人分配之,并拟将此项物资存放于完全由美方监督管理下之货栈内。若战时生产局或其他任何军政机关及民用机构需要作战物资或紧要之普通物资时,可向中国战区美军总司令请求供应,并说明使用该物资之方法。作为中国战时生产局的顾问,美国战时生产顾问团的孔莱和雅各布森在得知魏德迈的反对意见后,多次与美国驻华大使赫尔利商讨解决办法,并于1945年1月11日与魏德迈会谈。魏德迈声称,根据美国总统下达的指令,他可以全权管理援华租借物资,他不会改变在致蒋介石和翁文灏信函中所做出的决定,并希望蒋介石同意修改《战时生产局组织法》。1月13日,在一直没有得到中方明确答复的情况下,魏德迈主动谒见蒋介石,“谈租借方案与管发办法”,请求赋予全权,“将一切由空运、陆运或地下管运,经过驼峰,输入中国之物资,置于美方的监督与保管之下”。蒋介石对此颇为重视,在当天的日记中,将“租借法案之管理手续”一项列入了“本星期预定工作课目”。次日下午,蒋介石即与宋子文及赫尔利商谈租借问题。他在日记中写道:“魏德迈所提备忘录,要求对中国租借案物资归其管理支配,可知美国政策仍未改变也。今日心神甚为苦闷。”为了解决这一争端,孔莱和雅各布森还先后与翁文灏、蒋介石和宋子文会谈,并向纳尔逊随时汇报事态的进展。就在双方僵持不下时,美国对外经济事务局中国使团的意见为促使魏德迈做出让步提供了一个突破口。中国使团的代表向孔莱和雅各布森指出,美国对外经济事务局经拨的援华租借物资以非制成军械为主,魏德迈对这部分援华租借物资无权管理。而且根据1943年2月中国航空公司和美国驻中印缅陆军后方勤务部签订的空运合约,中航使用的美国租借法案项下分拨的运输机,“运载量之使用,应由中国政府支配”,“中国政府之租借法案物资及中国政府所有之其他物资,其由印度运入中国之先后次序,应完全由中国政府决定之”。有鉴于此,纳尔逊于1945年1月17日致函魏德迈,为中国战时生产局争取民用租借物资的运输分配权,他指出:所有相关人员都很清楚,军需品的分配和运输应该完全由军方控制。但与此同时,在与军方充分协商合作的前提下,民用经济必须由平民政府管理,这在美国和中国都是基本原则……有必要允许一定数量的非军用租借物资运入中国……只有这样,民用经济才能通过战时生产和其他服务,支持和维系军事行动。现在重要民用经济的租借申请首次由一个中国机构——战时生产局在与美国对外经济事务局和美军充分协商后整合并提出。随后这些申请在华盛顿仍将接受上述美国机构的再次审核。

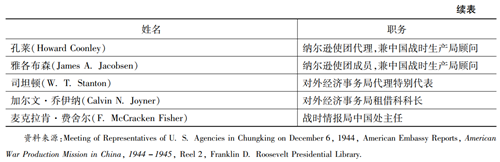

平民管理民用经济的原则在中国也同样适用于运输。在军方控制的军用物资以外,需要一定的运输量来维持重要的中国民用经济。中国战时生产局与战时运输局及美军合作,它具备正确和详尽的信息来决定调配中国工厂和平民所需物资的地点、时间和方式,以便取得对于战时经济最好的效果;而且战时生产局还被恰当地授予了决定运输民用物资优先顺序的权力。纳尔逊将此信同时抄送给孔莱和赫尔利,并指示孔莱这一问题至关重要,务必坚守立场。为了避免在民用租借物资运输分配权的问题上违背罗斯福总统及参谋长联席会议对魏德迈下达的命令,纳尔逊还在洛克的建议下,向罗斯福总统的秘书查询总统给魏德迈的具体指令。但无论在白宫还是陆军部的文件中都未能找到。这使美国战时生产顾问团在与魏德迈的交涉中占据主动。1月20日,蒋介石也亮明态度,“对于魏参长要求租借物资之运输、管理与分配,准其全权处理一节,除运输外,皆决拒绝”。在接下来的近一个月内,蒋介石对“租借法案之支配权”问题一直予以密切关注。中国战区美军司令部在内外压力之下做出让步,于1945年2月4日正式公布《对华供应与租借物资运输办法方案》,规定除所有制成军械和运输设备以外,中国政府各部会申请的租借物资均由中国战时生产局分配运输吨位和优先次序。魏德迈还指定中国战区美军参谋部第五组负责处理美国租借援华的相关事宜,并任命奥姆斯特德准将担任第五组助理参谋长(Assistant Chief of Staff),作为他的代表与中国战时生产局联络和协商。(参见图1)

随后,中国战时生产局与美国对外经济事务局及美国军方达成协议,作为中国战时生产局享有制成军械以外租借物资运输分配权的延伸,从1945年3日1日起,除制成军械和运输设备以外,中国政府机关通过美国对外经济事务局和陆军部订购的所有援华租借物资运抵中国后,均由中国战时生产局代表原申请机关接收,并负责从交付地点运送至仓库。必要时,中国战时生产局还将根据其组织法规定的原则和目的,重新分配租借物资。值得注意的是,纳尔逊与魏德迈的不同立场反映了美国白宫和军方在租借事务上的博弈。太平洋战争爆发后,美国租借援助机制发生重大改变,在租借的拨款、审批和划拨等环节都出现了民政和军方的分野。国会规定对总统拨发的新租借资金不得用于采购军事器材,而不断提高对陆军部和海军部的国防预算拨款,仅允许总统在陆、海军两部预算资金订购的军事器材中划拨一定价值上限的物资,以租借援助形式提供给其他反法西斯国家。租借物资被分为制成军械和非制成军械两类,制成军械的租借援助申请由美国军方审核后,由美国陆军部主导的英美联合军火分配委员会(Munitions Assignment Board)决定其去向;而非制成军械的租借援助申请则由美国租借事务管理署(1943年10月后并入美国对外经济事务局)审核,再由美国战时生产局的申请委员会(WPB Requirements Committee)与英美联合原料分配委员会(Combined Raw Materials Board)进行划拨。

纳尔逊作为美国总统的私人代表和美国战时生产局前任局长,为中国战时生产局争取分配和接收权的租借物资仅限于美国总统有权拨款、美国战时生产局负责审批和划拨的非制成军械。事实上,纳尔逊首次访华时原本就将解决民用物资的供应问题作为他与蒋介石会谈的一项重要议题。但中国获得的美国租借物资主要是美国陆军部订购的制成军械,而对外经济事务局利用美国总统拨款订购的非制成军械在价值上所占的比例非常有限。从1941年5月至1945年3月31日,美国援华租借物资共计607339891.66美元。其中,陆军部订购的物资占90%以上,而对外经济事务局订购物资的价值仅占5%。从印度运华租借物资的数量来看,非制成军械也只占很小比例,仅限于在满足大多数重要军事需求后尚可安插的少量吨位。纳尔逊曾向魏德迈指出,在1945年1月“驼峰航线”的运输计划中,美国空运指挥部的运输吨位完全分配给了军方,中国航空公司的2000吨运量中,也有几乎一半吨位分配给了军需品,只有1000吨可以用于运入中国战时生产和关键的非军事机关所需的物资。中国战时生产局有权分配运输优先权和吨位的仅限于这1000吨的非制成军械。然而随着战争接近尾声,非制成军械的运输数量和占比都逐步增加。王世杰在纳尔逊来华前夕就曾建议,鉴于“今后各地逐渐收复,其善后复兴工作自需要较多非供纯粹军用之物资”,军事部分物资与非军事部分物资之比率,应从1943年5月至1944年6月的6∶1提高至3∶1。自1945年1月中国战时生产局开始分配中国航空公司内运物资吨位起,至9月美国援华租借物资停运,每月从印度运华的物资约为2000余吨,枪械弹药的分配吨位和实际运量均呈总体下降趋势,实际运量所占的比例1月为52%,2月49%,3月43%,4月9.6%,5月13.7%;而非制成军械的内容广泛,兵工、通讯、运输、工矿,以及钞票、军用被服、医药等都被包括在内,运输吨位总体上逐月增加,3月的实际运输量已经超过1000吨,为1071吨,4月增至1613.5吨,5月亦达到1572吨。美国军方正式承认中国战时生产局享有制成军械以外租借物资的运输分配权和在华接收权,是1942年5月美国军方授权史迪威管理援华租借物资继而引发中美冲突后,美方在援华租借物资的管理权上做出的重大让步。这一方面表明美国希望修复中美关系的友好姿态,另一方面也配合了中国战时生产局促进国内生产的职能,对于中国获得国内生产所需的物资相当重要。

1942年2月滇缅公路被切断后,印度成为美国援华租借物资新的转运地,中印间的“驼峰空运”成为将租借物资从印度运入中国的唯一途径。由于驼峰航线的运输能力有限,大量美国援华租借物资积存在美国和印度。至1942年春,在美国待运的援华租借物资总数约为14.9万吨,积存在印度的援华租借物资也多达4.5万吨。为了避免援华租借物资继续积压,美国政府规定,在驼峰航线以外的对华交通线开通之前,从美国订购和运出援华租借物资的数量将受到严格控制,不得超过能在短期内运入中国或将印度储备维持在合理水平的数量。根据美国对外经济事务局的拨让政策,租借物资在美国存储90天就可以自动转拨。因此,大量滞留在美国的机床和发电设备等重型设备均被收回并转拨他用。而对于已经运抵印度的援华租借物资,美方亦根据自身对战争形势的判断,不断将之调拨至他们认为在战争进程中能被最有效利用的地方,并不时通过这种方式介入中国内政。如前文所述,美国援华租借物资可以分为陆军部经拨物资(War Department procured supplies)和对外经济事务局经拨物资(FEA procured supplies)两类,前者主要是军用的制成军械,后者是以民用物资为主的非制成军械。对于美国陆军部经拨的租借物资,美国军方在1942年5月就秘密授权史迪威在印度接收和分配。自此,史迪威就频频调拨存印援华租借物资,他与中方的摩擦也日益彰显。1943年4月,国民政府兵工署驻印代表沈士华曾按照拨让原因,将存印援华租借物资分为拨让驻印美军物资、拨交中国驻印正规军使用物资、为反攻缅甸军事所必需之物资三种。1944年,日本在攻打缅甸盟军的同时对中国发动大规模进攻,史迪威将大量援华租借物资转拨缅甸战场,而中国战场却所获甚少。蒋介石曾向罗斯福控诉史迪威在分配租借物资时对中国战场的漠视,认为这是导致中国军队在豫湘作战中接连溃败的重要原因。更让蒋介石不安的是,掌握着租借物资分配权的史迪威还计划向中共军队提供五个师的装备和物资。显然,出于军事战略需要和中共问题上的分歧,蒋介石对史迪威擅自调拨租借军械的行为更加难以容忍。

史迪威被召回后,继任者魏德迈所享有的租借物资支配权已被大大削弱。首先,美方有意将租借物资的管理职权从中国战区美军司令身上分离出来,罗斯福总统和美军参谋长联席会议均未明确指派魏德迈管理援华租借物资。其次,中印缅战区被重新划分后,中国战区美军司令部从新德里迁回重庆,魏德迈不像史迪威那样常驻印度,也就不再享有就地处理存印租借物资的地利之便,援华租借物资在印度境内的仓储和运输事宜均由直属于美军驻印缅总司令部的美军供应总部(Service of Supply)办理。尽管如此,如前文所述,在美国调整中印缅战区人员和区划之际,国民政府试图利用新设的中国战时生产局争夺存印租借物资的管理权,仍遭到魏德迈的强烈抵制。魏德迈仅在数量有限的非制成军械的运输分配权上有所让步,却将军用租借物资的管理权继续把持在自己手中。因此,美军转拨援华租借物资的现象并未杜绝。美国军方规定,在1944年10月中印缅战区被重新划分之后,转拨存印援华租借物资事宜须征得中国战区总司令部同意。但在需求迫切时,印缅战区总司令部也可以自行决定。国民政府方面也很清楚,“驻印美军如遇军事急用,需要移转拨让美军,或徇英方之请转移英印军队应用时,先可无须征得我方之同意,自行决定移拨”。在中国军队内部,美国军方依然擅自将租借物资划拨给他们认为会积极配合其对日作战的部队,曾先后向龙云、薛岳等人的部队提供武器。蒋介石对此大为不快,认为美国此举意在“削弱我中央力量……昨夜深思环境,险恶已极,彼等狡计,防不胜防”,美国“对我军到处以供给武器为诱惑之饵,必使我国内部分裂与我军人媚外叛命而后快”。蒋介石还分析了美国掌握租借物资分配权的三大危害:“对武器不交我政府统一接收而由其对我各军自由支配,以武器引诱我军重外轻内,实施破坏我统一,操纵我内政之张本。凡此三者,皆足以致我国之败亡也,应切实研究防制之。”事实上,根据美国驻昆明领事获得的情报,1944年底,蒋介石试图拉拢云南和四川的地方实力派,从而扩大自身与中共对抗的优势。他曾承诺将租借物资分配给云南省的军队,作为龙云配合国民党中央政府在云南镇压不同政见者的交换条件。可见美国军方和蒋介石都将租借物资视为争取地方实力派的重要筹码,这无疑加剧了他们对存印租借物资分配权的争夺。然而,在美国军方的强硬抵制下,蒋介石最终未能取得军用租借物资的支配权。

对于美国对外经济事务局经拨的物资,1943年11月设立的美国对外经济事务局中国使团在印度的新德里和阿萨姆等地都派驻了特别代表,与当地美军密切配合,监督对外经济事务局经拨租借物资的存储和运输。中印缅战区美军总司令部曾规定,如遇拨让移用,由对外经济事务局代表与美军司令部商洽决定,事先当征得国民政府同意。1943年11月对外经济事务局向重庆派驻中国使团之后,此项物资拨让移转事宜就移交中国使团办理。1944年6月,针对中国国防供应公司总经理杨门关于存印租借物资所有权属于国民政府的言论,美国对外经济事务局在征询驻华大使高斯的意见后,指示特别代表福勒(Walter W. Fowler)向国民政府重申,根据租借法案和中美租借协定,全部租借物资的所有权都属于美国政府,存印租借物资的管理权和处置权也归属美国。当援华租借物资不能达成最初供给时所为的目标,或者军事行动不再迫切需要,或者其他部队、战场或国家的需求更为迫切时,美国政府保留转拨租借物资的全部权力。如果援华租借物资被转拨,而中国依然需要此类物资,就必须重新申请。通过这次沟通,美国对外经济事务局中国使团试图让国民政府明白,租借物资在印度的库存是为共同的军事行动而建立的,将分配给战争中对之需求最迫切的中国单位。在中国战时生产局成立前夕,驻美大使魏道明曾向蒋介石指出,“至非军用物资之供应手续,卫罗尔(魏劳尔)每期步武军方后尘”,由中方代理人在印度接收非军事租借物资的请求之前已经遭到美方拒绝。但他建议,利用租借物资管理办法在战区分割之际有望调整的契机,可以在重庆与美国对外经济事务局的代表继续协商。12月8日,刚成立的中国战时生产局提出租借法案物资处理程序草案,其中规定所有运抵印度的租借物资应以中国驻印总代表为承受人;存印物资的分配应由重庆的中国战时生产局决定,并转交中国驻印总代表执行。

在蒋介石的指示下,何应钦、陈诚与翁文灏就非军用租借物资的管理权一事在重庆与孔莱、雅各布森及魏劳尔洽商。魏劳尔等人声称“按照美国法律,租借法案物资在转运途中,物权仍属美方,故对在印以我国代表为承受人一节,不允接受。并谓实际上在印移用供应我方之租借物资为数极为微小”。因此,翁文灏等人向蒋介石建议“此举既与美国法律不相符合,且实际关系并不大,似可暂维旧惯,将来俟由适当时机再为提商”。值得注意的是,此时积存在印度的非军用租借物资为6万余吨,而每月运入中国的仅有1000吨。两者相形之下,不难理解为何美国战时生产顾问团和对外经济事务局中国使团在中国战时生产局争取民用租借物资运输分配权的过程中积极配合,但对于存印租借物资的所有权和处置权却毫不让步。为减少交涉纠纷、尽早获得物资起见,蒋介石同意做出让步,对于租借物资到印后之管理手续,可准暂维旧惯,仅命翁文灏等人郑重函告美国对外经济事务局驻渝代表不得再行移用。美国对外经济事务局驻华代表司坦顿函复:“该局甚愿尽力协助中国,以共同努力作战。在与此努力相合之原则下,凡该局所供给之一切器材,拟在租借法案内交付中国者,均将保留运交中国。并称美国驻华军部及该局对于目前存印待运来华之租借法案物资,均认为应保留专供中国之用。”虽经中方严正交涉,美国对外经济事务局转拨援华租借物资的行为依然屡见不鲜。3月27日,翁文灏与美国对外经济事务局中国使团再度交涉,希望他们在未经中国战时生产局同意的情况下,切实避免调拨任何援华租借物资,也不要在中国政府内部重新分配。但美国对外经济事务局仍未做出实质性的让步,仅承诺在做出重大调拨决定前会征求中国战时生产局的意见。美国对外经济事务局特别代表加尔文·乔伊纳在函复翁文灏时,特地附上1944年6月美国对外经济事务局向国民政府发出的声明,重申美国有权转拨存印租借物资。国民政府交通部部长俞飞鹏与翁文灏曾较为客观地检讨,国民政府对存印租借物资缺乏统筹安排,给美方留下极为恶劣的印象,这成为美方坚持保留处置权并不断调拨物资的一个重要理由。他们指出,存印租借物资所属的国民政府机关共30多个,“各一单位每有同样物资,间有某一单位有大量某种物资,但一时本身需要不多,而某一单位适需此项物资甚急,但本身并无此项物资。而各机关往往复以本机关所有之物资系申请专备自用者,时有霸持屯藏、不肯济拨其他机关,予以合理利用之情事”。

中国战时生产局成立后,中美两国尝试调整引发双方剧烈冲突的租借物资管理模式,体现了两国在史迪威事件后维护同盟关系的意愿。美国总统向中国派出特使纳尔逊及美国战时生产顾问团,协助中国战时生产局参与租借物资的管理,并成为战时生产局与美国对外经济事务局及中国战区美军司令部之间沟通和协作的重要媒介。为了帮助中国战时生产局争取民用租借物资的运输分配权,纳尔逊向魏德迈坦言:“自从你来华后,美军与委员长的关系非常好,所以我不希望看到中国政府被施加不必要的压力,从而导致与中美两国政府原则背道而驰的改变,而且这种改变对作战进程非但没有帮助,反而会带来阻碍。”而国民政府之所以容忍美方频频拨让援华租借物资的行为,也是因为考虑到“美国政府目前对我态度极为友善,助我战时生产,确具热忱”,不希望因为美国援华租借物资的问题与美方再起冲突。史迪威事件后,美国对中印缅战区人员和区划的调整被国民政府视作改变租借物资管理模式的契机,而新设立的中国战时生产局也被国民政府用来争取存印租借物资的管理权。然而,美国在召回史迪威后对华态度的缓和并非没有底线。中国战时生产局掌管存印租借物资的企图一经发现就遭到魏德迈的强烈抵制。尽管在纳尔逊和美国战时生产顾问团的斡旋下,中国战时生产局在制成军械以外租借物资的运输分配权和在华接收权上赢得了有限的胜利,但无论是美国军方还是美国对外经济事务局,都坚持保留存印租借物资的所有权和处置权,按照自身对战争形势的判断不断拨让移用援华租借物资,并继续由此介入中国内政。国民政府虽多次严正交涉,但都以不激化中美矛盾为限。毕竟此时国民政府不愿也不能失去美国这个军事上的盟友、政治上的靠山和经济上的财源。总体而言,中国战时生产局成立后,美方主导存印租借物资管理权的局面并未得到根本改观。

此外,美国白宫与军方在租借援华的问题上存在显著分歧。一方面,纳尔逊使团所代表的美国总统出于政治和外交方面的考量,积极协助中国战时生产局争取租借物资管理权,旨在维系战时中美同盟并为战后中美合作奠定基础;另一方面,魏德迈及其背后的美国军方试图在申请、审核、分配各个环节把持美国援华租借物资,反映了战时中美军事合作机制仍未完善。在1942年1月签署《联合国家共同宣言》的同时,英美主导的“先欧后亚”方针成为世界反法西斯战争的基本战略。随后,美英两国成立“盟军参谋长联席会议”(Combined Chiefs of Staff),由双方各军种主官共同参加,统一协调两国的联合军事行动,并共同决策租借物资的划拨。然而,中国战区成立后,中、美、英、荷等国拟在重庆设立的“联合指挥部或军事委员会”却未能建立,中美之间始终缺乏类似于“盟军参谋长联席会议”的高级别作战协调机制。按照中美两国的设计,战时军事合作的协商决策模式是蒋介石充任中国战区最高统帅、美国将官出任参谋长一职,而这并不利于有效地解决双方在军事指挥权、租借物资管理权等问题上的矛盾。国民政府往往希望通过白宫的渠道来敲定军事合作过程中的重大事项,这不仅扩大了美方军、政两界在对华政策方面的既有分歧,更进一步加深了中美两国处理相关问题的复杂性。尽管中国战时生产局为中美两国恢复在租借事务上的合作搭建了平台,但美国租借援华的力度并未因此而增加。1944年5月22日罗斯福总统对国会所提第十五次租借法案报告书显示,自1941年3月租借法案实行以来,以迄1944年3月,美国对诸盟国援助之全部价值计240亿美元。其中英国获得160亿美元,苏联获得47亿美元,而中国所得不过5亿美元。以总数之百分比言之,英国得70%,苏联得20%,中国只得不到2%。根据驻美大使魏道明1944年8月呈送蒋介石的报告,“(一)自一九四一年三月至本年六月,协助联合国租借法案物资我国所得者,占总数百分之一点二。(二)自去年五月至今年六月,美国会所定租借法案,协助我国军事部分及非军事部分,运送我国者,占预算百分之九。(三)今年五月份,美运送盟国物资总值一百一十万万元,运送中国者仅四百八十余万元,为总数百分之二点四”。在纳尔逊访华之际,军委会参事室主任王世杰提议与纳尔逊交涉新的中美租借协定,提高今后每年租借法案援助总额中对华援助的比例,第一年度(1944年7月—1945年6月)增至25%,第二年度(1945—1946年)和第三年度(1946—1947年)再提高到35%。

不仅中国方面希望借机向美国争取更多的租借援助,美国方面此时也有加大援华租借力度的动议。1944年9月纳尔逊访华后,鉴于援华租借物资的运输能力有望提高,美国对外经济事务局副局长居里(Lauchlin Currie)曾试图促使美国战时生产局在审核外国租借援助申请时,整体提高租借援华的优先等级。这项提议虽然得到纳尔逊和美国战时生产顾问团的支持,但在对外经济事务局内部都未能通过,更遑论付诸实践了。如前文所述,1944年12月至1945年2月,中国战时生产局历时近3个月,在美国各方驻华代表密切配合下,对国民政府提交的租借申请逐一核定,最终向美方提交了100005吨的租借物资申请。但迟至4月20日,美国对外经济事务局和陆军部仅批准了10173吨,约占申请吨位的10%。从随后3个月的执行进展来看,中国对美申请租借援助所遭遇的困难不仅存在于审批环节,即便是已经通过审批的物资申请,在制造和运输环节依然进展迟缓。1945年7月27日美国对外经济事务局东亚和特殊地区分部副主任唐纳德·哈丁(Donald F. Harding)向洛克所做的汇报显示,美方批准总数已增至17985吨,但已经开始或完成制造的物资只有1268吨,仅占批准吨数的7%。然,在1944年中美关系陷入全面危机的背景下,中国战时生产局虽然在一定程度上缓解了中美两国因争夺租借事务管理权而产生的矛盾,却无力改变中国在美国战略版图中的边缘地位。