原文载《近代史研究》2020年第2期,注释从略

1924年国民党一大召开后,南方各省先后建立省党部。国民革命兴起后,各省开始筹建县党部,两广和两湖地区成为发展的重点,浙江各县的国民党组织则发轫于北伐军入浙前后。南京国民政府建立后,浙江与江苏、安徽等省成为国民党统治的核心区域,成为国民党推行“党治”的重要区域。那么,浙江国民党的基层组织是如何“嵌入”地方的呢?其党务发展情形究竟如何呢?一直以来,国民党的组织效力问题成为各界争论的焦点。对蒋介石和国民党而言,“党治”失败直接导致其政权溃败,故蒋败退台湾后将主导国民党的CC系首脑陈立夫放逐美国,而学界关于组织效力争论的意识形态化特征明显。1980年代以来,随着各方交流互动的逐渐增强,研究趋向学术化。刘曼容和吕芳上认为,1924年孙中山借鉴苏俄经验,已将组织松散乃至濒临瓦解的国民党改组成了纪律严明、组织严密的政党。这种观点遭到了许多学者的反对。如王奇生通过对国民党内部制度结构与运作机制的考察认为,国民党从建立起就不是一个纪律严明、组织严密的政党。同时,许多学者试图通过分析党政关系来理解国民党的失败。盖斯白(Bradley Kent Geisert)考察1930年代江苏党政绅关系后发现,国民党无力改变地方权力结构,反而使地方社会陷入派系纷争,致使国民革命成为“流产的革命”。王奇生则认为国民党“上层有党,下层无党”“城市有党,农村无党”的痼疾在战前即已显露,且党权在党政冲突中日趋弱化,组织在地方层级几乎处于虚化状态。二位作者为我们从宏观视野考察国民党的党务发展提供了重要基础,如果将研究视线聚焦于县及县以下的地方基层党部,或许更能在印证国民党组织发展普遍特征的基础上,进一步解释其在基层社会发展的地区差异性。近年来沙青青对江浙地区党部的研究就发现,基层党部的政治行为往往依据自身政治需要来决定,而非完全来自上级指示。冯筱才对民国温州地方政治的研究则进一步揭示,1927年党国政治兴起后,地方党部深入地介入地方政治,在一定程度上重塑了地方权力结构。这些研究为考察国民党基层党务提供了新视角,然因其更多着力于地方党政与“抗争政治”变迁的关系,未对党部“嵌入”地方作深入发掘。本文拟在前人研究的基础上,考察1927—1931年浙江国民党基层党务发展的基本情形。为行文方便,本文拟先从浙江国民党基层党组织发展的区域特征入手,继而分析党部如何“嵌入”地方及由此引起的党政绅关系变化。

1912年8月,同盟会浙江支部与光复会等会党合并改组为国民党浙江支部,此为浙江有国民党组织之始。自此,各县亦建分部,如浙北湖州崇德、桐乡等县在1912年建有“国民党桐乡分部”,浙南各县亦建立了组织,如平阳建立国民党平阳县分部,全县共有记名党员790人。1913至1924年,国民党经历了从解散、重组(中华革命党)到改组的过程。1924年国民党一大召开后,浙江设立临时省党部,各县或成立区党部,或成立区分部。但江浙战争后孙传芳占据浙江,临时省党部遭查封,国民党组织转入秘密状态。1926年9月北伐军入浙后,临时省党部重新恢复,并在宁波、桐庐设立临时办公处,负责筹建各县组织。至1927年3月,浙江各县在国共合作之下相继成立临时县党部,党员人数达万人以上。4月,国民党右派在浙江发动“清党”,各县以左派为核心的党部组织,经历了改组和洗牌,从而也开始了国民党在基层的重新发展。1928年初,在短暂地经历与元老派党权争夺后,CC系控制了“清党”后的浙江党务。早在北伐过程中,国民党中央就派陈果夫的亲信、组织部干事萧铮回浙,“监督浙江党务”。“清党”后国民党中央又委派萧铮和郑异等人组建国民党浙江省执行委员会,整理浙江党务。不过,萧、郑二人围绕“二五减租”和农会问题与省政府主席张静江发生冲突,张以共产党嫌疑为由欲逮捕处决萧铮等人,萧在陈果夫的庇护下离浙。张静江等元老派短暂控制浙江党务后,又因蒋介石下野而由西山会议派主持。在这一时期,浙江省级层面的党务并无大的建树。蒋介石重新上台后,特委会结束,陈果夫便安插叶溯中、许绍棣、周炳琳和张强等亲信入浙,长期控制浙江党务。为加强对浙江各县党务的指导和控制,CC系开始向各县选派党务指导员。1928年4月,省党部以考试形式选拔出党务指导员190余人,分别派赴各县指导党员的甄别和重新登记。其中,杭县和宁波市各选派7人,富阳、嘉兴和平湖等16县各派5人,桐乡、孝丰和慈溪等18县各派3人,海宁、崇德和於潜等39县则各派1人。

我们可以根据选派党务指导员的数量分析CC系发展党务的重心何在。浙江作为行省建制始于元,省界定型则始于明洪武年间。杭州、宁波因是CC系党务经营的重中之重而被派出7人,而派出5人的杭属富阳,嘉属嘉兴、嘉善、平湖,湖属吴兴,绍属绍兴、诸暨、余姚,台属黄岩,金属金华、东阳,衢属衢县,严属桐庐,温属永嘉、乐清和平阳属于重点发展区域,这些县份亦在传统旧府属中居重要地位。派出3人的县份为相对重要发展区域,分别为嘉属桐乡,湖属孝丰,宁属慈溪,绍属萧山、嵊县、新昌,台属临海、温岭、天台、仙居、宁海,金属兰溪、义乌、浦江,衢属常山,严属寿昌,温属瑞安和处属松阳。其余39县皆为次要发展区域。浙江从地理单元上大体可分为浙东北平原水乡区和浙中南丘陵盆地区,前者大体覆盖杭嘉湖宁绍五府,后者则包括金衢严台温处六府,前者无论从政治、经济和文化上皆较后者先进与开放,互相之间的内部交流较为频繁,自古以来也相对受到政府的重视;而后者受制于地形地势相对落后与封闭,自古以来的政略地位相比于前者要边缘得多。从1928年浙江国民党发展的政略来看,杭州与宁波备受重视,嘉兴和绍兴地区也被赋予了重要地位。相比之下,相对落后的金衢严处台温地区只有温州和金华受到重视。当然这些地区受到重视可能与浙江CC系内部派系有关,据时人回忆,国民党省党部早期以绍兴、金华(如方青儒、吴望伋等)和温州(萧铮、郑异、叶溯中和张强等)人居多,而许绍棣(台州人)、胡健中(杭州人)等人毕业于复旦大学,久而久之形成了所谓“浙东系”“温州系”和“复旦系”。

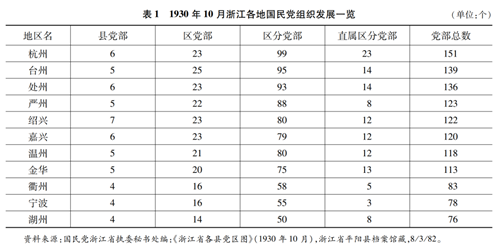

在CC系对基层党部不断整理下,浙江各县国民党的区党部和区分部体系也逐渐建立。1928年6月,国民党中央制定了《区分部划分办法》和《区党部划分办法》,规定一区分部内党员逾35人时,得以原有区分部区域分为两个分部,党员人数逾65人时,得将原有区域分为3个区分部;为避免形成特殊阶级性,规定凡有职别之党员,如机关之职员,学校之学生或教员,工厂之职员或工友,须依各该党员所寓住址,划归各该所属区分部。《区党部划分办法》则规定,县辖区党部,应参照地理交通及地方行政区域划分,特别市和市辖之区党部以地段及区分部数目为划分标准,凡在某一地段内区分部达3个以上时,得成立区党部,如同一地段内区分部超过15个以上,得划分两个区党部。到1928年底,已有52个县市建立了比较完整的区党部和区分部,共计区党部166个,独立区党部8个,区分部343个,直属区分部62个,独立区分部1个。1929年2月,浙江省召开第二次全省党员代表大会,浙江国民党发展相对稳定,据1929年9月统计,有50个县已建立较完备的国民党组织,其中37个县党部,独立区党部13县,其余25县尚在筹备。到1930年6月第三次全省代表大会召开前,浙江75县全部建立了县党部或直属区党部,共计区党部232个,区分部880个,直属区分部115个,党员总计11513人。同年10月,经整理,浙江完善县党部达57县,省直属县区党部18个,区党部226个,区分部852个,直属区分部124个,党员总计11387人。到1931年,完善县党部则增加到59县,直属县区党部16个,区党部为222个,区分部为957个。作为南京国民政府的核心统治区域,浙江党务发展可以说是走在全国前列,是“模范省”。

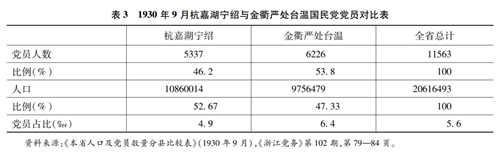

从1928年起,国民党浙江省党部饬令各县市党部绘制党务地图,以掌握组织发展动态。1930年三全大会之后,浙江省党部根据各地党务地图绘制了全省党区图,这为我们进行数据统计,进而分析浙江国民党的地域和城乡差异等要素特征提供了珍贵资料。仔细考察党区图不难看出,到1930年10月,与省党部最早更为重视杭嘉湖宁绍等发达地区不同的是,相对落后边缘的金衢严处台温等地的党务已得到快速发展。值得注意的是,发达地区党务发展态势与省党部的重视程度已不成正比。具体而言,杭嘉湖宁绍和金衢严处台温党部总数各占43.5%和56.5%,后者党部数量大大超过前者(见表1)。发达地区杭州作为省治中心,其党务自然优先发展,故依然一枝独秀,但嘉兴、宁波和湖州党务发展下滑较快,尤其宁波、湖州国民党组织发展迟滞,甚至落后于边缘之衢州,这与传统民国浙江历史人物多产自两地的印象截然不同。相对落后边缘的台州、处州和严州三地党务发展异军突起,尤其处州和台州后来居上,超越绍兴和嘉兴。若考虑到杭州在党务发展中的政略中心地位,则金衢严处台温地区的比例还会更高。

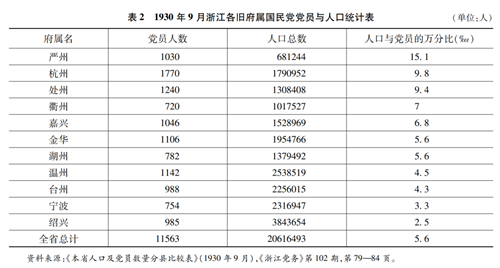

关于上述特征,从1930年9月全省各府属党员人数的统计表上也能体现出来(表2),杭州、处州、温州、金华和嘉兴的党员人数位居前列。如果再加入各府属之人口总数进行考察,严州、杭州和处州的党员比例相对其他各府要高,其中严州高居榜首,而宁波和绍兴的党员占人口数量的比例则位列榜尾。

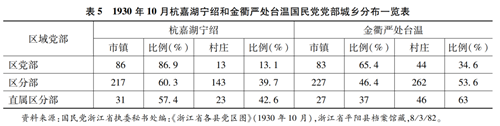

一般来说,县党部或直属县区党部设于县治中心(即县城),区党部、区分部以及直属区分部并非集中分布于市镇,尤以区分部更为显著。以区党部而言,有75%的区党部设在市镇,但也有25%的区党部设于乡村;就区分部和直属区分部来说,二者设在市镇和村庄的比例基本持平。区分部设在市镇和农村的比例分别为52.3%和47.7%。但是,考虑到当时中国城乡版图90%的面积和人口是农村,也就是说,90%的农村只有25%的区党部和47.7%的区分部,而10%的市镇却有75%的区党部和52.3%的区分部,从这个意义上讲,即使如浙江这样的国民党核心统治区域,其党务发展在城乡分布上还是极不均衡的。若将县以上的大城市算进去,城乡差距显然会更大。但是,如果从地区差异上看,各府属党部设置地的城乡分布差别同样明显。其中严州、温州和处州设在村庄中的区分部数量明显多于市镇,严州设在村庄的区分部是市镇的3.1倍;此外,设在村庄的直属区分部数量则明显多于市镇(见表4)。

如果再落实到杭嘉湖宁绍和金衢严处台温的地区差异上,城乡差别更为分明。前者区党部设在市镇的比例(86.9%)高于后者(65.4%),反之设在农村的区党部比例前者(13.1%)低于后者(34.6%);区分部和直属区分部层面,杭嘉湖宁绍依然是市镇党部多于农村党部,但金衢严处台温设在农村的党部就要多于市镇(见表5);尤其值得注意的是,党务发展迟缓的绍兴和宁波没有一个区党部设在农村,而衢州和处州没有一个直属区分部设在市镇(见表4)。因此,我们有必要对“上层有党,下层无党”“城市有党,农村无党”的全国印象进行修正,尤其在相对落后边缘的金衢严处台温等地农村,其国民党党务发展在一定程度上影响着1930年代浙江中共革命和地方政治的走向。

总的来说,通过对浙江党务的考察不难发现,传统印象中强势国民党核心统治区域之杭嘉湖宁绍地区的党务发展明显式微,相反,不受重视的金衢严处台温等的国民党却得以迅速发展,其原因何在?浙江各地尤其是相对落后的金衢严处台温地区党部作为一个新兴事物是如何“嵌入”到基层社会中去呢?

19世纪末20世纪初,中国社会在民族主义和激进革命思潮的影响下,政党孕育而生。随着世界范围内思想左倾,马克思主义成为更先进的思潮,它与民主科学的结合造就了中共及其革命运动。但就基层社会而言,国共两党都经历了组织“嵌入”地方和逐渐为地方所“接受”的过程。近年来,许多学者研究新式学堂在中共地方革命中扮演的“根源性”角色,这些研究成果大多表明,中共组织的最早胚胎溯源于各省立师范和省立中学之中。事实上,在这一点上,国民党与中共可谓同根同源。晚清太平天国运动以后,江浙地区普遍推行兴办教育政策,这一举措给许多中下层士绅参与地方事务提供了机会,同时,兴办教育也稳固了他们在地方社会的名望和地位。中下层乡绅所兴办的学校也成为各级学校如省立中学或师范的前身,为20世纪初政党兴起提供了思想传播的场所。一般而言,地区发展程度是与社会流动速度成正比的,地区原有发展水平越高,社会流动速度也越快。研究显示,浙江在1880年后出生的青年学生离乡后更关注家乡建设,清末发达地区在外求学的青年学生要高于落后边缘地区,但辛亥革命至1920年代发达地区学生和官员重返地方的人员少于落后地区。实际上,1920年代浙江各地国民党的组党者也大多在各旧府属省立师范或中学毕业后返乡,尤其在金衢严处台温体现得尤为明显。嘉属海盐县党部周仰松从浙江省立第二中学毕业以后回到海盐办学,后任欤城小学校长,1926年北伐军过境时,周仰松即联合兴武小学的顾佑民等组建了海盐县党部,并借势经商,“搞蚕茧卖买起家,成为政客兼资本家”。1928年6月,周仰松又受省党部指派,任桐乡县党务指导委员,后在1929年2月至1931年1月连任桐乡县第一届、第二届执行委员会常务委员,成为CC系浙西派重要代表人物。

温属泰顺的青年学生求学多赴永嘉,如高宗龙于省立第十师范毕业后回到泰顺,先后担任中小学教员和小学校长,1926年组建泰顺县临时县党部,担任执委兼商人部长,并担任第二届泰顺独立区执行委员会常务委员。1930年高任泰顺县教育局局长。严属遂安县的临时县党部也是由省立第五师范毕业生王复植等人策划和组建。王复植于1926年毕业后,任教于遂安兴文小学,是年12月,他以兴文小学为基础,成立临时县党部,内有6个区党部,19个区分部,王复植任执行委员。1927年2月,正式成立县党部,继续担任委员。在此后改组中,王先后担任直属遂安区党部和遂安县党部常务委员、书记长等职,长期把持遂安县党部。金属武义县党部则是蒋卓南和何如圭从省立第七师范毕业回乡后建立起来的。他们分别利用其校长和讲习所所长的身份组建和扩大党部力量。蒋、何二人先后受聘为壶山小学任教员,1919—1925年先后任武义县立师范讲习所所长,蒋卓南还于1922—1927年担任武义毓秀女校校长,由于他们的教育贡献,何还曾于1925年受到省教育厅嘉奖。1927年,蒋卓南参与组建国民党县党部,并任执行委员兼农民部部长,师范讲习所由此成为国民党在当地发展组织的重要平台。1928年起,蒋、何还历任国民党武义县党员登记处干事、直属武义区党部执委兼组织部长、县佃业仲裁委员会常委、教育科长和武义银行行长等,二人直至1947年皆被认为是武义“恶势力的代表人物”。金属义乌县党部与鲍济严有重要关系。鲍先后求学于省立第七中学和浙江法政专门学校,1925年鲍济严参与组建国民党,响应北伐。1927年学成回义乌兴办教育,培植人才,并任义乌县警察局长。1928年进义乌中学任教地理,旋奉省派任义乌县党部指导委员及常委。鲍济严后曾一度调职任永嘉县警察局长,因乡绅一再敦请,重回故乡,建立稠西小学。类似例子还有很多,兹不一一列举,这足以证明在外求学的知识青年在国民党嵌入地方社会中的重要作用。据1929年1月浙江省党部对36县市5443名党员的职业统计显示,其中教职员共1833人,占党员总比之33.7%。以上为全省数据,具体到某些县份比例可能更高,如温属平阳县1930年2月的党员人数共计162人,其中教职员则有85人,占总比之51.8%(见表6),而这些教职员即大多数为求学返乡的知识分子。当然,商人党员和农人党员在地方党部的嵌入过程也作用明显。在1929年1月,商界党员共计953人,占浙省党员总数的17.5%;农人党员共983人,占比18%。

因此,“新”与“旧”在政治鼎革之际的区隔也许并没有那么泾渭分明,“旧派”人士在应对政治变局中所表现出来的“趋新”和复杂,可能远远超出我们的想象。有些地区的乡绅凭借兴办教育和团练等积累了雄厚的政治文化资本,他们也成为党部拉拢的重要对象。如温属平阳县,即由刘绍宽、陈锡琛、姜啸樵、王理孚和黄光等组成的旧乡绅集团主导了辛亥前后的县政。他们对于党部这一新鲜事物,虽并不支持,但亦不反对。与刘绍宽关系非常密切的门生范任直接领导了平阳县党部的筹建,而黄光之子则在特委会时期成为新党部笼络的重要对象。改组委员会时期,省党部派徐箴和陈天鸿回平阳改组党部,他们也得到了刘绍宽的支持和默许。因此,党部亦投桃报李,联合刘绍宽主持款产会同席议事,讨论地方发展。我们还在金属武义县发现,清末旧乡绅徐丙炎一直参与国民党组织的建设,并担任常委。徐氏出生于1866年,乃武义县名儒,县城北上街人,清末民初先后担任县自治会长、县参议和县代理知事,在教育领域先后任武义壶山学堂监督、校长,并于1920年代任省立第七师范国文教员和武义劝学所所长。1926年,徐丙炎参与组建国民党县党部;1929—1935年,徐丙炎一直担任国民党省直属武义县区党部常务委员和县教育款产会主任委员。此外,地方党部往往有意无意间与宗族或地方派系联系在一起,有些大宗族依靠敏锐的嗅觉抓住党部这一新兴权力工具,攫取更多的权益,当然这也为党部嵌入地方提供了媒介,尤其在金衢严处台温等地,这一特征体现得尤为明显。

寿昌县位于浙西山区,清末民初寿昌社会被蒋、翁、叶三大家族操纵,其中以蒋家势力最大。蒋钟翰、蒋钟干兄弟凭借清末科举功名,得官方青睐,“把持教育界,包揽词讼”;南门翁家则是全县大地主之一,约有2800余亩田地,店铺钱庄遍布寿昌、杭州、绍兴和兰溪等地,且翁家世代同堂,人多势众,仅大学毕业生就有四五人,盛极一时;相比之下,叶家则在政界颇为得势,叶诰书曾在辛亥鼎革时任严州军政府负责人兼摄建德民政长。北伐军过境后,翁家(翁士杰)率先组建国民党临时县党部,并发动群众对蒋家进行了控诉斗争。但“清党”后,叶诰书的孙子叶特生则依奉省令担任寿昌县清党委员,改组县党部,排斥翁家,1927年10月,翁士杰又被任命为寿昌县特派员,整理党务。但到1928年7月,寿昌国民党又在党务指导委员会下被蒋家所支持的势力掌控,翁士杰则被当作“土豪劣绅”被捕入狱。不难看出,历史积怨虽然使地方纷争不断,却也为党部嵌入地方提供了温床。东阳县托塘张姓和城关卢姓为当地大族,皆崛起于宋室南渡以后。托塘位于县南郊,卢宅则位于县城,二者“积有世仇”。1923年,托塘张荣铭等发起组织“齐社”,1926年12月,张受省派回东阳组党,张即以“齐社”为基地发展组织。临时县党部成立后,张荣铭成为常务委员。一时间齐社几乎把持了县政,县长廖维纲便利用张、卢两姓矛盾,挑动卢宅卢姓不明真相的部分群众反对托塘张姓,张荣铭在纷争中去职。1927年2月,省党部委派卢宅的卢炳晟成为县党部临时执行委员会常委,卢氏控制东阳党务一直持续到1930年4月。

位于浙西衢属常山县也有类似情形。民国初年,围绕着县议会议席以及省议员选拔,常山就形成法派和君东派二派,两派相互攻击,以攫取各部门权力。1926年12月,北伐军入境,县议会解散。东路军前敌指挥部政治部主任缪斌介绍徐时恺和汪卓侬等5人加入国民党,并组建国民党县党部,由徐时恺任常委。汪卓侬因任私立正谊小学董事会首,为争取利益,以正谊小学为聚谈场所,组织小团体,自名“正谊派”;而徐时恺及其同派成员系定阳小学校长或教师,故名“定阳派”。两派势均力敌,分庭抗礼,原法派与君东派皆以个人关系,“分别接近新兴的定阳派或正谊派”,这就成为党部嵌入常山的重要背景。1927—1931年,正谊派和定阳派轮替办党。“清党”后,常山县党部仍由定阳派主持,徐维新任常委。1927年10月,正谊派在蒋介石下野后获得党部控制权,曾日三任常委。1928年7月,省指委会派定阳派郑作仁、何甘泉和徐时钟三人回常办党,定阳派重行夺权,且一直持续到1931年9月。旧去新来,没有变的仍然是地方派系斗争,党部嵌入地方正如一场“静悄悄的革命”,影响着地方社会。温属瑞安县的地方派系更为久远,当地从晚清开始就因学界权力等纠纷造成所谓“陈党”(以陈黼宸为首)和“项党”(以项湘藻为首)两个主要士绅派系,民初陈党打败项党,陈党又分为大陈和小陈两派,大陈以陈亦典、鲍漱泉为首领,小陈以陈穆庵、伍宙飞和陈叔度为首领。1927—1928年间,小陈派联合江南(飞云江以南)士绅李一飞等接收党部,并借此“喊出打击土豪劣绅”,打击大陈派。一般来说,杭嘉湖宁绍的党部嵌入相对简单,也相对平和,同时,这些地区因受同盟会和光复会的影响,接受起来也相对容易。不过,这些地区经济发达,商会力量发展更盛,群众入党的积极性明显不如金衢严处台温,故党部在地方政治中的重要性也远不如后者。

综上所述,1927年前后的国民党在浙的基层组织基本上是由青年学生与地方旧乡绅合力之下建立起来。新青年依靠其在城市求学中带回的组织线索组党,并在旧议会的庇护下嵌入地方。这一嵌入过程或凭借宗族传递,或藉由地方派系,或主动或被动地进一步嵌入地方。这对党部来说是积极面相。然而,新旧之间毕竟难以长期共存,其必然伴随着地方县政激荡而裂变,从而导致党政绅之间多重冲突,进而使地方社会愈加复杂。

从全国范围来看,党部嵌入地方社会后,各省党部自1927年起多数都开展过一系列提高党权的运动,包括破除迷信和“二五减租”运动,从而引起了激烈的党政冲突。但军高于政、政高于党的体制决定了党方的劣势地位,这也是多数省区在党政冲突中党方显得弱势或被“虚化”的根本原因。浙江也是如此,作为国民党核心统治区域,省党部不愿接受“议会替身”的角色,他们更想承担“建国治国”和“实现政纲党义”的重任由此,省党部遭遇省政府的强势抵制,如省政府拒绝省党部接收浙江省临时执委会和《浙江民国日报》以及查封杭州总工会等事件;同时,省党部的频繁改组和更替更使许多县市党部相继出现县政府阻碍党部接收及擅捕党部委员的事件,从而引发更大冲突。过去学界考察党政纠纷多停留在省级层面的讨论,若将聚焦中心放在基层社会,情况就会更为复杂,如浙江在杭嘉湖宁绍等发达地区和金衢严处台温等落后地区所看到的党政冲突情形和表征可能并不相同。在杭嘉湖宁绍等发达地区,各旧府属县拥有功名的士绅相对较多,商业发达,士绅经常卷入商务领域,传统社会分别变得模糊不清,“绅商”阶层居多。许多出色的绅商皆凭借新式交通远赴省会杭州和上海等地经商,只留“下层士绅”在地方活动,他们对党兴趣并不大,在党部嵌入的过程中往往呈现截然不同的热冷变化,这使得这些地区党部嵌入地方后影响力难以深入,也是1930年前后湖州、宁波等地国民党发展迟滞的重要原因。

经费拨款的变化是导致党部影响力难以深入的另一重要原因。1928年特委会时期,与其他省区一样,浙江各县党部曾短暂停止活动数月。待恢复后面临的问题是,多县党部在1927年经费透领过多,导致县政府无法做出下年预算。因此,县政府和款产会一度要求清查并提回停止活动期间所剩余的经费,并由款产会“酌盈济虚,合并支配”。但省党务指导委员会拒绝了这一“无理”要求,他们认为“党费是党费,未便由县管理公款公产委员会支配用途”,党停止活动期间的剩余经费,“党部自有用处”,未便由款产会提回,党部的每月收支报销亦只向党的上级机关负责,不必向款产会造送清册。仰给拨款与不服管制的矛盾,使得党政之间的裂痕越来越大。据现有资料看来,杭嘉湖宁绍等地从1928年起就有不少县级款产会刁难党部,甚至缩减党部经费。但1929年国民党各县组织规模不断扩大,党员人数也不断增长,不少县党部的预算早已超过旧县参两会经费总额,省政府一面通令各县党部开支经费,“应尽原有县参两会经费项下支拨,不得超过”,另一方面又不得不令“县政府会同县党部、县款产会筹商,就地方款项拨支”。但后来随着党政冲突的激化,省政府采取了釜底抽薪的办法,新设财政局,并将款产会改隶县财政局,名为“县财政局县款产保管委员会”,规定不再设党部监察员,与党部划清界限。二者矛盾随之白热化,以致不少县党部纷纷要求缩小或裁撤款产会。党部权力也逐渐在与政府的“冲突(Conflict)”中走向“沉寂(Quiescence)”。

我们可以通过宁波奉化的例子一窥杭嘉湖宁绍等发达地区党务发展的概况。由于经济发达,交通便利,奉化县内许多绅商和新式知识分子如王才运、邬志豪等皆赴沪杭等地经商,庄崧甫等上层士绅则仰仗与蒋介石的私人关系在省政府为官。事实上,地方下层乡绅经常凭借沪杭同乡之利,争夺地方资源以发展地方事务。小知识分子张泰荣就是藉由庄崧甫和“剡社”参与地方议会事务,1925年前后,张泰荣开始接触国民党,并于1926年5月准备填写“党表”,是年12月加入国民党并积极参与活动。1927年2月,在正式成立的县党部中,张泰荣担任临时会计和第一区党部执行委员会委员兼农工部长。在此过程中,张频频欲借议会和党部之力发展其所致力的孤儿院事业。在北伐军过境时,奉化县党部策划驱逐县知事沈秉诚的运动,沈在围殴之下被罚洋4000元,“另助党部1000元,孤儿院1000元”,故时人有“分赃会议之说”。此后,张泰荣又相继承办奉化县职校并加入县款产会。然而,1927年7月之后,由于受到党部“土豪劣绅”掣肘和贿选丑闻,同时党部难以从款产会得到稳定的资金来源,孤儿院又难以藉党获赀,张泰荣慢慢淡出党部事务,甚至再三要求辞去区党部执委之职。后虽未辞职,但热心骤减,致力于通过款产会平台和向沪杭宁绅商的渠道筹款发展孤儿院。张泰荣和奉化党部的概况在一定程度上代表了发达地区的党务发展。同时,杭嘉湖宁绍各县党部当时还深陷党务指导委员被政府逮捕、宣传“二五减租”被诬以及在破除迷信运动中被殴等纠纷。如1928年6月,杭县党务指导委员会指委廖应钟和潘珂二人被特种刑事临时法庭逮捕,此事件引起了省党部和浙江省内数十县党部通电谴责。面对责难,特刑庭庭长钱西樵不为所动,仍判钟、潘二人两年监禁。也正因为此,这些地区的党权式微特征明显。

不过,杭嘉湖宁绍的党部“沉寂”并不代表这是浙省党务发展的全部。在浙西和浙南,党部显得非常强势。如严州、衢州、金华、丽水和温州等地,经济落后,交通闭塞,民风剽悍,商业欠发达,商人地位远逊于浙东和浙北地区。从官绅关系看,金衢严处台温等地在党部嵌入以前,士绅往往在维持乡民生计、开展慈善救济、发展教育事业、地方治安及地方款产分配等方面拥有重要的话语权,因此,地方士绅容易形成以宗族、地缘或学缘为中心的派系和寡头政治。随着议会的消亡,党部便成为地方乡绅延续争夺地方资源的重要阵地,而此前即已存在的地方派系之争借党部继续发酵。而对县长来说,地方乡绅的“强人政治”对其县政治理始终是潜在威胁。因此,在党国政治下,党政绅三方表现各异。1927—1931年国民党基层组织发展的一大特点是改组更替频繁,浙江亦不例外。而基层党部的每次改组和整理,基本上都是某一地方派系取代另一地方派系的过程,或者由最大的几个派系轮流坐庄。而各县县长“均非本籍人士,对于所治之县内环境,与民心风俗,均未得熟悉”,故而下车伊始必须对地方派系有所依靠和抉择。然而,县长一旦有所偏向,必定使地方局势更为复杂。在这一局势下,县长往往选择在党部改组中失势一方,对抗县党部。

金属东阳县在1928年6月由省指委会指派指委卢炳晁、郭琳和杜耀秋等5人接收前临时执委会,不料前执委吴扬祁率金日新和金加荣等“失意党人”30余人阻挠接收,捣毁指委办公处,“撕毁总理遗像,掳掠器具”,并联合县款产会常委赵完璧拒绝移交经费。留日归国的县长徐之圭(衢州江山人)对卢炳晁及其背后代表的卢宅县城士绅势力颇有微词,故希望能借吴扬祁等人之势打击指委会,对吴氏等人的行为并不干涉。东阳县指委会随即向省指委会和省政府呈报,除要求严惩吴等人外,指责徐之圭“倒行逆施”“帮同阻挠”和“庇护反动份子”。最终在省指委会的主导和各县指委会的声援下,省政府于是年11月将徐之圭撤职,后调往诸暨任县长。前述衢属常山县也经历了类似情形。1928年7月,指委郑作仁、何甘泉、徐时钟等人回常接收党务,负责此前党部的正谊派常委徐政衢拒不移交,并率吕新夫等附从人员“拥入党部,殴打指委,撤毁总理遗像及什物”。对此,县长徐寅选择失势的正谊派,并于7月13日借开会之名,“诓骗郑作仁、何甘泉、徐时钟至县政府内,强行扭至警察所拘禁”。后郑作仁以“偏袒纵容”“勾结土劣”和“破坏党务”等罪名向省控告徐寅,要求“严行查办,以儆顽腐而肃党治”。据时人回忆,徐在常山县长任上,“学问、能力均差,轻信部属,无所作为”。此案亦引起了省指委会的重点关注,徐寅也因此案被免职,并开除国民党党籍三年。1930年前后的衢属、金属其他各县都经历了党政冲突,结果皆以党方胜利而告一段落。如龙游县执委会常委林以盛于1930年6月检举该县县长周家范贪污渎职,致周被省政府撤职。永康县党部徐士光以地方自治团体“陶社”为根基,向监察院弹劾永康县长王超凡,致王去职。影响较大的还有江山县党部党员何汉章与县长米星如之间的冲突。何汉章系江山县城关人,伯父何笙甫,系晚清廪生、县参议员,曾任鹿溪浮桥经理。何汉章于1927年加入国民党,是年夏,何以商界党员代表召集地方绅商筹办永耀电气公司,1928年任县政府建设委员会委员,并开办顺利人力车行。据相关回忆,何汉章乃当地一霸,“凡来江山当县长的,上任后都要拜访他”。1930年3月,任江山县县长,此时正值青黄不接,粮荒特别严重。党部徐莲溪与朱光宇、朱曜西等人在党部创办的《江山日报》上发表《怪米》一文,针砭县长米星如无视人民疾苦,报社随即被查封。党部因此挑唆群众数千拥入县府,要求救灾。米县长态度傲慢地说:“我是姓米,不是带米来江山,你们要米,可以到米行里去要,向各粮户去要。”此言一出,群众即应声而散,飞奔城里各米行各粮户去。大家口说:“我们是奉米县长来向你们要米的。”全县米行皆被抢光,城中大粮户,亦无一幸免。次日,各米行粮户集名上告。何汉章与米星如就闹米风潮进行善后磋商,但意见龃龉,被米逮捕,但旋即省令将何释放,米氏因“渎职罪”被调省处办。

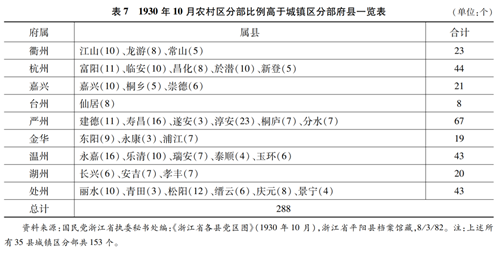

浙南温属瑞安县的党政关系则相对缓和,如前所述,瑞安党部为小陈派把持,县长对党部一些激进行为虽有抱怨,但皆无实质性对抗行动,倒是党绅关系紧张。瑞安乡绅张棡在1930年前后的政治观感也许能代表温州乡绅对国民党“党治”的一般印象。除虫、二五减租、修路派捐和土地陈报等事情,给乡绅们带来了沉重的剥夺感,所以打开张棡的日记看到的满是对党和政府的咒骂之声,甚至“近有人谓中山两字乃虫字之化身”,将以孙中山为首的国民党人比喻为“人虫”,以此表达对“新政”的不满。在平阳县,无论是党绅关系还是党政关系都较缓和,刘绍宽等依赖代际传递的力量影响党部,而党部也借刘等人的权力网络嵌入地方社会。双赢的格局使得党部在后来的打倒土豪劣绅运动中亦没有波及刘绍宽等人,而是选择“勾结丁匪”的“四凶十恶之首”吴醒玉为斗争对象。在这一过程中,刘绍宽等对吴醒玉并无袒护之举,多次出席吴醒玉案庭审,同时,县政府虽然对于党部要求查封吴氏房产田产并不赞同,但仍然会同军警缉拿。县长直至抗战前皆与平阳党绅保持着良好的合作关系。金衢严处台温党部的强势还体现在区分部的分布上。国民党规定“区分部为本党之基本组织”,国民党政策的推行,最终还是要靠区分部的力量。前述浙江区分部在市镇和乡村旗鼓相当,若深入考察还会发现,有35县的农村区分部多于市镇,占浙江总县数的46.7%,且仅就此35县而论,有65.3%的区分部设在农村,大大高于全省比例。而从杭嘉湖宁绍和金衢严处台温的地区比较来看,杭嘉湖有85个,绍宁两府榜上无名,反观金衢严处台温则共计210个,占比为72.9%(见表7)。

学界既往关于战前国民党组织发展的研究或从宏观角度检讨国民党的党务发展,或从党政冲突的角度去分析国民党在1930年前后走向“沉寂”的过程。本文以浙江省国民党基层党务发展为出发点,将视野下移到地方并关注基层党部的主体性,通过分析1927—1931年浙江国民党的发展历程发现,即便在国民党的核心统治区域,其党务发展就城乡分布而言确实极不平衡;但另一方面,国民党在杭嘉湖宁绍等发达地区和金衢严处台温等落后地区的党务发展又呈现完全不同的态势。具体而言,从浙江国民党在这一时期的发展轨迹来看,虽省党部早期党务发展重点着力于杭嘉湖宁绍等发达地区,但到1930年10月前后湖州、宁波和绍兴的组织仍发展迟缓。相反,台州、处州和严州的发展迅速,金衢严处台温等地区实现了组织发展的逆转。同时,通过分析国民党城乡分布可以发现,全省区党部设在城镇远多于乡村,且区分部和直属区分部的城乡分布虽居伯仲之间,但考虑到中国城乡版图90%是农村,党部的城乡差距确实巨大。在印证国民党城乡分布极不平衡的普遍特征的基础上,还应看到党部在城乡分布的地域差异上也十分明显。杭嘉湖宁绍等发达地区的区分部和直属区分部城镇虽占优势,但在金衢严处台温等地,尤其严州、处州和温州的农村区分部和直属区分部优势明显。故“上层有党,下层无党”“城市有党,农村无党”的现象在浙江金衢严处台温等落后地区或许不能一概而论。从组织嵌入地方社会的角度上看,1926年以后的国民党组织主要是由在外求学返乡的知识青年凭借地方原有的权力网络组建起来的。尤其在金衢严处台温等落后地区,知识青年依靠县议会、款产会等地方自治团体,为组织嵌入地方提供了保障和经费来源。在这一过程中,宗族势力、地方派系或代际传递等要素在不同地区扮演不同的角色。但由此也产生了新旧矛盾和代际矛盾,这些矛盾在国民政府的权力统摄的过程中演变为形式多样的党政冲突。

不过,浙江的党政冲突在杭嘉湖宁绍和金衢严处台温的地区差异仍旧明显。在发达地区,由于受经济和文化因素的影响,党嵌入基层的深度及其影响力相对较小,故而在党政冲突中势力经常受损;而在落后边缘地区,封闭和落后容易造成强人政治和寡头政治,这对党部嵌入地方确恰好起了助力作用,且党部借助宗族、地缘等要素往往在党政冲突中占据上风,从而进一步控制地方社会。实际上,在抗战时期浙江国民党依旧强势,据有关研究显示,建德、永嘉、海宁、昌化和常山等地的县党部书记长多为大地主,县长在县政实施中往往受到党部的掣肘,这一局面甚至一直延续到解放前夕。

作为南京国民政府统治的核心区域,浙江国民党的发展显然有其他各省难以企及的优势,如拥有众多高层政治精英、靠近政治中心以及毗邻上海等。然而无论如何,政党“嵌入”过程始终离不开对地方社会原有权力网络的借助。本文对浙江国民党基层党部“嵌入史”的分析也许能为学界考察国民政府其他省区提供一些思考空间。这些省区的政党“嵌入”呈现何种区域特征,借由何种要素嵌入地方,党政关系又如何,都值得深入讨论。