作者:曹景文 华东师范大学马克思主义学院

本文来源:中国延安干部学院学报. 2017,10(04);历史学参考

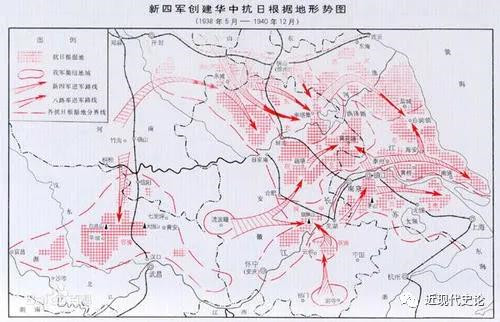

中国人民的抗日战争是世界反法西斯战争的东方主战场, 中国共产党及其领导的人民抗日力量是中华民族抗战的中流砥柱。新四军和华中抗日根据地的对敌斗争是中国共产党领导的敌后抗日斗争的重要组成部分。国外学者对新四军和华中抗日根据地的抗日斗争十分关注, 在80年的时间里逐渐形成了美国、俄国 (苏联) 、日本、欧洲等研究重镇, 取得了丰硕的研究成果。关注国外学者的新四军和华中抗日根据地历史研究有助于推进国内的研究。

一、国外新四军和华中抗日根据地研究的发展历程和主要研究成果

在80多年的时间里, 国外学者对新四军和华中抗日根据地历史的研究, 大致可以分为4个发展阶段。

(一) 资料准备阶段 (1931年—1945年)

最早开展新四军和华中抗日根据地研究的是抗战时期来华, 并到敌后战场对新四军和华中抗日根据地进行实地采访、考察和工作的西方记者、战地观察员、外交官、援华医务人员及其他西方人士。如美国《大美晚报》的记者杰克·贝尔登、为美国《太平洋事务》服务的德国记者汉斯·希伯、美国《时代周刊》的记者西奥多·怀特、美国的左翼女作家史沫特莱、美国海军陆战队战地观察员卡尔逊、加拿大护士琼·尤恩等人, 他们把在新四军和华中根据地的所见所闻通过报道、书信、著作的形式向国外人士介绍中国抗战的基本情况, 歌颂新四军和华中抗日根据地抗日斗争的英勇事迹。贝特兰是应毛泽东之邀访问敌后战场的第一位英联邦记者, 其《中国的危机》《华北前线》《战争的阴影》等著作, 真实记录了中国共产党领导的敌后战场的英雄事迹。上海科学技术文献出版社在2015年编辑出版了“外国记者眼里的抗日战争”丛书, 包括《中国的抗战》《抗战一年大事记》《外人目睹之日军暴行》《扬子前线》《中国解放区见闻》《华北前线》《人民之战》《红色中国的挑战》《上海不宣之战》, 都是抗战期间西方记者对中国抗战采访的代表性作品。日本出于侵略中国的需要, 其“东亚研究所”和“满铁调查部”等情报机构对新四军和华中抗日根据地的情况进行了多方面的调查, 形成了众多的调查报告。当然, 西方人士的观察记录和日本特务机关的调查报告还算不上严谨的历史研究成果, 但这些采访报道和调查报告为后来的新四军和华中抗日根据地学术研究奠定了重要的史料基础。

(二) 初步发展阶段 (1946年—1969年)

中国抗日战争胜利后, 由于受国际“冷战”局势和意识形态的影响, 欧美国家的学者没有对中国抗战开展真正的学术研究。苏联和日本的中国抗战研究则取得了一定成绩。苏联由于与中国革命和建设关系密切, 有些学者在新中国成立后便开始对中国抗日战争进行多个方面的研究。他们研究的重点问题多集中在抗日民族统一战线、抗日战争中苏联对中国抗战的援助、抗战中的中国工人阶级运动、国民党战场的对日斗争、日本对中国的侵略与美国对中国抗战的立场等问题。库库什金的《中国共产党建立民族统一战线的斗争 (1935—1937) 》 (《历史问题》1956年第2期) 、格卢宁的《中国争取建立民族统一战线的斗争》 (《远东问题》1973年第3期) 、尼基福罗夫的《中国人民的抗日民族解放战争 (1937—1945) 》和《国民党反动派:中国的败类 (1937—1945) 》等是苏联对中国抗战研究的代表性的论文和著作。抗日战争的胜利彻底改变了中日关系, 很多日本人认为战后的日本很有必要重视开展对中日战争的研究, 并检讨日本在亚洲历史发展进程中的错误。早在1950—1953年, 日本中央大学的教授青木得三就撰写了《太平洋战争前史》, 此后不断有研究中日战争的专著问世。日本历史研究会、中国现代史研究会分别组织编写的成果汇编《太平洋战争史》《抗日战争与中国民众》等著作有很大的学术价值和社会影响。曾在中国抗战时期参加对日斗争的一些日本共产党人回国后, 积极地把毛泽东及其领导的中国革命介绍给日本人民, 其中就包括共产党领导的敌后抗日斗争。无论是苏联学者的中国抗战研究, 还是日本的中国抗战研究, 有很多内容涉及到新四军和华中抗日根据地对日斗争的论述。我们也应注意到, 日本的中日战争史研究始终有一种为侵略战争翻案的逆流存在。

(三) 全面发展阶段 (1970年—1978年)

到了20世纪60年代末70年代初, 随着中美关系的不断缓和、中日两国邦交正常化, 中国与外部世界的联系不断加强, 也引起了学术界的变化, 其中最为明显的是美国中国学得以复苏并迅猛发展, 致使欧美各国的中国抗战研究逐渐兴起。这一时期, 研究中国抗战的国家越来越多, 研究的内容也越来越全面。有些抗战期间来华的西方人士出版了大量的回忆录, 其中许多内容涉及到新四军和华中抗日根据地的对日斗争、国共两党军队合作抗战等问题。“文革”时期, 曾在国外出现了毛泽东研究高潮, 有些学者在进行毛泽东和中国革命的研究时, 开始将研究视角深入到八路军和新四军在敌后战场上的斗争, 这方面代表性的著作有马克·塞尔登的《中国革命的延安道路》、迈克尔·沙勒的《美国十字军在中国 (1938—1945) 》等。美国的《亚洲研究》《中国历史研究》《民国史研究》《中共研究通讯》《近代中国》和英国的《中国季刊》、日本的《近邻》等杂志刊载有大量研究中国敌后抗战的学术论文。日本仍然是这一时期中国抗战研究的重要国家, 日本学者撰写的相关著作主要有波多野善大的《国共合作》、宇野重昭的《中国共产党党史序说》、石川忠雄的《现代中国的诸问题》、井上清的《天皇的战争责任》、小林文男的《中国现代史的周边》、宍户宽的《人民战争论》等。苏联的中国抗战研究由于受中苏关系破裂的影响, 逐渐陷入低潮, 仅有的研究也多是为其政治服务, 研究重点为苏联对中国的军事援助、苏联顾问在中国抗战中的作用、列宁殖民地理论对中国抗战的影响、“毛分子”与百团大战等。

(四) 深入发展阶段 (1979年至今)

20世纪80年代以后, 中国开启了改革开放, 越来越多的国外学者有条件到中国进行实地调研和学术访问, 使国外的中国抗战研究得到了加强。牛津大学等高校成立了中国抗战研究中心, 出现了一批专门从事中国抗战研究的专家。除综合性研究外, 抗日民族统一战线、敌后抗日根据地建设、国共关系、国际对华援助等成为国外学者研究的重要课题。在欧美国家, 很多研究问题日益深入, 关于中国抗战的研究成果相当丰硕。这一时期代表性的研究成果主要有英国牛津大学拉纳·米特的《中国, 被遗忘的盟友:西方人眼中的抗日战争全史》、曼彻斯特大学穆尔的《记录战争:士兵笔下的日本帝国》、剑桥大学方德万的《中国的民族主义和战争 (1925—1945) 》、美国北卡罗来州立大学齐锡生的《抗日战争中的国民政府 (1937—1945) 》等。随着中苏 (俄) 关系的改善, 苏联 (俄罗斯) 的中国抗战研究日益重视恢复历史的本来面目, 学术性不断加强, 其代表性的著作有札哈罗娃的《日本对满洲的侵占 (1932—1945) 》、奥夫钦尼科夫的《中国抗日民族统一战线的形成和发展》、杜宾斯基的《抗战时期的苏中关系》等。长期以来, 日本的皇国史观竭力歪曲日本侵华历史。1982年日本文部省在审订教科书时, 把侵略中国改为“进入”中国, 在日本学界和社会都产生了恶劣影响。不过, 日本一些进步的历史学家对日本侵略中国的罪行进行了揭露, 并赞扬中国人民的反侵略斗争, 这方面的代表性著作有古层哲夫的《日中战争史研究》、石岛纪之的《中国抗日战争史》、池田诚的《抗日战争与中国民众》、菊池一隆的《中国抗日军事史 (1937—1945) 》等。这一时期, 已有国外学者撰写学术论文对新四军和华中抗日根据地的重要的历史事件和历史人物进行专题研究, 如荷兰学者本顿在《亚洲研究》杂志1986年8月号上发表了《皖南事变》一文。以新四军研究为主题的专著也开始出现, 如三好章的《摩擦与合作———新四军 (1937—1941) 》、宍户宽的《中国八路军、新四军史》等。

二、国外新四军和华中抗日根据地研究的主要内容和基本观点

国外学者对中国抗战历史的研究, 多集中在国民党领导的正面战场和八路军战斗的华北敌后战场, 但在综合性研究成果中还是有相当多的内容涉及到新四军和华中抗日根据地的对敌斗争。国外学者对新四军和华中抗日根据地的研究涉及多个方面的内容, 比较集中的研究领域如下:

(一) 新四军的组建

新四军是由南方红军游击队改编而来的。多数国外学者注意到新四军的前身是在南方八省坚持三年游击战争的红军游击队。在全面抗战爆发后, 中国共产党经过艰辛的谈判将南方红军游击队改编为国民革命军陆军新编第四军 (简称新四军) 。德国记者汉斯·希伯在报道中说:“当红军在一九三四年开始从中国南部的江西向遥远的西北进行长征时, 留下了由项英指挥的几支小部队, 来掩护主力从江西撤退。一九三八年春, 在江西、福建和湖南的一些山区英勇坚持下来的小部队, 接到中央军指挥部的号令, 命他们到安徽和江苏的边沿去建立据点, 并从那里到日本人占领的长江下游进行游击战。”[1]79日本爱知学院大学文学部教授菊池一隆也说:“红军、游击队原来在湖南、湖北、江西、浙江、安徽等13省地区作战, 后经国民政府军事委员会批准, 于1938年1月在江西省南昌正式改编为新四军。”

新四军名称的来历。国外学者普遍认为新四军名称主要来自于北伐时的国民革命军第四军。史沫特莱说:“番号之所以称新四军, 因为在一九二六年至一九二七年北伐军从广州打到武汉, 一路扫荡, 赫赫有功, 号称为‘铁军’的先锋部队就是国民革命军第四军, 叶挺将军就是新四军杰出的将领之一。”[3]231汉斯·希伯进行了同样的解释:新四军“这个名称是承袭了一九二六—一九二七年北伐时张发奎将军指挥的第四军的名字。新四军由叶挺指挥, 他曾在旧四军中战斗过。”

新四军的组建是抗日民族统一战线的重要成果。国外学者注意到, 全面抗战爆发后, 国共两党谈判决定:将主力红军改编为八路军, 南方红军游击队改编为新四军。美国记者杰克·贝尔登说:“至沪战爆发, 南方红军请政府派往前方抗战, 因而暂时成立停战协定。于是项英于九月间前往南昌, 会见何应钦。至十月二日, 军事委员会始许收编红军为国军, 以广州暴动时之领袖叶挺为司令。”[4]国民党当局和地方武装对向皖南集中的红军游击队进行阻挠, 但红军游击队从民族大义出发, 坚持抗日民族统一战线政策, 排除顽固派的干扰破坏, 终于胜利实现了改编。史沫特莱说:“红军游击队于一九三七年底向皖南指定集中的地点开始进军的时候, 各省的地方军阀、官僚政客、地主资本家蓄意制造摩擦”, “企图对游击队包围缴械。红军游击队奉命决不打第一枪, 他们在进军抗日途中不得不密切注视所谓同舟共济的友军的枪口。”游击队战士走了两个多月, 终于到达集中地点, 完成了新四军的组建和改编。

(二) 新四军深入敌后开展游击战争

在皖南集中整编后, “为对日作战, 新四军的主力部队开赴江南”, “进入南京、武进、芜湖一带”开展敌后游击战争。

新四军挺进江南, 不断赢得对敌斗争的胜利。抗战期间来华记者对新四军初到江南的抗战情况进行了实地采访, 热情歌颂新四军战士英勇杀敌的事迹和取得重大胜利的战斗。杰克·贝尔登描述了新四军深入敌后的初期战果。他说:“新四军第一次与日军交绥, 发生于本年五月间之舒城方面。 (1) 从此以后, 每日必有接触。据称, 于此六个月中间, 新四军所杀死杀伤之日军, 达二千五百名之多, 并夺获日军步枪五百余支。”[4]苏联记者E.柏弗洛夫说, 新四军挺进江南后, 其“领导的游击队, 已经变成一种强大的力量。他们有系统地每天每夜不仅袭击日本小的据点和驻军, 而且袭击大的铁路连接地带和城市, 他们已经直接发展到了南京、上海”等地。[5]后来的一些学者在自己的著作中也对新四军在江南抗日的战绩有所分析, 加拿大哥伦比亚大学圣约翰学院历史系教授卜正民说:“1938年秋季, 国民党与共产党联合行动, 攻击好几个镇。他们毁坏了道路, 焚烧了桥梁, 切断了电话线。”[6]248这些斗争使日军占领区不得安宁。

江南抗日义勇军在上海附近地区的抗日斗争给日军以沉重打击。新四军第一支队挺进江南后, 陈毅把很多地方抗日武装组织改编为江南抗日义勇军, 并冲破各种阻挠令第6团以江南抗日义勇军二路的名义继续东进, 并一直打到上海近郊。菊池一隆描写了江南义勇军的情况:“1938年10月, 在江阴、常熟交界处, 新四军成立了以农民为基础的江南抗日义勇军, 目的在于配合新四军在上海近郊打游击, 并相机夺取上海。”“其战术主要是在敌人侧面和后方打游击, 破坏交通线, 并向城市周围深入发展, 以作夺取城市的准备, 另外还彻底隐藏粮食和日用品、镇压傀儡组织和汉奸等。义勇军曾袭击过虹桥飞机场, 破坏敌机4架。”[2]217美国的《大美晚报》在1939年12月16日登载了《“江抗”东征连战连捷》一文, 该报记者跟随江南义勇军从无锡某镇到达上海近郊, 文章说:“经过常熟、昆山、太仓, 七月底过浏河到达嘉定, 又向罗店、大场行进。由大场过真如, 黑夜渡吴淞江, 经过虹桥飞机场, 曾袭击梵王渡日商丰田纱厂。驻于厂之日兵, 惊慌失措而逃。缴获机枪二挺, 步枪两支。过北新泾, 抵达青浦观音堂。足以惊奇的是一个支队, 于一天之内能连打五六次冲锋, 沿途冲破日军三个重要据点, 缴获日伪机关枪百余挺, 步枪二十余支, 盒子炮无算。”

(三) 皖南事变

1941年1月, 国民党顽固派制造了震惊中外的皖南事变。国外学者对此进行了深入的研究。

关于皖南事变发生的原因, 国外学者的观点分歧很大。多数学者认为, 皖南事变是国民党顽固派不顾民族大义, 竭力限制新四军发展而发动的反共摩擦。卡尔逊在皖南事变发生后就多次在美国各地发表演讲, 认为事变原因有二, 一是“此种摩擦, 实由国民党妒忌共产党势力之发展, 而此种妒忌, 乃由于日本间谍对国民党反共分子作不断煽动之所促成”。二是“国民党不愿放弃其一党治国之观念, 有以使然”。[7]122美国学者西奥多·怀特、安娜·雅各布认为, 皖南事变是国民党顽固派的阴谋。“国共两党分歧的基本原因是共产党势力的扩大。在敌后战线上, 共产党的影响和武装在逐月增大。”“他们在敌后的宣传鼓动和发展使得政府军队和他们不断发生摩擦。”[8]拉纳·米特认为, 国民党制造反共摩擦是蓄谋已久。他说:从1939年初起, 国民党顽固派就开始采取措施限制中国共产党的发展壮大。“蒋介石采取了新的政治、经济措施来对抗毛泽东控制的核心地区。尤其值得注意的是, 他试图重新控制湖北、山西、河南和山东的部分地区, 而中国共产党则把这些地区看作自己的控制范围。”[9]221德国友好人士王安娜也认为, “国民党对新四军的攻击, 绝非偶然。”新四军的作战区位于江南, 是国民党的经济基地和政治据点。“国民党从这个富庶的、高度发达的地区撤走了它的精锐部队, 把它拱手送给了日本人。可是共产党领导下的游击队在这个地区急遽发展, 活动频繁, 重庆政府对此越来越不安。”[10]358应该说, 国外学者的这些分析都是合乎事实的。但也有少部分学者却把事变的责任推卸给共产党。本顿就认为, 新四军在苏北的反顽斗争是皖南事变发生的原因之一。他说:“在一定程度上韩德勤的问题同项英的问题联到一起了。苏北共军将韩德勤部逐出安徽大部分地区后, 国民党想加以报复也鞭长莫及了。于是冲突转移到长江以项英不知不觉之中成了替罪羊。”[11]214三好章也把皖南事变的责任完全归结于中共方面, 他认为刘少奇等中共方面坚持扩大根据地路线是导致该事件的主要原因。“统一战线色彩曾经较浓的新四军, 不顾摩擦而坚持扩大方针, 并于1940年10月开始建立苏北根据地, 由此诱发了新四军事件。”[12]10这些人的观点有失偏颇, 应该是受国民党顽固派指责新四军不专注于对日作战而进攻国民政府军宣传的影响。实际上, 皖南事变是国民党顽固派蓄意制造的一系列反共行动的组成部分, 是国民党反共高潮的最高峰。

皖南事变给中国抗战和新四军与共产党领导的敌后抗战带来了巨大影响。多数国外学者认为, 皖南事变对共产党来说是一场悲剧, 但对国民党顽固派来说则是道义上的灾难。拉纳·米特指出:“国民党的军事胜利转变成了一场舆论风暴。外界观察家的第一反应, 不是共产党军队拒绝遵守命令, 而是蒋介石为了消灭自己的国内对手, 背信弃义地将枪口转向盟友, 而弃日本侵略者于不顾。”“无论国内还是国际舆论都在严厉批评蒋介石的行为。”[9]224国外学者还注意到, 中国共产党重建新四军军部后, 调整了统一战线政策, 得到了越来越多人民团体和民主党派的支持和拥护。本顿说:“皖南事变标志着关系紧张达到顶点, 虽未造成两党第二次统一战线的破裂, 但毕竟导致严重危机。事变发生前, 共产党就已确定, 统一战线的范围是广泛的, 不仅仅是两个主要政党之间的合作;事变之后, 两党之间的正式关系降至最低点, 共产党更加强调统一战线要包括一切政治集团和社会阶层。从这个意义上说, 皖南事变是个转折点, 共产党从此过渡到1946—1949年内战期间所采用的那种形式的统一战线。”[11]菊池一隆说:“事变发生后, 中共方面, 中央军事委员会于1月20日发出重建新四军的命令, 同时一面宣传新四军的抗日战果, 一面指责何应钦为‘亲日派首领’, 亲日派对日‘投降’而挑起了新四军事件, 并在陕甘宁边区各地召开‘讨何 (应钦) ’大会。”“此后, 新四军更加‘独立自主’地在华中日军后方实施抗战。”

(四) 群众工作

中国共产党执行的是全面抗战路线, 新四军和华中抗日根据地十分重视做群众工作。贝尔登描述了自己对新四军官兵的采访情况:“新四军是重视民众工作的。新四军的领袖相信, 抗战胜利保证不仅在于军队, 而且在于人民。新四军的军官会告诉你, 没有民众的协助, 任何战争, 特别是游击战, 是不能胜利的。在每次战斗之前, 因为中国士兵尤其是游击队, 用的都是拙劣的武器, 他就必须知道敌军的情况。不熟悉当地地理的士兵, 要充分获得这类的情报是非常困难的, 只有熟悉当地地理人情的老百姓, 方才能够胜任。”[13]37美国著名记者埃德加·斯诺引用项英的讲话来说明新四军主要领导人对群众工作的重视:“军队的纪律是民众组织工作的基础。民众运动的迅速开展, 与战斗的胜利有着密切的关联。没有纪律, 便得不到民众真正的友谊, 没有民众的友谊, 军队便不能提拔当地的民众领袖, 没有当地的领袖, 民众运动便得不到成功。”因此, 新四军刚刚深入敌后抗战时必须向农民证明自己有着革命的纪律, 是人民的军队。

开展群众工作的方式方法。宣传鼓动群众、启发群众觉悟、激发群众爱国热情, 必须讲究针对性和有效性, 提高说服力和感染力。美国记者杰·霍利德对此进行了详细描述:新四军采取了一系列具体步骤发动组织群众, 其中“废除了中国长久以来强征所需劳力的传统做法, 从而消除了人民不信赖军队和憎恨军队的最主要原因。这是赢得人民信赖的第一步。”“更加实际的工作是, 新四军把教育和娱乐带进了农民的生活中。群众性的歌咏活动迅速得到推广, 戏剧陆续上演, 突出表现了‘人民在帮助军队, 消灭汉奸, 进行侦察和破坏公路中所起的作用’。绝大多数靠近前线的政府学校在战争初期就关闭了。新四军在农民中开展成人和群众教育, 并鼓励农民积极参加自学活动, 必修课程都是极为切合实际的, 在于引导更积极广泛的合作。”[15]67灵活多样、生动活泼的宣传、教育形式深受民众欢迎, 取得了良好的教育效果。

群众工作的作用。人民群众给予新四军和华中抗日根据地以有力支持。埃德加·斯诺很形象地描述了这种支持:“一个动员了的乡村, 究竟有什么价值呢?这表现在军队作战时民众跟着作战。这表现在获得胜利时全体都很欢欣, 因为大家都帮着才得到这次胜利。这表现在一个士兵出发作战时, 他晓得自己要是受伤, 决不会被丢弃在战场, 将有人民志愿队来抬救他们, 或把他们送至医院, 或把他们藏在乡村里, 等到敌军返回防地。”[16]106菊池一隆也说:“新四军广泛发动群众, 往往轻而易举地突破封锁线, 并对日军的汽车、列车、船只和据点发动袭击。”, 皖南事变后“在民众的支持下重新开始发展壮大”。“中共主张全面开放民众运动。事实上, 就像后来被比喻为‘鱼水关系’那样, 无论是兵员还是粮食, 民众对游击队提供了巨大支持, 没有这种支持, 游击队不可能存在。”

三、国外新四军和华中抗日根据地研究的若干启示

(一) 国外史料提供了广阔的研究空间

国内的新四军和华中抗日根据地研究近年来难以取得更大的突破, 关键是资料相对缺乏。战后, 日、美、英、俄等国家公布了大量的抗战史料。综合性资料方面, 日本整理、公布的史料主要有岛田俊彦等编的《现代史资料》、洞富雄等编的《日中战争史资料》、日本外务省外交史料馆编辑出版的《日本外交文书》、防卫厅防卫研究所整理出版的《战史丛书》等, 内容多为日本军部和政府的机密文件、作战公报、作战日志, 以及记录当时战争决策的日记、回忆等, 都是非常有价值的新四军和华中抗日根据地研究的信史来源。日本还出版了一些日本侵华战争主要战犯的回忆录, 如《冈村宁次回忆录》《今井武夫回忆录》等都涉及有新四军抗战的史料。美国国务院编辑出版的《美国对外关系文件》中的“远东卷”和“中国卷”、美国国务院编辑出版的《美国与中国的关系 (1944—1949) 》、克莱德编写的《美国对华政策:外交公文 (1839—1939) 》和《美国亚洲文书:中国的大失败的线索》等, 都有涉及新四军抗战的内容。除政府公布的档案外, 美国还整理出版了一些私人档案, 如周锡瑞整理的《在中国失掉的机会———美国前驻华外交官约翰·S·谢伟思第二次大战时期的报告》、欧文·拉铁摩尔的《中国回忆录:蒋介石与抗日战争》、约翰·佩顿·戴维斯的《抓住龙尾———戴维斯在华回忆录》等, 也有涉及新四军和华中抗日根据地的内容。美国哥伦比亚大学东亚研究所收藏有大量留美国民党军政人员的口述史料, 大多已经开放。英国公布的《英国外交档案》、《英国议会档案》、苏联出版的《苏中关系文件集 (1917—1957) 》, 特别是苏联解体后俄罗斯陆续公布了苏联和共产国际档案, 其中都有大量新四军和华中抗日根据地的史料。

可惜的是, 国外公布的这些档案资料只有少部分在国内翻译出版, 即使翻译过来的资料, 国内学者也利用得不多。对国外的这些史料, 我们很有必要组织专门力量加以翻译、校订、考释, 以推进和深化国内的新四军和华中抗日根据地研究。

(二) 国外学者的个别观点和研究方法可资借鉴

“他山之石, 可以攻玉。”国外学者站在不同于我们的文化背景、思想观念、意识形态角度来研究新四军和华中抗日根据地历史, 为我们打开了一扇别样的窗口。当然, 他们毕竟是外国人, 对中国抗战研究常常有雾里看花和隔靴挠痒之嫌, 往往会导致他们的新四军和华中抗日根据地研究有偏离事实, 甚至会出现前后矛盾, 值得商榷的地方。但我们更应看到, 我们自己由于在进行新四军和华中抗日根据地历史研究时往往会怀有深厚的感情, 很可能会出现“不识庐山真面目, 只缘身在此山中”的情况。“他者”的观点可能会更具有批判的力度、反思的深度、观察的宽度和认识的高度。国外学者的有些观点可以为我们的研究提供借鉴。如卜正民对嘉定、太仓、崇明、镇江、南京5城的伪组织进行考察后, 提出“合作”的观点, 他认为伪军和伪组织人员十分复杂, 汉奸“这个术语在无辜者与混蛋之间没有留下中间的类型, 没有留下不确定的空间, 没有留下理由来回忆和追问究竟发生了什么”。伪组织的创建并不是由少数几个道德沦丧的傀儡在外部权力的强制下就能草草成立的。多数中国人将迎合、顺从日本人作为生存之道, 只有少数人衷心欢迎日本人来解决中国的问题, 心甘情愿地与日寇合作。[6]这一观点对我们全面分析伪军和伪组织人员的构成、深入认识新四军和华中抗日根据地对伪军和伪组织人员的统战工作有一定的启示作用。国外学者在新四军和华中抗日根据地研究中, 多采取比较研究的方法、跨学科研究的方法、社会史研究的方法、实证研究的方法等等, 这些方法都值得我们学习和借鉴。

(三) 对国外学者的错误观点要进行有针对性地驳斥

我们在借鉴国外学者研究方法, 乃至观点的同时, 也应清醒地认识到, 国外学者由于受意识形态和固有文化的影响, 他们有少数立论会陷于误区或有不顾客观历史现实的情况。例如侵略有理论、中国抗战取得胜利主要依靠外援论、中共党内权力斗争论、中共控制知识分子论等观点就是有明显错误的观点。再如, 我们前面所说的少数学者将皖南事变的原因归之于中国共产党在苏北的发展壮大也是如此。我们在新四军和华中抗日根据地历史研究时应该怎样正确对待国外的研究成果?我们既要实事求是地吸收其积极的研究成果和借鉴先进的研究方法, 又要看到这些研究成果存在的不足和缺陷。我们要保持清醒头脑, 要有自己的眼光, 辩证地对待国外学者的学术观点。同时, 我们还要以马克思主义的唯物史观为指导, 进一步深化自己的研究, 加大国际学术交流的力度, 向国际学术界积极推广我们的研究成果, 争夺国际学术界抗日战争研究的话语权, 特别是要注重对于那些否定侵略罪行、蓄意煽动战争的思潮, 必须进行揭露和抨击。

国外学界对新四军和华中抗日根据地的高质量研究成果不多, 与国内的研究不够深入有很大关系。“经过几十年的积累, 学术界整理出版新四军史料取得了可喜成绩, 但总体而言, 新四军史料的整理和研究仍处于起步阶段, 全面系统地搜集、整理新四军史料, 尚未展开, 在全面系统的史料整理的基础上展开考证、辨伪、校勘、注释和编写目录、提要等史料研究工作, 更未计及。”我们需要编纂一套完整、系统、全面地包含中外政府档案、文献、报刊和口述史料的新四军大型史料集, 为新四军和华中抗日根据地研究的深入奠定资料基础, 推进新四军和华中抗日根据地研究向更高水平发展。